Восточно-Крымский отряд

Место на карте

В 2025 г. Восточно-Крымский отряд ИА РАН под руководством доктора ист. наук А.А. Масленникова продолжил исследования поселения-крепости Бабчик Восточный, расположенного в северной части Бабчикской балки, приблизительно в километре к юго-востоку от южного берега Чокракского озера в Крымском Приазовье. Это поселение было обнаружено несколько лет назад и в 2021 г. поставлено на учет Д. В. Бейлиным и А. В. Ковальчук. Памятник оказался многослойным. Найденный при раскопках материал, относящийся к самым ранним слоям, позволяет датировать его возникновение и функционирование как крепости-форта серединой – 2-й пол. I в. до н.э. К более поздним хронологическим периодам относятся внушительные строительные остатки, соотносимые с позднеантичным временем (IV–VI вв. н.э.), которые, в свою очередь, перекрыты средневековым христианским некрополем XIV–XV вв. н.э.

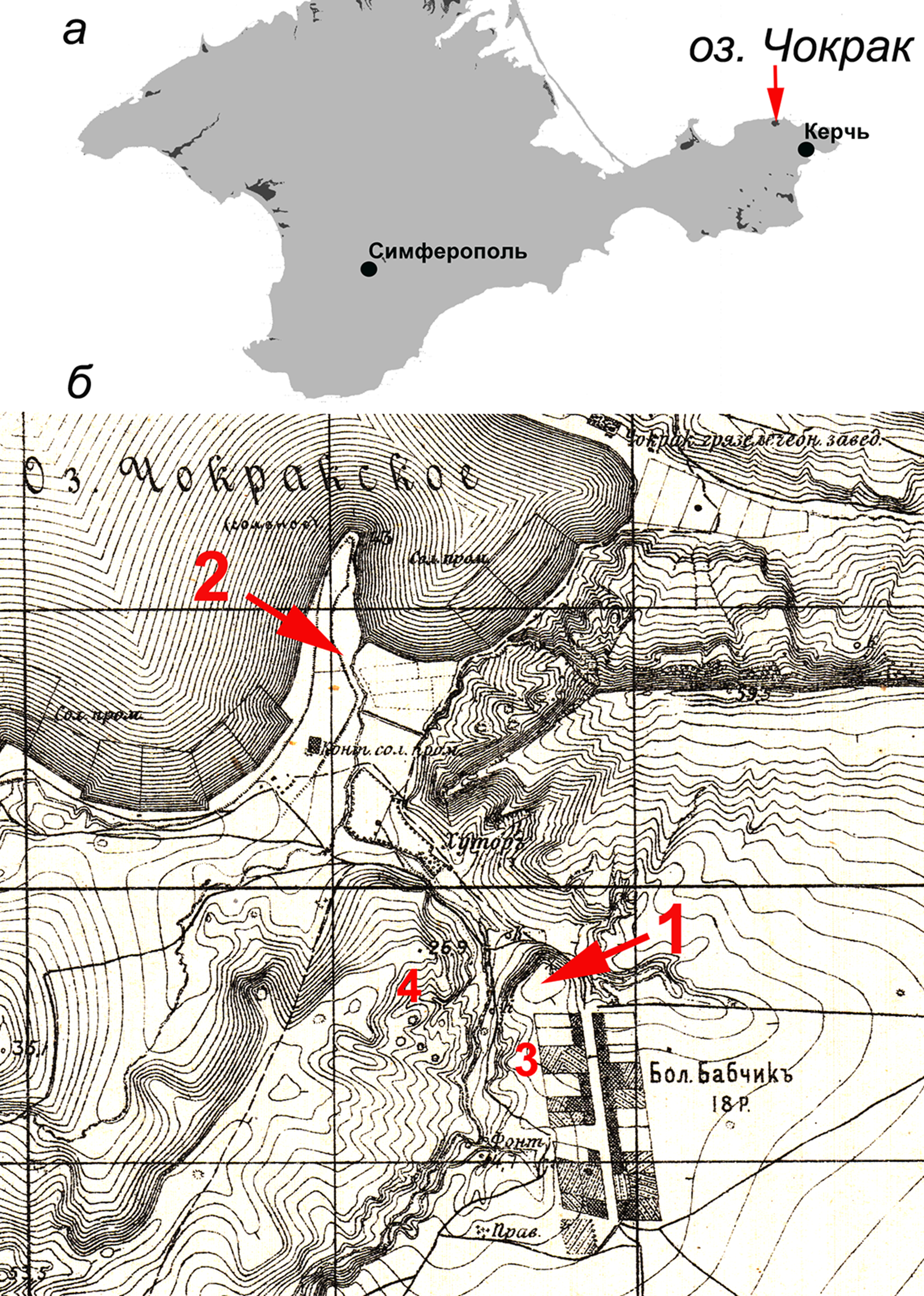

1 – Местоположение поселения и могильника Бабчик Восточный (1)а – на схематической карте Крыма, б – на полуверстовой карте конца XIX в.

2 – эллинистическое поселение Чокракский Мыс; 3 – поселение, вероятно, XIII–XV вв.; 4 – Бабчик Западный, следы усадеб античного времени

В непосредственной близости от данного памятника были выявлены следы других объектов археологического наследия античного, средневекового и Нового времени. Так, к югу, на низком правом берегу Бабчикской балки располагалась деревня, вероятно, XIII–XVΙ вв., а юго-восточнее, судя по полуверстовой карте конца XIX в., – деревня Большой Бабчик, насчитывавшая 18 русских дворов. На противоположном, возвышенном, берегу балки есть следы нескольких усадеб или, скорее, поселений типа селищ позднеклассического, а возможно, и раннеэллинистического (ΙV–III вв. до н.э.) времени. Выше по склону и на вершине плато – гробницы в виде грубых каменных ящиков с кольцевыми, такими же каменными, оградками. Все объекты постоянно разрушаются грабителями. К северо-западу, на длинном и узком мысу, вдающегося в соленое Чокракское озеро, ранее было раскопано большое поселение (усадьба) Чокракский Мыс. Однако обширное пространство непосредственно к югу от него оставляло надежду на наличие некоего хозяйственного «предградья», что и было ещё раз подтверждено геофизическими исследованиями и раскопками. На Азовском побережье, в близи т.н. «Коровьей бухты» было выявлено небольшое новое раннесредневековое поселение.

Краткие итоги работ выглядят следующим образом:

Укрепленное античное поселение Бабчик Восточный занимает южный склон высокой скалистой возвышенности, завершающей на севере правый (восточный) берег довольно глубокой и обводненной Бабчикской балки. На дне её – густые тростниковые заросли, родники и нескольких искусственных водоёмов (ставков). В 2023–2024 гг. были проведены детальные магнитные съемки этой вершины и склона c помощью многоканального канадского магнитометра GSM-19WG (GEM Systems, Онтарио) на площади 0,8 га и прецизионная геодезическая съемка с помощью дифференциального GPS Trimble R8 на площади 12 га. Первая выявила вероятные оборонительные стены, как минимум, с южной, восточной и северной сторон, огораживающие внутреннее подпрямоугольное пространство поселения. С западной стороны доступ к нему практически невозможен из-за высокого скального обрыва. Возможно, с севера (в северо-западном углу) находилась некая постройка типа башни и ворота (?). Таким образом, предварительно площадь этого укрепления составляла, вероятно, около 0,15 га (32×45 м).

В 2025 г. раскопки проведены на двух участках (условно – южный и северный) общей площадью около 180 кв. м, продолжая раскопы предыдущих лет. Первый раскоп в итоге соединил исследованные площади 2023–2024 гг. в восточной и юго-восточной частях поселения, второй расширил изученную часть к северу и северо-западу. Таким образом была практически полностью (на всём протяжении – 37 м снаружи) открыта восточная оборонительная стена поселения шириной около 2,1–2,2 м, сохранившаяся в высоту до 1 м, и её угол с северной стеной. Последняя была выявлена на протяжении около 7,5–8 м при высоте до 0,8 м. Она явно продолжалась далее на запад по крайней мере ещё 15 м, но её сохранность оказалась заметно хуже двух предыдущих. Так, на большей части раскопанной «трассы», она представляла собой сплошной навал средних и мелких камней (забутовка двухпанцирной конструкции), к которой примыкали беспорядочные скопления относительно крупных камней и плит от её внешнего и внутреннего фасов. Первоначальная ширина стены, очевидно, была не менее 2–2,1 м. Не исключено, что хотя бы частично плиты внешнего фаса сохранились в самом низу, далее – в западном направлении.

Изнутри к восточной стене на двух невысоких (перепад высот около 1 м) террасах примыкало пространство застройки поселения. Здесь (условно в южной части) было раскопано два помещения шириной около 5,2–5,9 м и длиной около 7 м каждое. Внутри выявлены участки вымосток, почти квадратная печь и остатки ещё одной аналогичной конструкции – каменная ступа. К западу от северного помещения находилась улочка шириной около 1,5 м, за которой располагался следующий, частично выявленный ранее, блок построек. Возможно, аналогичным образом была спланирована застройка и на южном (нижнем) участке поселения.

Далее, к северу, как было определено раскопками 2024 г., все вероятные строения (по крайней мере, ещё одно помещение примерно такого же размера) были уничтожены в позднеантичное время при возведении солидного (6,5х9 м) здания, назначение которого пока остаётся не ясным. На севере площади поселения, в пристенной части северной оборонительной стены помещений пока не выявлено, хотя их существование здесь вероятно. В таком случае, вследствие особенностей рельефа местности, ширина этого блока строений не могла превышать 3,5–4 м. Сама эта же (северная) стена была, как уже отмечалось, сильно разобрана. Здесь же, скорее всего, в позднеантичное время, частично перекрывая её было построено некое довольно значительное здание с иной ориентацией стен длиной 10 м и шириной не менее 5 м, уцелевшее не полностью: разрушена его юго-восточная часть.

Ортофотоплан раскопа 2023–2025 гг.

Находки относительно немногочисленны и представлены в основном фрагментами светлоглиняных амфор с двуствольными ручками второй половины Ι в. до н.э., в меньшей степени гончарной и лепной посуды и костями животных. Краснолаковой керамики или характерной сероглиняной посуды с лаковым покрытием встречено немного. Можно отметить несколько медных боспорских монеток позднеэллинистического (ΙΙ – начало Ι в. до н.э.?) времени и пару фрагментов терракотовых статуэток, сюжетно-характерных для всё того же Ι в. до н.э. Найдено несколько обломков соленой красной (местной боспорской?) глины. Находки позднеантичного времени (обломки амфор и краснолаковой керамики) и вовсе единичны, но показательны и далеко не повсеместны.

Практически повсюду строительные остатки и напластования перекрывали и отчасти прорезали более десятка по большей части одиночных, в том числе детских, захоронений в плитовых могилах с каменными перекрытиями, оставленных средневековым местным сельским христианским населением (конец XIV – начало XV в.). Находки в них крайне редки и непритязательны.

Второе место раскопок – Чокракский мыс, вернее, его крайне юго-восточная часть. Осмотр, а также результаты магниторазведок предполагалось наличие остатков неких построек, синхронных основному усадебному комплексу IV–I вв. до н.э. Небольшой (50 кв. м) раскоп, в принципе, подтвердил эти ожидания. Мощность довольно простых и средненасыщенных находками культурных напластований не превышала 1 м. Были выявлены: довольно плотный развал камней в западной части площади, пятно зольной ямы, остатки пода большой печи и вероятная яма (траншея) выборки камня от западной стены некоего здания, юго-восточный угол которого уцелел достаточно хорошо. Двухрядная, трёхслойная довольно качественная кладка шириной около 1,4 м и высотой до 0,8 м в разной степени сохранилась здесь на протяжении не менее 4 м, далее она уходит в соответствующий борт раскопа. При этом в её повороте к западу, в условной западной стене сооружения явно существовал проход – вход, ширина которого осталась невыясненной. Несколько менее толстая стена аналогичной кладки прослежена от угла в южном, юго-западном направлении, которая продолжает трассу соответствующей вышеописанной стены с общим «восточным» фасом. Пол помещения, как и его границы на северо-западе, не выявлены. Находок относительно немного: амфорный бой, представленный таким центрами, как Хиос, Фасос, Гераклея, в меньшей степени – Синопа. Среди них – несколько клейм. Прочей керамики, в том числе лаковой и лепной, а равно и костей животных совсем мало. Можно упомянуть пару медных боспорских монет. Выборка камня построек здесь очевидна, но нет оснований говорить о наличии нескольких строительных периодов. Датировка, скорее всего, 2-я – 3-я четверти IV в. до н.э. Перспективность продолжения работ здесь очевидна.

Третий объект работ – селище Бабчик-западный 4, поставленное на соответствующий учёт только в этом году. Раскоп размером 16 кв. м был заложен с целью уточнения датировки и характера культурных напластований памятника, однако в ходе работ помимо них, вернее, одного (очень простого по характеристике и однородного, толщиной не более 0,6 м), была выявлена и расчищена весьма значительная хозяйственная (зерновая?) яма колоколовидной формы, более существенно насыщенная находками, нежели сам слой. В последнем – это обломки нескольких амфор, главным образом, Гераклеи, Менды и Фасоса, а также редкие фрагменты красноглиняной гончарной посуды и более многочисленные – лепной керамики. В яме найдены неполные развалы фасосской амфоры с клеймом и большого лепного горшка, а также многочисленные кости животных. Отметим венчик лепного горшка явно «скифского» типа, каменную пробку от амфоры и несколько клейм на амфорных ручках и горлах, а также очень большое количество разноразмерных обломков печины. Предварительная датировка всего этого комплекса: 2-я четверть – середина IV в. до н.э., что, вероятнее всего, и соответствует общей хронологии данного селища.

Четвертый объект, Зольник 1, расположен на небольшом зольном холме в 16 км от г. Керчи, в юго-восточной части небольшого мыса, разделяющего две бухты – Сиреневую и Коммунаров. Холм был насыпан вблизи юго-восточного угла городища «Сиреневая бухта» I в. до н. э. – VI в. н.э., исследованного д.и.н. А. А. Масленниковым в 1990 г. В настоящее время происхождение, функционирование, назначение и роль зольных холмов остается открытым.

Зольник 1 находится в 300 м к северо-западу от некрополя поселения «Сиреневая бухта» и в 250 м к северо-востоку от святилища. Высота зольного холма составляет 1,3 м, диаметр – около 20 м. Восточная часть холма обрушилась и сползла вниз по склону обрыва, о чем свидетельствуют фиксируемые на склоне зольные отложения и фрагменты керамики. В 2025 г. в продолжение работ предыдущих лет был исследован северо-западный сектор насыпи. Здесь на всей площади работы были остановлены на уровне слоя плотного желтого сырца, который является искусственной поверхностью, специально подготовленной и искусственно выровненной для ссыпания золы. В ходе раскопок проводилась фиксация находок на плане при помощи тахеометра Nikon NPL 352, а также проводилась просевка всего грунта через мелкую сетку. В 2025 г. на плане было отмечено 1009 находок, еще 2500 были получены в результате просевки. Анализ стратиграфии и распределения находок на плане свидетельствуют о том, что возникновение насыпи происходило не путем ссыпания золы в центральной части и постепенного нарастания холма из одной точки, а в результате слияния нескольких небольших насыпей.

Местоположение Зольника 1 у поселения «Сиреневая бухта»

Вид на зольный холм с юга

В XX в. целостность зольника была неоднократно нарушена: в центре холма была сооружена постройка, сложенная из блоков пиленого известняка, от которой сохранились остатки фундамента и нижние части западной стены. Здесь были найдены куски рубероида, железные гвозди и накладки на дверь. Во второй половине столетия в юго-восточной части насыпи грабителями был выкопан небольшой шурф. На всем склоне видны лунки от работы с металлоискателем. В насыпи зольного холма были обнаружены остатки пяти стен, заглубленных в слой желтого сырца, которые относятся ко времени, предшествующему возникновению Зольника 1. Они могли быть частью предшествующей жилой застройки поселения либо являются остатками более ранних сооружений, имеющих религиозное значение. В северо-западной части насыпи было открыто полукруглое сооружение из глины, имеющее следы горения (печина). Концентрация находок на и внутри этой обмазки позволяет рассматривать ее как специально оборудованную площадку, использовавшуюся для разведения огня и ссыпания золы. На заключительном этапе существования часть центральной насыпи была обложена по кругу необработанными камнями, которые должны были препятствовать сползанию золы с обрыва.

План Зольника 1

Вид на строение из пиленого известняка с севера

В 2025 г. была получена большая коллекция археологического материала (около 3500 экз.), который в процентном отношении распределяется следующим образом: 68% составляет лепная керамика, 22% приходится на амфорную тару, 6.3% – простая тонкостенная керамика, 1.4% – краснолаковая посуда, стекло – 1%, толстостенная керамика – 0.8% и 0.5% – костный материал. Незначительный процент находок составляют предметы, связанные с религиозной жизнью, а также бусины и монеты. К первой категории относятся лепные курильницы на одно и трехчастной ножках, лепные светильники в виде ладьи, а также несколько фрагментов краснолаковых светильников. В эту же группу можно отнести миниатюрные сосудики, вотивные хлебцы и различные изделия из необожженной глины (изображения пальцев, примитивные статуэтки). Значительную часть находок составляют глиняные пряслица. В совокупности весь материал из зольника относится ко времени с конца II в. н.э. до середины VI в. н.э. и соотносится с финальным этапом существования расположенных рядом городища и некрополя.

Все находки переданы в фонды Керченского Музея Древностей.

Небольшие разведки 2025 г. под руководством доктора ист. наук А.А. Масленникова проводились на побережье Азовского моря, к западу от т.н. Коровьей бухты. На западном склоне прибрежного холма, на площади несколько сот кв. м выявлен культурный слой мощностью около 0,8 м, содержавший очень много костей мелкого рогатого скота и фрагменты гончарной и лепной посуды, предположительно салтово-маяцкой культуры (VIII–IX вв. н.э.).

А.А. Масленников

Другие экспедиции

Болгарский отряд

Международная подводная археологическая экспедиция на озере Иссык-Куль

Кисловодская экспедиция

Шпицбергенский археологический отряд

Самбийская экспедиция