Дальневосточная экспедиция

Место на карте

В результате работ были полностью обследованы два ранее выявленных объекта археологического наследия «Стоянка мыс Атласово 1 (Река Анастасия 1)» (датировка: IV/III в. до н.э. – V–VI вв. н.э., VII–IX вв. н.э.) и «Стоянка мыс Атласово 2 (Река Анастасия 2)» (датировка IV/III в. до н.э. – VII–IX вв. н.э.).

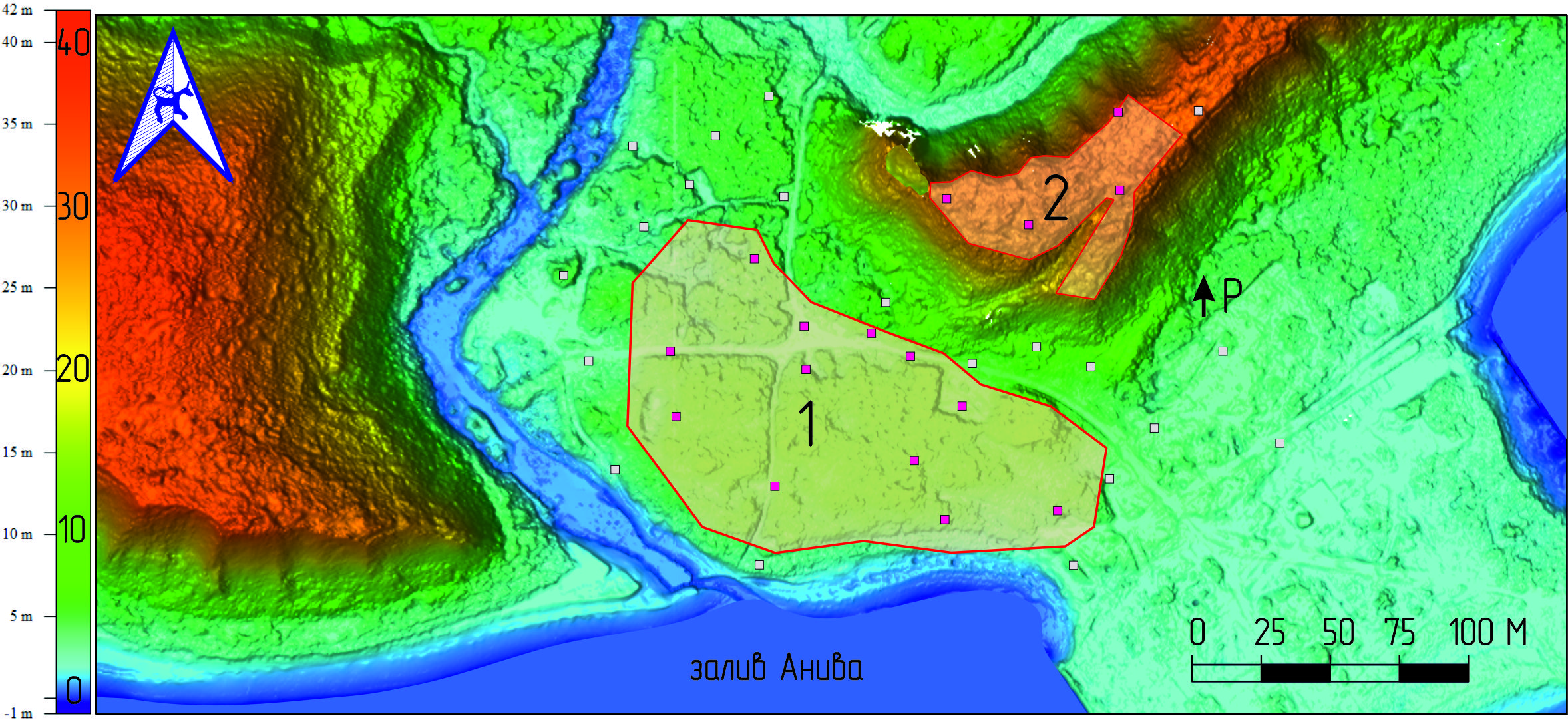

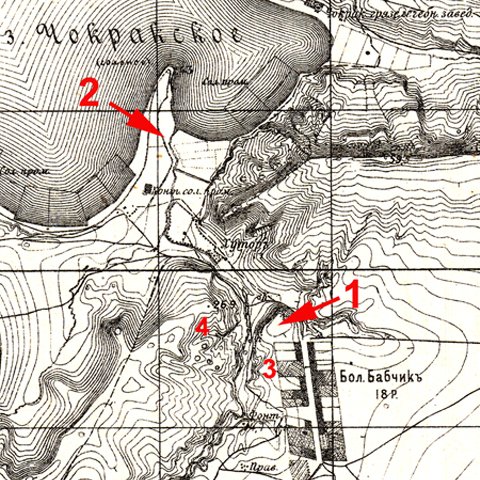

Цифровая модель рельефа участка работ на основе лазерного сканирования по технологии LIDAR. Красным цветом обозначены шурфы с признаками культурного слоя, белым – шурфы без археологического материала. Цифрами обозначены: 1 – Стоянка мыс Атласово 1 (Река Анастасия 1), 2 – Стоянка мыс Атласово 2 (Река Анастасия 2) Стрелкой с буквой «Р» отмечено место расположения японского ресторана в посёлке Тисия в 1930-х гг. – начале 1940-х гг.

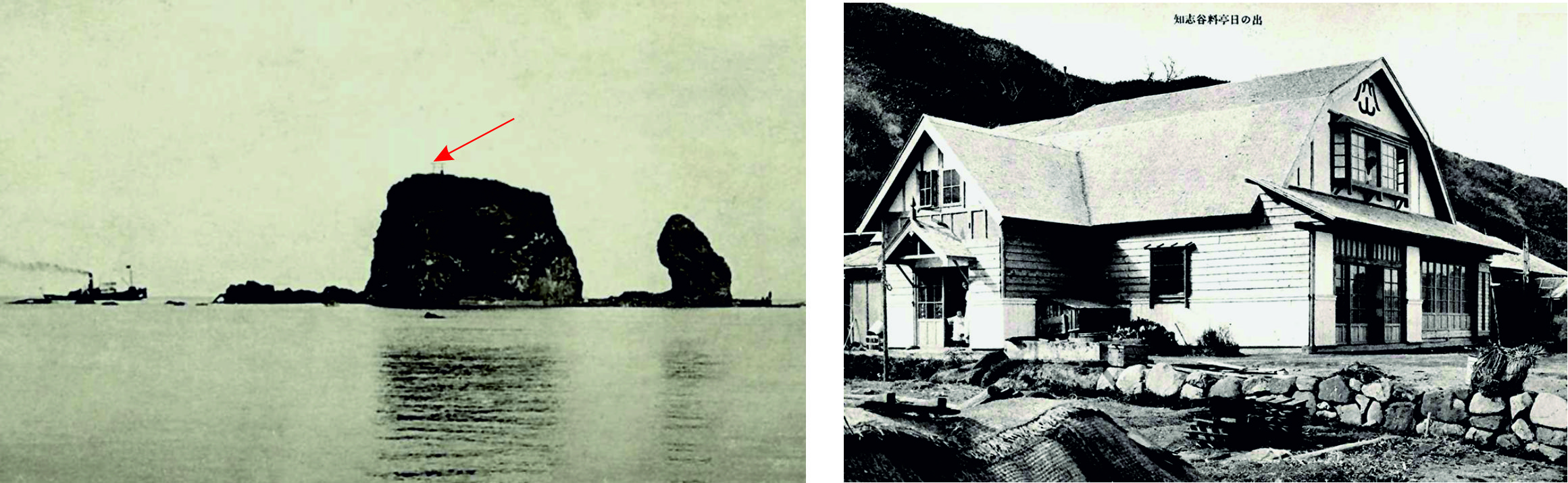

Первые данные о стоянках в обследуемом районе (японский посёлок Тисия) были получены японскими археологами в 1930-х гг., ими же впервые высказано предположение, что на мысовой террасе была обустроена Айнская крепость. Посёлок Тисия тогда входил в состав префектуры Карафуто под управлением Японской империи, его население состояло из переселенцев с основных японских островов Хоккайдо, Тохоку. На территории поселения находились начальная школа, ресторан и почтовое отделение, а на прилегающих к мысу скалах было обустроено синтоистское святилище, тории на скалах (П-образные ворота без створок в синтоистском святилище видны на множестве фотографий 1930-х гг.). В 1946–1947 гг. после освобождения южного Сахалина прошла полная репатриация японского населения. В 1946 г. посёлку было дано новое название – Атласово, в честь русского землепроходца Владимира Атласова. В конце 1970-х гг. рыболовный посёлок Атласово был ликвидирован.

Слева: скалы у мыса Анастасии, стрелкой указано синтоистское святилище. Справа: ресторан в посёлке Тисия, фото 1930-х гг. – 1940-х гг.

В 1950-е гг. стоянки обследовались Сахалинским отрядом Дальневосточной экспедиции ЛОИИМК АН СССР под руководством Р.В. Козыревой (Чубаровой). В начале 1970-х гг. на стоянках работал археологический отряд Южно-Сахалинского Дворца Пионеров под руководством В.О. Шубина. В 1988 г. долину р. Анастасии осматривал отряд Сахалинского отделения ВООПИиК под руководством И.И. Самарина.

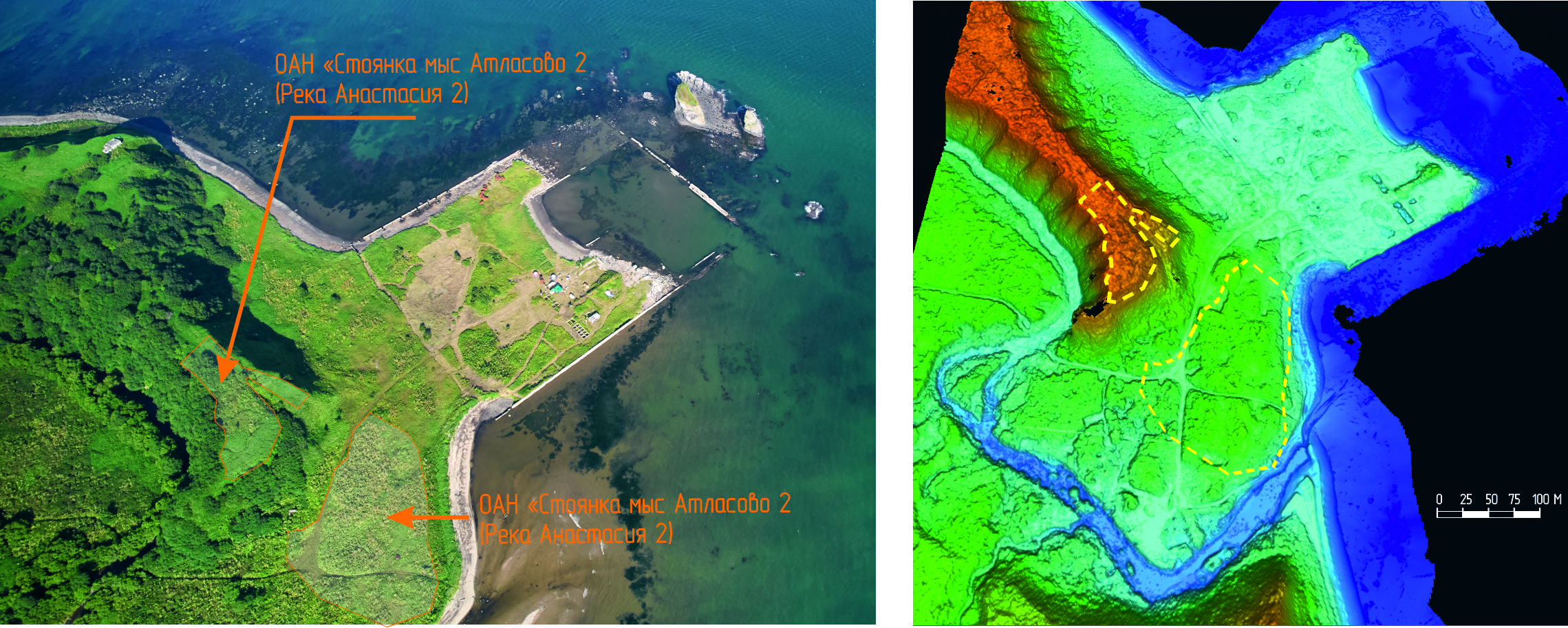

Слева: обследованные ОАН на аэрофотоснимке, вид с северо-запада. Справа: изометрическая проекция цифровой модели рельефа с нанесёнными границами ОАН

В 2023 г. выявленные памятники обследовал отряд ИА РАН под руководством С.Н. Чаукина. Были локализованы границы объектов археологического наследия (ОАН), составлены подробные топографические планы, уточнены датировка и стратиграфия памятников.

Слева: место заложения шурфа в бамбуковых зарослях после расчистки, вид с запада. Справа: уровень выявления столбовых ям на краю площадки ОАН "Стоянка мыс Атласово 2"

Проведённые в июле 2025 г. исследования позволили уточнить границы ОАН двух ценных археологических памятников в устье реки Анастасия – "Стоянка мыс Атласово 1" и "Стоянка мыс Атласово 2". В ходе разведочных работ на выявленном объекте археологического наследия «Стоянка мыс Атласово 1 (Река Анастасия 1)» была локализована часть жилища VII–IХ вв. н.э., установлена мощность стратифицированных культурных напластований, зафиксированы более древние слои, представленные фрагментами керамических сосудов IV/III в. до н.э. – V–VI вв. н.э.

В процессе работ на выявленном объекте археологического наследия «Стоянка мыс Атласово 2 (Река Анастасия 2)» был выявлен ряд столбовых ям, возможно, являющихся частью оборонительной системы поселения. Площадка мыса, занимаемая поселением, была сильно повреждена окопами второй половины XX в., не исключено, что вал и ров, находившиеся в восточной части укреплённого поселения, были снивелированы в это же время.

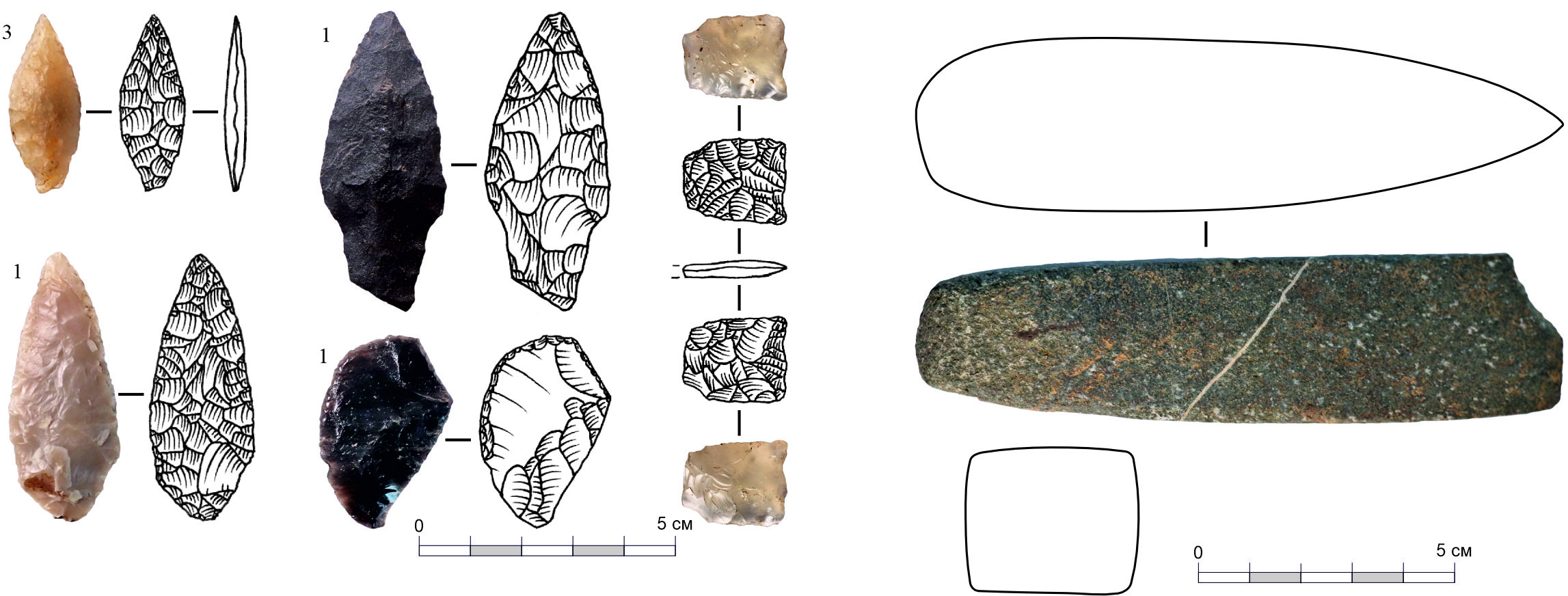

Находки каменных изделий из кремнистых пород, обсидиана, халцедона и сланца

Объект археологического наследия «Стоянка мыс Атласово 1 (Река Анастасия 1)

Каменный инвентарь представлен 124 предметами. Среди орудий можно особо отметить 6 наконечников с бифасиальной обработкой, относящихся к черешковым и иволистным формам. Также обнаружено 12 каменных орудий, включая скребки, ножи и тесла.

Среди находок преобладает средневековая керамика типа эноура (VII–IХ вв. н.э.). Это лепная плоскодонная керамика с характерным орнаментом в виде лепного фриза под венчиком. Также встречена керамика финала неолита (эпидзёмон) (IV/III в. до н.э. – V–VI вв. н.э.). Это керамика с веревочным оттиском и проколами под венчиком (сквозными и несквозными).

Керамический комплекс. Слева: анивская культура. Справа: сусуйская культура

Объект археологического наследия «Стоянка мыс Атласово 2 (Река Анастасия 2)»

Стоянка занимает мысовую часть морской террасы. Предметный археологический материал представлен 168 находками. Найденная керамика подразделяется на несколько типов:

- преобладает тип "эноура" – характерные черты: налепные бордюрные композиции, реже – гладкая поверхность;

- тип "Минами Кайдзука" – встречается реже, отличается линейным орнаментом и насечками;

- тип "тавада" (2 экз.) – налепные валики и насечки, возможно, свидетельствует о культурном влиянии или смешении традиций.

Слева: водопад близ. биостанции «ANIVA», вид с северо-запада. Справа: общий вид на полевой лагерь биостанции с ОАН «Стоянка мыс Атласово 2 (Река Анастасия 2)». Вид с севера

Вид на Татарский пролив с мыса Анастасии, на дальнем плане мыс Крильон, вид с востока

Участники экспедиции и персонал биостанции «ANIVA»

Таким образом, разведки 2025 г. позволили уточнить границы ОАН двух археологических памятников в устье реки Анастасия. На «Стоянке мыс Атласово-1" выявлено одно из жилищ. Не исключено, что "Стоянка мыс Атласово 2" была укреплена валом и рвом в её в восточной части. В свою очередь, склоны террасы образовывали естественные фортификации. Заложенные по краю площадки шурфы обнажили столбовые ямы, которые могли быть частью оборонительной системы, однако данное предположение могут подтвердить лишь полномасштабные раскопки.

К.А. Ганичев, Н.С. Жеребцова, В.А. Чаукина, С.Н. Чаукин

Другие экспедиции

Болгарский отряд

Восточно-Крымский отряд

Кисловодская экспедиция

Международная подводная археологическая экспедиция на озере Иссык-Куль

Самбийская экспедиция