Дагестанский отряд

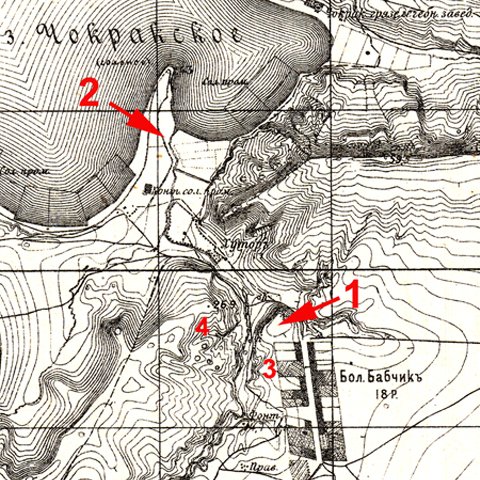

Место на карте

Дагестанский отряд № 2 ИА РАН ведет охранно-спасательные раскопки поселения Нижнерукельское 1-е, расположенного в Дербентском районе Республики Дагестан. Памятник предварительно датирован второй половиной IX – началом XIII в. Специалисты раскрыли остатки каменных построек и собрали большую коллекцию находок, характеризующих культуру, быт, торговые связи средневекового населения, проживавшего в окрестностях Дербента.

Нижнерукельское 1-е поселение. Общий вид на раскоп в окружающем ландшафте. Вид с ЮВ

В полевом сезоне 2025 г. Дагестанский отряд № 2 ИА РАН ведет охранно-спасательные раскопки поселения Нижнерукельское 1-е, расположенного в Дербентском районе Республики Дагестан, в 1 км к юго-востоку от с. Нижний Рукель. Памятник находится на территории современных сельскохозяйственных полей. С северной и западной стороны от поселения находятся невысокие горы, к востоку – открытые пространства вплоть до побережья Каспийского моря, к югу рельеф немного понижается (рис. 1, 2). Общая площадь исследований составляет более 7500 кв. м.

Аэрофотоснимок раскопа с запада

Исследуемое поселение входит в круг памятников прикаспийской зоны южного Дагестана, но при этом заметно отличается от укрепленных поселений-городищ, известных в горной зоне (например, Охлинское городище, городище Меседил Мицир, Нижнечуглинское городище и др.). На памятнике не обнаружены следы укреплений и фортификационных сооружений, что позволяет отнести его к кругу неукрепленных поселений, входивших в сельскохозяйственную округу Дербента. Подобным и частично синхронным памятником является близкорасположенное Нижнерукельское 2-е поселение.

В настоящее время на памятнике выявлено более 120 объектов, среди которых выделяются заглубленные в материк хозяйственные и столбовые ямы, неглубокие рвы и водоотводные канавки.

Нижнерукельское 1-е поселение. Комплекс построек. Аэрофотоснимок

Объект 119. Постройка на уровне второго пола, после расчистки. Аэрофотоснимок и ЦММ модель

В северо-западной части раскопа обнаружены следы построек – остатки каменных фундаментов зданий. Одно из них – прямоугольной формы, длиной c 8,15 м и шириной – 6,63 м. Сохранившиеся участки стен сложены из камня мелкого и среднего размера, которые уложены в несколько рядов и хорошо подогнаны друг к другу. Ширина стенок составляет 1,25–1,3 м. Вероятно, камни фундамента были уложены в заглубленную траншею, верхний уровень которого мог возвышаться над древней дневной поверхностью.

В центре западной стены находился вход. Внутри здания было прослежено два пола, которые, по-видимому, связаны с двумя горизонтами обживания постройки. Первый (верхний) пол был вымощен крупными каменными плитами, под плитами находился слой земли с фрагментами древесного угля и золы, а также фрагментами керамики.

Ниже, под земляным слоем, был выявлен второй пол (нижний), который связан с начальным периодом обживания постройки. Пол был выложен хорошо подогнанными друг к другу квадратными кирпичами одного размера (размер кирпича 26×26 см). На поверхности пола, в разных частях постройки прослежены скопления древесного угля и золы.

Внутри помещения было сделано две перегородки, одна из которых (северная), могла быть синхронна второму полу. Вторая перегородка была возведена в более поздний период функционирования постройки. С внешней стороны, у южной стены постройки было расчищено два тандыра.

Объект 119. Участок пола, вымощенного обожженным кирпичом

Еще одна постройка от, которой сохранился каменный фундамент в форме квадрата, была пристроена вплотную к первой. Размеры постройки второго строения – 7,06×7,96 м. Вход в помещение, по-видимому, находился в западной стенке.

Объект 118. Постройка после расчистки. Аэрофотоснимок

На исследуемой площади выявлено большое количество археологического материала. Керамический комплекс представлен фрагментами столовой, кухонной, тарной посуды: это многочисленные фрагменты столовых поливных чаш, фрагментов кумганов. Собрана коллекция неполивной керамики: фрагменты и целые кувшины с узким горлом и шаровидным туловом, кухонные округлые котлы с горизонтальными ручками-ушками, а также светильники-чираги, известные по материалам древностей Орен-Калы IX–XIII вв. и Дербента IX–X вв. К тарным сосудам относятся фрагменты толстостенных хумов.

Объект 113. Комплекс кухонных сосудов in situ

Предметы керамического комплекса. 1–3 поливные кумганы; 4 – чаша поливная; 5 – кувшин красноглиняный; 6, 7 – светильники; 8 – кухонный сосуд

Среди индивидуальных находок выделяется большое количество фрагментов стеклянных браслетов. Подобные браслеты широко представлены в материалах раскопок Дербента. Изделия аналогичных форм были распространены во многих средневековых городах Кавказа, Поволжья, Северного Причерноморья, Древней Руси, и могли быть как предметами импорта, так и местными изделиями.

Индивидуальные находки. 1, 2 – гирьки весовые; 3 – заклепка медная; 4, 5 – подвески медные; 6 – ворворка костяная; 7 – предмет стеклянный; 8, 9 – фрагменты стеклянных браслетов

В небольшом количестве обнаружены изделия из меди: украшения и две медных весовых гирьки с квадрантым и прямоугольным основанием. Сходные изделия известны в византийских слоях средневековых Причерноморских городов, например на Таманском городище. Особенно следует выделить находки нескольких медных монет, которые в дальнейшем помогут уточнить хронологию исследуемой площади поселения.

Монеты медные

Время существования Нижнерукельского 1го поселения приходится на яркие исторические события, происходившие в регионе. Этот период связан с ослаблением халифата, постепенной потерей (со второй половины IX в.) Аббасидами власти на кавказской границе, а зависимость Дербента от Багдада заметно уменьшилась. С разгромом Хазарского каганата понизилась опасность вторжения с севера, поэтому с Х в. Дербент перестал быть оплотом халифата в борьбе с кочевниками и вышел из его состава. Управление в городе окончательно перешло в руки местной династии, и город превратился в независимый эмират, который наряду с Ширваном, был крупнейшим феодальным образованием Восточного Кавказа.

Экономический подъем Дербента в VIII–XIII вв. благоприятно отразился на развитии сельскохозяйственной округи города. Это отмечается в письменных источниках: так Ибн Хаукал сообщал о «многочисленных возделываемых землях» ал-Баба, по данным ал-Истахри «основное внимание уделялось выращиванию зерновых, в частности пшеницы и ячменя».

Средневековый Дербент и его окрестности занимают важное место в истории Северо-Восточного Кавказа – город занимал удобное стратегическое положение и был крупнейшим торгово-ремесленным и военно-политическим центром региона. Несмотря на длительный период изучения этой территории, любые новые сведения о памятниках археологии, расположенных вблизи Дербента, становятся ценнейшим источником для характеристики экономической, культурной, социальной жизни того времени. Дальнейшие исследования Нижнерукельского 1-го поселения позволят уточнить его хронологию, характер памятника, а также дополнят наши знания о средневековом населении округи Дербента и Северо-Восточного Кавказа в целом.

П.С. Успенский, И.А. Резниченко, О.И. Успенская, С.В. Алейников

Фото находок: Тимур Гацаев

Другие экспедиции

Болгарский отряд

Восточно-Крымский отряд

Кисловодская экспедиция

Международная подводная археологическая экспедиция на озере Иссык-Куль

Самбийская экспедиция