Генетическая история Скифии: первые результаты

Сотрудниками Института археологии РАН совместно с большим коллективом ученых из Центра генетики и наук о жизни Университета Сириус, Института Общей генетики РАН, Центра генетики и генетических технологий МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ и музея антропологии им. Д.Н. Анучина МГУ имени М.В. Ломоносова, Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, проведено масштабное геномное исследование 154 индивидов эпохи бронзы и раннего железного века с территории Русской равнины, Северного Причерноморья, Кубани и Центрального Предкавказья.

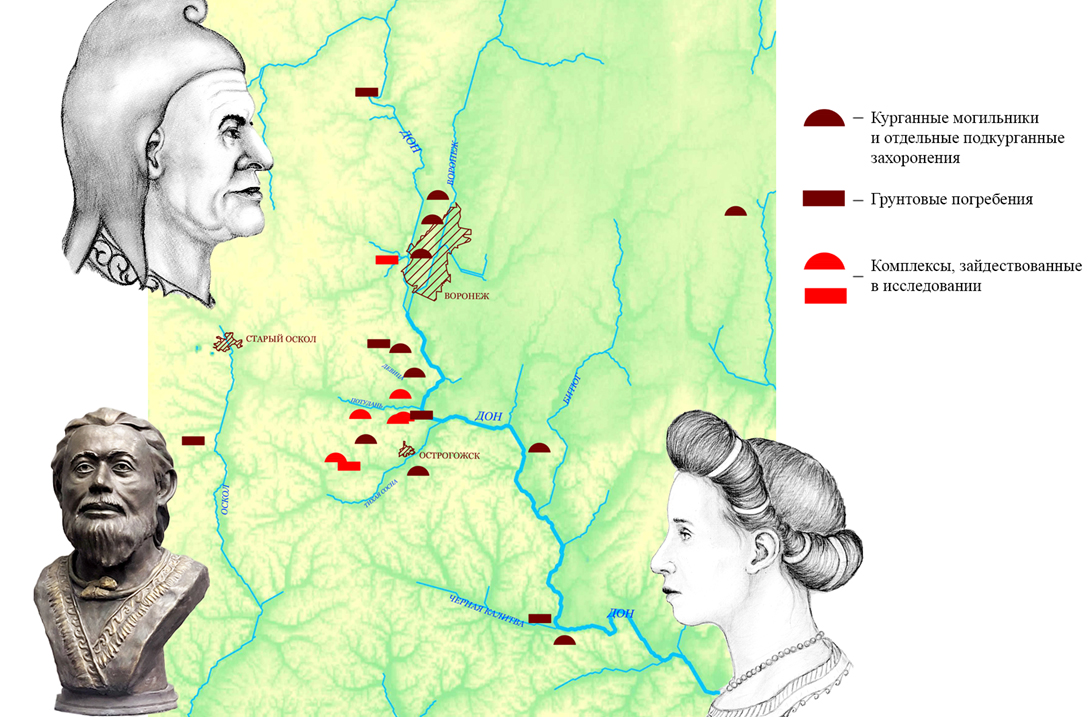

Памятники, с которых отобраны генетические образцы, на карте юга Восточной Европы

Результаты этой работы, ставившей своей главной целью изучить геномный портрет населения исторической Скифии, опубликованы в журнале Science Advanced. Подобное по охвату исследование впервые проведено полностью на базе отечественных лабораторий в тесном контакте специалистов всех профилей (генетика, биоинформатика, археология, антропология), что принципиально важно для перспективы дальнейших археогенетических исследований в России.

Возможность палеогенетических исследований зависит от наличия скелетных материалов из археологических памятников. Корпус образцов был собран при сотрудничестве Института археологии РАН с НИИ и Музеем антропологии МГУ и кафедрой археологии МГУ. В него вошли коллекции, сформированные по материалам раскопок за более чем полувековой период. Значительная часть образцов была отобрана из палеоантропологических материалов, полученных в ходе 30-летних работ Донской экспедиции под руководством В.И. Гуляева.

Деталь захоронения знатного воина с мечом в кургане 7 могильника Колбино-I. Раскопки Донской экспедиции под рук. В.И. Гуляева, 1998 г.

Общий вид на погребение под курганом 4 могильника Колбино-I. Раскопки Донской экспедиции под рук. В.И. Гуляева, 1998 г.

Была создана представительная база антропологических материалов лесостепного Подонья среднего и позднего бронзового веков, скифского времени. На ее основе возможно решить важнейшие вопросы широкого историко-культурного характера: смена/преемственность населения в соответствии с культурно-хронологической динамикой; системы родства, связь погребального обряда с индивидуальными генетическими особенностями. Очевидно, что именно такие многочисленные коллекции, представляющие значительные хронологические периоды и репрезентативно отражающие особенности конкретных могильников, имеют особое значение для археогенетических исследований.

Центральным вопросом исследования являлось выявление предков групп населения, оставивших памятники скифской культуры в Европейской части ареала номадов раннего железного века. Результаты анализа показали, что при наличии общего генетического поля, объединяющего группы населения из Европы и Сибири, внутри него выделяется несколько территориально-хронологических групп: степные и лесостепные кочевники классической скифской эпохи; племена Предкавказья; позднескифское население Крыма.

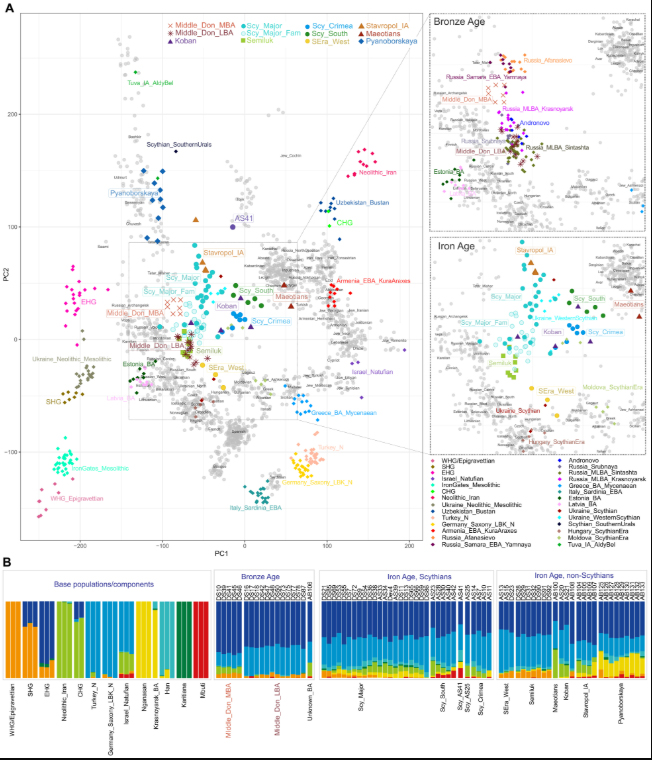

Результаты PCA и ADMIXTURE анализов. Иллюстрация из статьи Tatiana V. Andreeva et al., Genetic history of Scythia. Sci. Adv.11, eads8179 (2025)

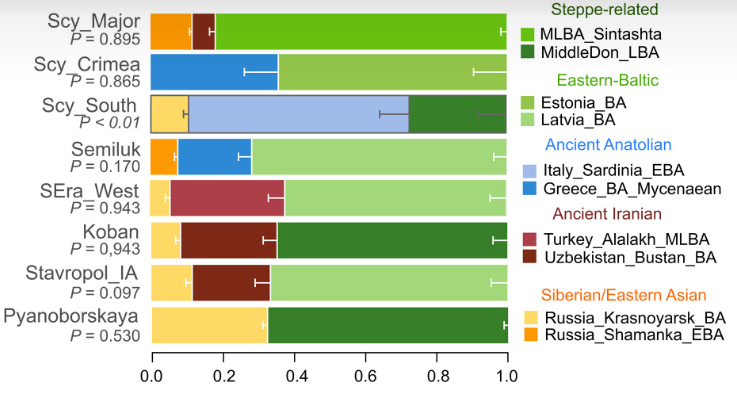

Статистические анализы и математическое моделирование показали, что сложение этих групп происходило из разных компонентов. У двух последних значителен предковый компонент древних анатолийских земледельцев, в то время как группа степных и лесостепных кочевников несли древнеиранскую генетическую компоненту. Однако фактически предковую основу для скифских групп Восточной Европы составляло европейское население позднего бронзового века. У группы позднескифского населения Крыма (в которую входили как сами поздние скифы, так и индивиды эллинского происхождения) полностью отсутствует доля сибирских, восточных компонентов, характерная для ранних кочевников. Для этих людей была выявлена существенная доля предков лесостепного населения междуречья Дона и Днепра срубной культуры эпохи поздней бронзы.

Предполагаемые модели происхождения выделенных в исследовании групп населения скифского времени. Каждый столбец отображает пропорции определенного генетического компонента популяций эпохи бронзы. Иллюстрация из статьи Tatiana V. Andreeva et al., Genetic history of Scythia. Sci. Adv.11, eads8179 (2025)

В целом, была продемонстрирована картина генетической неоднородности населения, объединенного скифскими культурными традициями на обширных территориях от Кавказских гор до Днепра. Впервые было показано и разнообразие фенотипических признаков скифов – выявлены как индивиды с темно-русыми волосами и карими глазами, так и светловолосые светлоглазые люди.

Регион лесостепного Подонья был представлен в исследовании наибольшим числом образцов, происходивший из погребений эпох бронзы и раннего железного века. Это позволило наблюдать многократные смены населения в регионе с конца III тысячелетия до н.э. до второй половины I тысячелетия до н.э. Так, получила надежное подтверждение гипотеза о появлении новой популяции при переходе от среднего бронзового века к позднему. Для представителей среднедонской катакомбной культуры среднего бронзового века отчетливо выражена близость к населению ямной культуры Поволжья эпохи ранней бронзы. Люди из погребений срубной культуры (поздний бронзовый век) лесостепного Подонья близки представителям синташтинской культуры.

Новое освещение получила старая дискуссия о неоднородности населения Среднего Дона в скифское время. Люди, погребенные под курганными насыпями, вошли в один выделенный генетический кластер с населением Поднепровья, которых принято считать «классическими» степными скифами. Это позволяет пересмотреть гипотезу о существовании «скифоидного» населения в лесостепях Восточной Европы. При этом группа, погребавшая покойных в грунтовых могилах на городищах и считавшаяся местными оседлыми жителями, действительно по своему происхождению отлична от людей, захороненных под курганами. В их геноме отсутствует древнеиранский компонент, выявлена иная предковая группа эпохи позднего бронзового века. Они отчасти являются потомками жителей лесной зоны Восточной Европы.

Погребальные памятники Среднего Дона скифской эпохи (реконструкции облика скифов из некрополя Терновое и Колбино выполнены Т.С. Балуевой)

Оценка генетического разнообразия материнских и отцовских линий в среде представителей скифской культуры Среднего Подонья выявила ожидаемое широкое разнообразие митохондриальных гаплогрупп, что соответствует традиции заключения браков с женщинами различного происхождения. Разнообразие гаплогрупп Y-хромосомы свидетельствует о преобладании двух мужских линий, представленных субкладами гаплогруппы R1a.

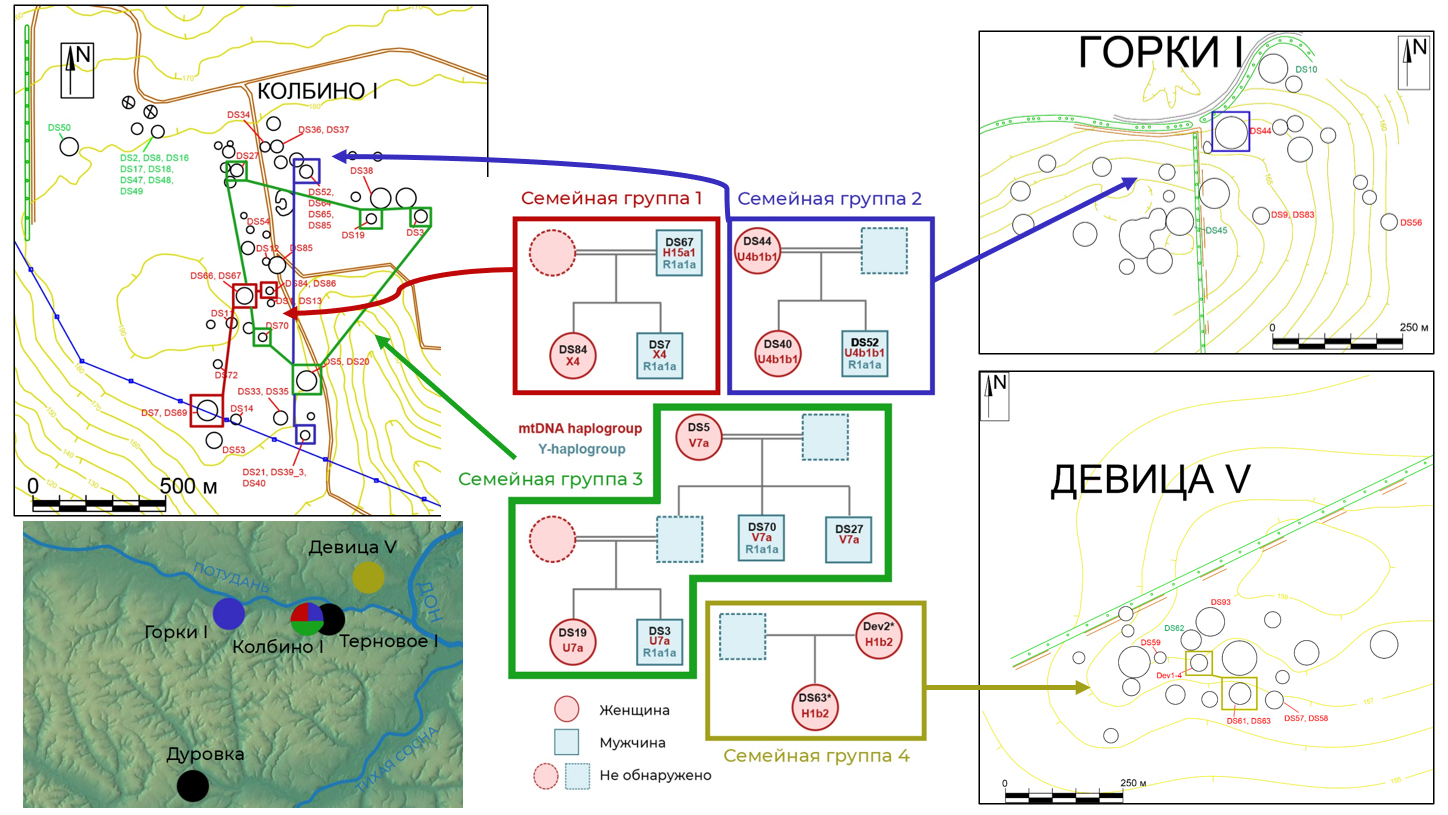

Особую важность для исторических исследований имеет вопрос формы родства. В исследованной группе среднедонских скифов (51 индивид) были обнаружены генетические родственники, демонстрирующие множественные связи первой и второй степени родства. Удалось реконструировать несколько родословных, из которых был сформирован один большой скифский клан. В него входили по меньшей мере 27 человек, погребенных в соседних курганных могильниках Терновое-I, Колбино-I, Горки-I и Девица-V. Было обнаружено, что все мужчины этой семьи принадлежат к одной Y-хромосомной линии гаплогруппы R1a1a(R-Y2631). Это открытие подчеркивает важность патрилинейности в скифском обществе, по крайней мере, в Среднем Подонье.

Схема родственных связей среднедонского населения, погребенного под курганами

Генетические исследования также показали, что коллективные подкурганные гробницы, которые составляют большую часть погребений изученных могильников, не являлись местами захоронения родственников, семейными усыпальницами. Порой родственники первого поколения оказывались упокоенными на противоположных краях некрополя или даже в соседних могильниках. Но иногда могилы родичей оказывались рядом – генетические данные указывают на близкое родство между двумя представителями скифской элиты из могильника Девица-V: женщиной старшего возраста в богатом головном уборе и мужчиной старшего возраста с богатым погребальным инвентарем, похороненных в соседних курганах.

Погребение женщины с парадным головным убором из кургана 9 могильника Девица-V

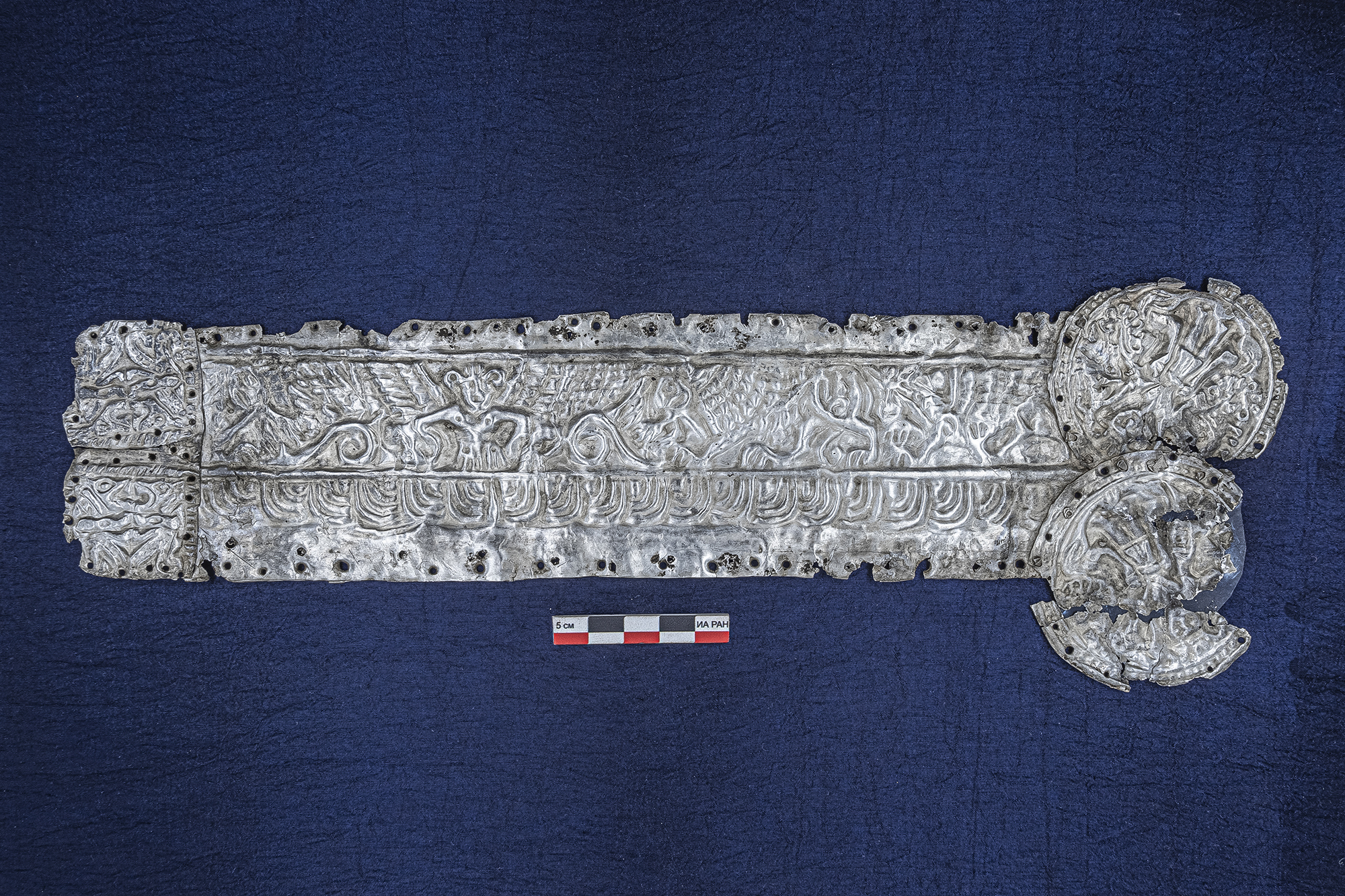

Серебряная накладка с антропо- и зооморфными изображениями из кургана 7 могильника Девица-V

Одним из интересных направлений многогранного палеогенетического исследования являлась оценка пищевых традиций кочевых сообществ. Косвенным подтверждением традиции использовать ферментированные молочные продукты (кумыс) стало обнаружение непереносимости цельного молока скифским среднедонским населением. Также в ходе исследования была обнаружена редкая мутация ALDOB p.Ala150Pro, обеспечивающая непереносимость фруктозы. Вероятно, традиция и условия жизни кочевников не предполагали устойчивого присутствия фруктов и других сладостей в питании, в связи с чем эта непереносимость смогла сохраниться в среде скифского населения, передаваясь следующим поколениям. Хотя при этом мы знаем свидетельства того, что мед и воск ранние кочевники использовали для погребальных практик.

Количество новых палеогенетических сведений и данных, полученных в ходе реализации столь масштабного исследования, исключительно велико. Их публикация открывает широкие перспективы для новых интерпретаций как на уровне региональных исследований, так и обобщений кросс-культурного масштаба. Даже первичные и предварительные выводы позволяют по-новому взглянуть на известные страницы истории Восточной Европы в раннем железном веке.

М.В. Добровольская, С.А. Володин