Археология в глубине кварталов: что находят на раскопках в Кисловских переулках?

Археология Москвы насчитывает около 100 лет, считая с начала раскопок в сердце московских древних территорий левого берега реки Москвы и прокладки первых линий Метрополитена. Но смысл этих, часто обширных по площади и приносящих тысячи находок работ не ограничен сбором артефактов для музейных коллекций и решением чисто градостроительных задач. Археологические работы на территории Москвы вскрывают обширный круг проблем, раскрывают детали самоидентификации национальной культуры на раннем этапе, выделение в московском материале черт собственно московских, которые могут характеризовать всю раннюю русскую цивилизацию, обозначить ее маркеры и дефиниции.

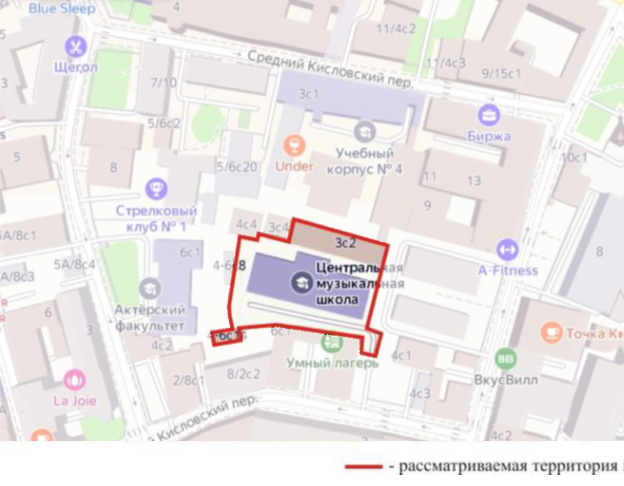

Исследуемая территория на современном плане Москвы (www.yandex.ru/maps)

На обширном белом пятне ранней Москвы, столицы великого княжения, а затем и царства, археологические раскопки прорезают окна, сквозь которые видны образцы контекстов, известные и по иным историческим источникам: плотная деревянная застройка Зарядья, богатые редкими находками трассы дорог – ранних улиц Китай-города – Ильинки, Никольской – не столь выраженные и градуированные ярусами мощения, как в Новгороде, но в целом достаточно заметные благодаря уже своей незастроенности; слободы, насыщенные остатками ремесленных мастерских (особенно Гончарная); редчайшие площадки дворцов XVI (Опричный двор Ивана Грозного) – XVII вв. (дворец ранних Романовых в селе Коломенское); сложные комплексы монастырей с их кладбищами.

.%20Вид%20с%20северо-запада%20(главный%20фасад%20)%20Фото%202022.jpg)

Слева: сносимое здание. Вид с северо-запада (главный фасад со стороны внутреннего двора владения Средний Кисловский пер., 3). Фото 2022 г.

Справа: сносимое здание. Вид с юго-востока (задний фасад со стороны внутреннего двора владения Малый Кисловский пер., 4). Фото 2022 г.

Городская археология Москвы утвердилась, благодаря масштабным раскопкам 1930–1950-х гг., на левом берегу Москвы-реки, примерно от впадения в нее речек Черторыи и Неглинной – до устья Яузы. Здесь открыты важнейшие ключевые зоны культурного слоя и застройка города XIV–XVII вв. Кроме Гончарной слободы, это и Остожье с селом Семчинским, и Кремль, и Китай-город с Зарядьем и внутренними улицами, выводящими к воротам на большие дороги, и Заяузье. Гораздо меньше известно археологам Занеглименье, правый берег р. Неглинной. И это несмотря на то, что здесь проведены исключительно значимые раскопки на Опричном (Романовом) дворе и вдоль Большой Никитской улицы, а вокруг перекрестков и на площадках древних церквей рассыпано много мелких дискретных вскрытий и наблюдений.

1945–1950 гг. Здание Центральной музыкальной школы (Малый Кисловский пер., 4, стр. 5). Фото с сайта www.pastvu.com

Но гуща застройки вдали от дорог, между большими улицами, известна гораздо меньше. Важность, актуальность исследования района Воздвиженки коренится и в недостаточном внимании к нему в сравнении с другими зонами города. Нам почти не известна археология обширных московских дворов и городских усадеб, столь ярко отразившихся в пейзажной живописи XIX в. Отметим, что между Большой Никитской и Воздвиженской размещаются два давно утраченных, но значимых для русской истории монастыря: св. Никиты и Воздвижения Креста.

Реконструируемое здание (Малый Кисловский пер., 4, стр. 5). Вид с юго-востока (с балкона дома по Нижнему Кисловскому переулку). Фото 2022 г.

При этом роль Большой Никитской улицы для истории и, особенно, урбанистики Москвы давно признана: лучший знаток и ценитель столичного архитектурного ландшафта, «зрелища Москвы», Е.В. Николаев, посвятив ей большой очерк, рассмотрел одну за другой все усадьбы и здания по улице Герцена (тогдашнее название Никитской).

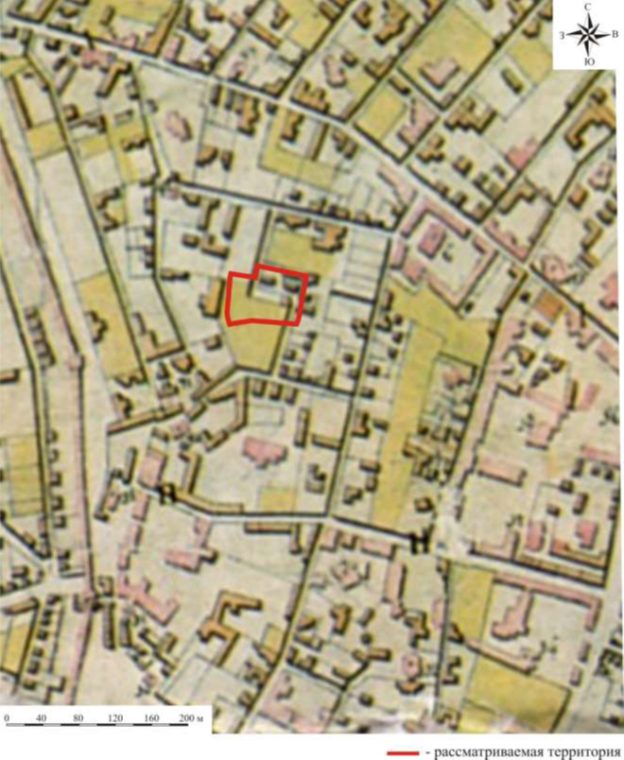

План Москвы «инженер маиора П. Горихвостова». Чертеж 1767 г. Фрагмент.

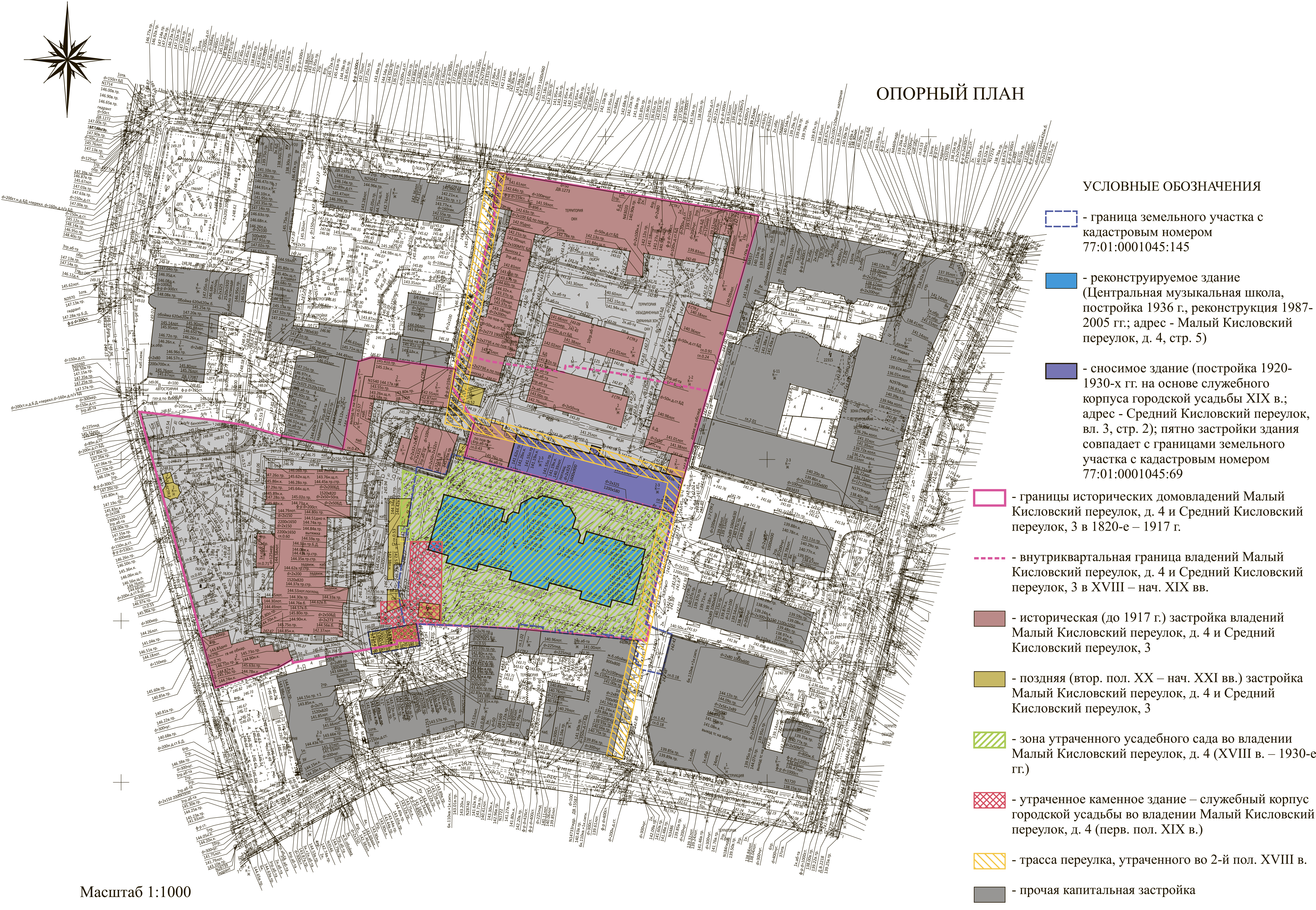

Историко-культурный опорный план исследуемой территории. Составитель О.Г. Ким

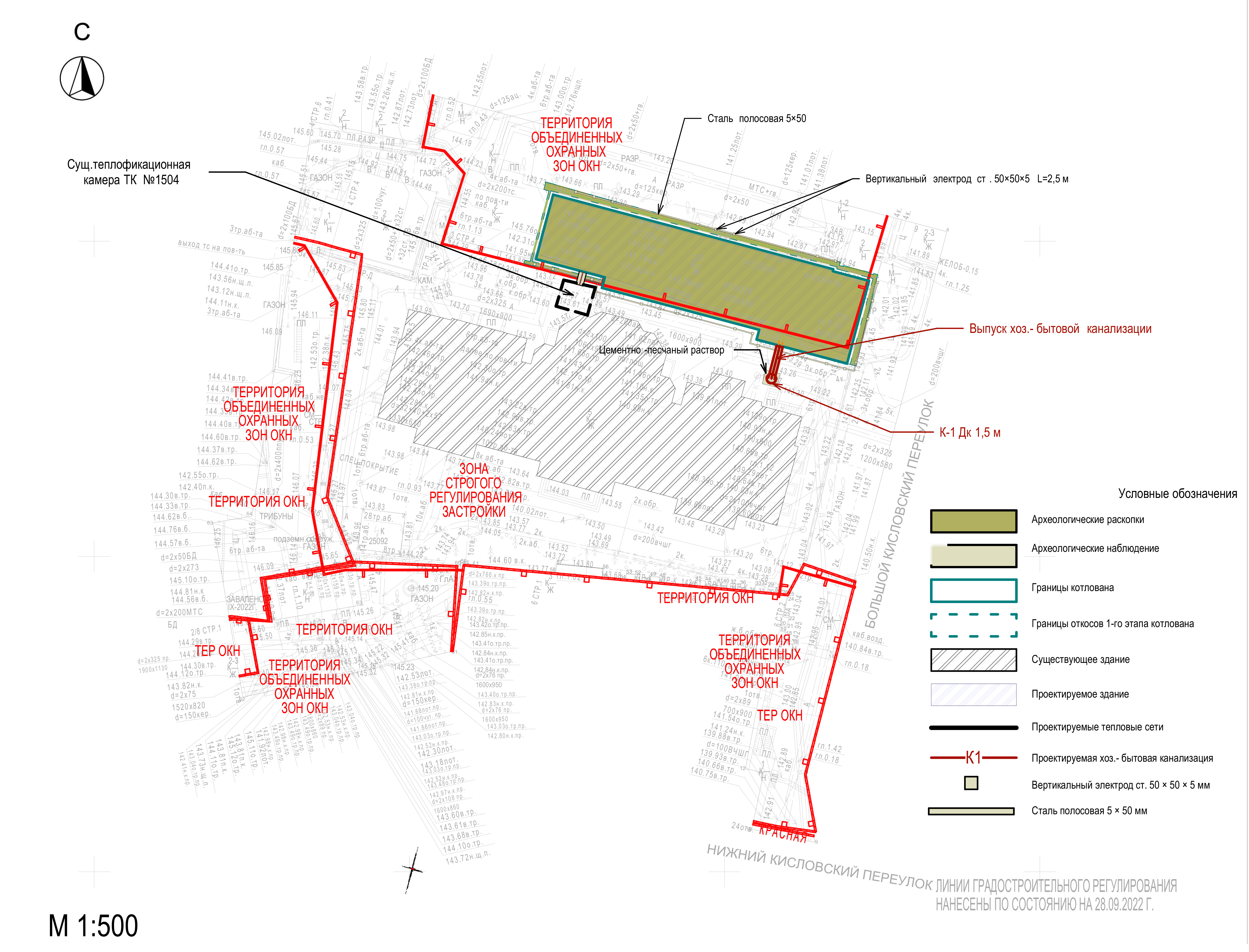

План проведения археологических работ. Составитель В.В. Моор, при участии С.Б. Григорян

Таким образом, раскопки, начатые под руководством Р.Н. Модина в марте и завершенные 22 октября 2025 г. сотрудниками отдела археологии Московской Руси ИА РАН в историческом центре г. Москвы, в Кисловской слободе Белого города, расположенной между двумя радиальными трассами – улицами Воздвиженка и Никитская, в связи с реконструкцией здания музыкальной школы Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (со сносом здания по адресу Средний Кисловский пер., вл. 3, стр. 2) по адресу Малый Кисловский пер., д. 4, стр. 5) вносят существенный вклад в сложение общей картины московских древностей. Изучение культурных слоев одной из городских слобод Москвы проясняет, как развивались территории между большими улицами, за линией обширных дворов москвичей с высоким статусом, в жилищах обычных слободчан.

Слева: зачистка погреба XVII в. В середине: разрез погреба XVII в. Справа: поверхность материка с пятнами ям XVI–XIX вв.

Помимо охранных целей, указанные работы помогут ответить на методические вопросы в археологии Москвы:

– возможно ли, не имея сведений других источников, а используя только материалы раскопок, установить особенности слободской жизни? Или они сольются с общими фоновыми характеристиками культурного слоя города, и в этом случае слой ближайшей Никитской улицы не будет отличен от слоя Кислошных переулков?

Рассматриваемая территория находится в глубине квартала, ограниченного Кисловскими переулками: Большим, Нижним, Малым и Средним. Она включает внутриквартальные участки двух исторических домовладений: Средний Кисловский пер., 3 (сносимое здание – стр. 2) и Малый Кисловский пер., 4, 6 (реконструируемое здание – Малый Кисловский пер., 4, стр. 5).

Большое пуло

Крест с изображениями Спаса Нерукотворного в средокрестии и исключительно почитавшегося в Москве святого Никиты Бесогона – в изножии

Археология Москвы тесно сплетена с данными исторической топографии. Известно, что в XV в. вдоль Волоцкой дороги (современная ул. Воздвиженка) располагались городские предместья. В XVI–XVII вв. исследованная территория входила в состав Кисловской слободы – поселения царских, а затем и патриарших кислошников, которое с 1565 г. лежало к северу от Опричного двора Ивана IV, на месте современных Нижнего и Среднего Кисловских переулков. План «инженер маиора П. Горихвостова» 1767 г. отражает ситуацию более раннего периода с характерной для слобод нарезкой дворов в восточной части квартала и с большими незастроенными участками внутри кварталов. Возможно, это остатки больших огородов Кисловской слободы. Кислошники поставляли к государеву двору различные соления и напитки (кислую капусту, моченые яблоки, соленые огурцы, квасы). Такие продукты были основой зимних заготовок и составляли значительную часть рациона населения. После ликвидации Опричного двора кислошники, по всей видимости, перешли на службу в Кремлевский Сытный дворец. В первой половине XVIII в. земли слободы начали скупать представители дворянства и купечества, формируя крупные усадебные владения. К концу столетия и возникли два владения по указанным выше адресам – Средний Кисловский пер., 3 и Малый Кисловский пер., 4, 6, просуществовавшие до начала XX в. В советское время исследуемая территория была занята Центральной музыкальной школой при Московской консерватории.

Мерная керамическая чашечка

Изразец муравленый лицевой

Изразец муравленый профилированный

Археологические раскопки проведены на площади 712 кв. м. Раскоп был расположен на месте демонтированного до начала работ здания 1917 г., построенного на фундаментах предшествующей застройки.

Кувшинчик керамический

В ходе работ было исследовано около 150 различных объектов, соответствующих разным периодам истории изучаемого района. Но самый ранний этап, относящийся к XV в, не оставил в пределах площади раскопа внятных археологических объектов.

Крест с эмалями

К периоду формирования на этом месте городской застройки и последующего бытования Кисловской слободы относятся котлованы крупных углубленных хозяйственных сооружений – погребов. К сожалению, их деревянные конструкции практически не сохранились в сухом песчаном грунте. В тех сооружениях, где все же удалось проследить конструктивные остатки, установлено, что они имели каркасно-столбовую конструкцию. К этому времени относятся и различные хозяйственные ямы. Находок довольно много. Хронологию уточняют монеты ручного чекана – свидетели денежных реформ московских правителей конца XV – первой половины XVI в. В их числе выделяется большое московское пуло.

Процесс расчистки остатков надворной печки XVIII в.

Среди предметов медной пластики привлекает внимание небольшой подвесной («тельный») крест с изображениями Спаса Нерукотворного в средокрестии и исключительно почитавшегося в Москве святого, Никиты Бесогона – в изножии.

Изображение женского «портрета» на рельефном полихромном печном изразце

Интересной находкой, обнаруженной в комплексе второй половины XVI в., является мерная керамическая чашечка объемом не более 15 мл.

Стеклянного сосуда с многоцветной росписью фрагмент

С культурными отложениями XVII в. связаны печные муравленые изразцы, миниатюрный керамический кувшинчик, нательный крест из медного сплава, декорированный цветными эмалями.

Шпулька с навершием в виде птицы. Кость

Каких-либо крупных построек для периода XVIII–XIX вв. не выявлено. Объекты этого времени представлены в основном хозяйственными ямами, некоторые из которых были забиты крупными обломками керамической посуды и печных изразцов, что может указывать на то, что они служили для мусора. Очень высока плотность этих объектов. Судя по всему, раскоп пришелся на хозяйственную часть усадьбы, в стороне от жилой застройки. Это подтверждают и остатки небольшой надворной печи, размерами 1,2 х 1,2 м, сложенной на кирпичном основании. Находки, связанные с этим периодом, дополняют стандартный набор, характерный для раскопов центральной части Москвы. Среди обильных в городе остатков изразцовых печей из рельефных полихромных с гладким выпуклым расписным медальоном печных изразцов, с изображениями, в том числе, женского «портрета». Заслуживают внимания фрагменты стеклянных сосудов с многоцветной росписью, вероятно, привезенных из западных земель Древней Руси (т.н. гутное стекло), выполнявшие в Москве функции парадной посуды. Из массы фрагментов керамики выделяются обломки чаш из поделочного камня, змеевика или стеатита, которые в последние годы привлекают все больший интерес исследователей как вероятный импорт с Ближнего Востока (Персия? Индия? Китай?). Замечательная находка связана с женским усадебным рукодельем, прядением шерсти – часть шпульки с навершием в виде птицы, искусно вырезанным из кости и украшенным циркульным орнаментом.

Кастрюльки чернолощеной керамической с прочерченной надписью в технике граффито фрагмент

Весьма необычная находка – часть крупного керамического предмета, покрытого глазурью. На поверхности, под зеленью глазури, вытеснены рельефные украшения: растительный орнамент и небольшие головки-маскароны. Функция предмета неясна – вероятно, это часть опоры, церковный светильник или литургического устройства, – тощей свечи, подставки для аналоя или креста.

Предмета керамического, покрытого зеленой глазурью фрагмент. На поверхности, под зеленой глазурью, вытеснены рельефные украшения: растительный орнамент и небольшие головки-маскароны

Представлена среди находок и эпиграфика: на фрагменте кастрюльки из чернолощеной керамики прочерчена плохо читаемая надпись в технике граффито, из двух слов.

Таким образом, полученные археологические материалы, в данный момент проходящие камеральную обработку, способны существенно дополнить представления о материальной культуре и московском быте периода XV–XIX вв.

Л.А. Беляев, С.Б. Григорян, Р.Н. Модин, Н.В. Мазуренко, О.Г. Ким,

О.Н. Глазунова, А.Н. Смирнов

Новость в СМИ:

Телеканал Культура

РАН

ТАСС

Родина

Научная Россия

Репортаж телеканала ТВЦ

.JPG)