Археологические исследования в Подмосковье: раскопки селищ Поварово 1, Поварово 2

Между поселком Поварово и деревней Лыткино городского округа Солнечногорск Московской области в рамках работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург сотрудниками Института археологии РАН открыты два средневековых селища, получившие названия Поварово 1 и Поварово 2. Они находятся на правом берегу реки Радомли и ее небольшого притока, близ железнодорожной станции Поварово-3. На картах XIX – начала XX в. населенных пунктов здесь не показано. Ранее эта территория не относилась к приоритетным для археологического изучения, поскольку основное внимание исследователей было обращено на берега рек Клязьмы и Истры в их верхнем течении. Единственный памятник, выявленный поблизости – курганный могильник Поваровка 3 (XI–XIII вв.), исследованный Г.П. Латышевой и А.К. Станюковичем.

Поварово 1. Пружина замка. Железо. XV в.

Поварово 1. Кресало. Железо. XV в.

Наиболее ранние письменные свидетельства об этих землях находим в разъезжей грамоте 1504 г., где описана граница между владениями великого князя Ивана III Васильевича и дмитровского князя Юрия Ивановича, находившихся в Горетовом и Берендеевом станах: «меж тех… сел и деревень дорогою в речку в Холохоленку, да речкою Холохолною вверх, направе земля Горетовского стану, деревни Лыткинского села… Да речкою Радомлею на низ в реку Клязьму…». Судя по по документу, берега реки Радомли с дмитровской и московской сторон в начале XVI в. были давно освоены, здесь преобладали частновладельческие поселения. Впоследствии, вероятно, в ходе укрупнения земельных владений, большинство из них исчезает, сводится в немногочисленные деревни, расположенные вблизи крупных сел.

Поварово 1. Монета 3 коп. Медь. XIX в.

Раскопки показали, что выявленные поселения с хозяйственными постройками были малодворными (в случае Поварово 1 – один двор, в Поварово 2 – три двора); возможно, в первом случае это небольшая усадьба (сельцо), во втором – деревня. При них существовали искусственные водоемы – пруды, достигающие в поперечнике 20 метров.

При раскопках на селище Поварово 1 были открыты постройка с печью-каменкой и целый ряд столбовых ям. В жилых и хозяйственных постройках найдены фрагменты горшков последней четверти XIV – первой четверти XV в., то есть эпохи правления великого князя Дмитрия Донского и его сына великого князя Василия Дмитриевича. Керамика на селище Поварово 1 однотипна: это позволяет утверждать, что памятник существовал очень недолго. В культурном слое найдены два фрагмента железных пружинных замков, что косвенно указывает на то, что жители этой деревни опасались за свое ценное имущество.

Интересно, что на месте селища XIV–XV вв. люди вновь поселились в XIX столетии: в одном из открытых объектов обнаружено большое количество стеклянных бутылок, а также четыре помадные банки, использовавшиеся женщинами во второй половине XVIII в. – XIX вв. для хранения румян. В прилегающей части селища найдены две монеты времени правления императора Николая I. Всего на памятнике раскопано 1800 м2.

Селище Поварово 2 (XIV–XVII вв.), расположенное в 2 км к северо-западу от селища Поварово 1, на правом берегу реки Радомли, по материалам Генерального межевания находится на территории дачи с. Троицкое, Лыткино тож, Горетовского стана Московского уезда. Это позволяет соотнести его с одной из многих «деревень Лыткинского села», упомянутых в грамоте 1504 г.

Поварово 2. Полтина. Серебро. Конец XIV – первая четверть XV в.

Поварово 2. Монета. Серебро. Первая четверть XV в.

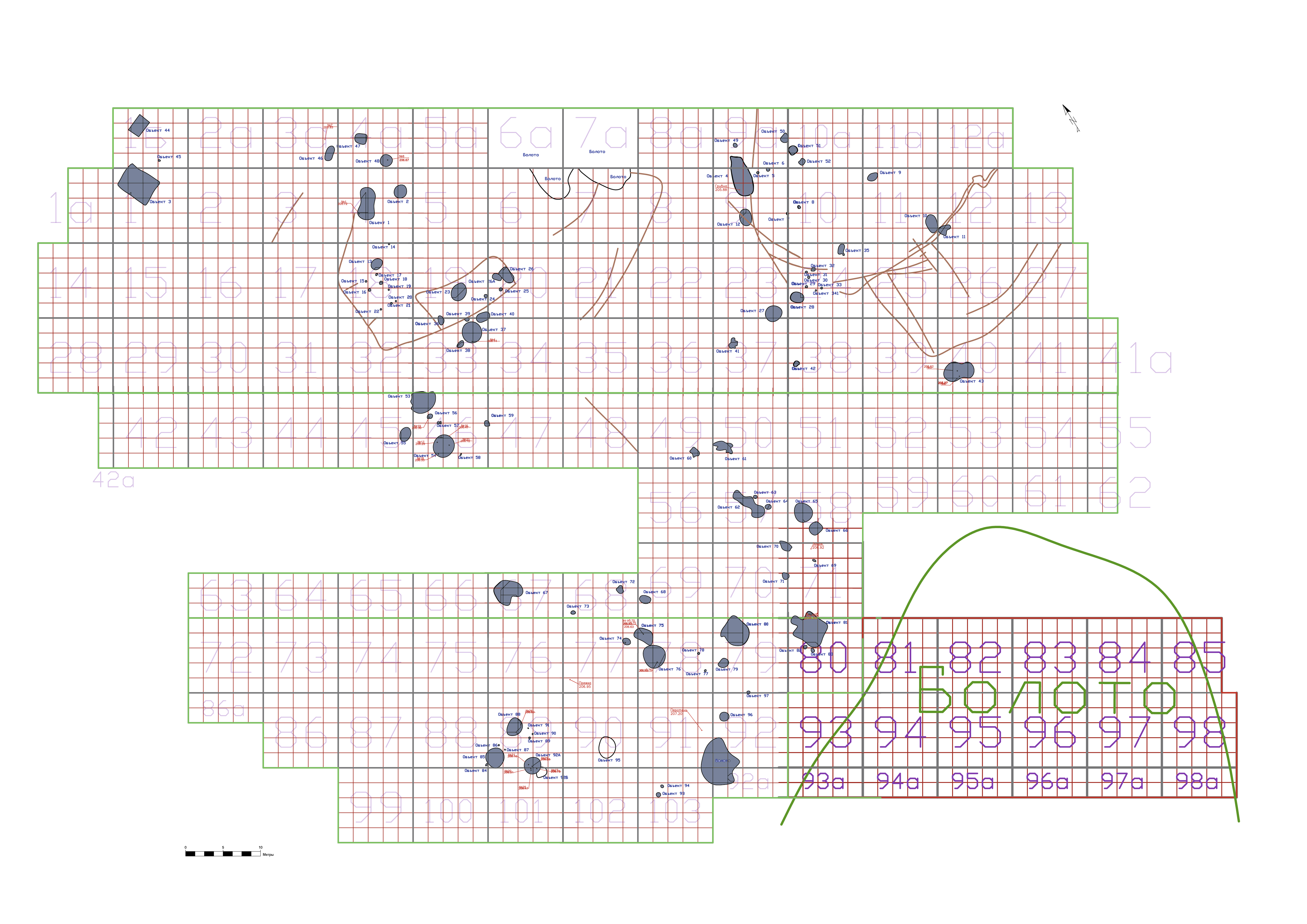

В ходе исследований на памятнике выделены три группы ям, каждая из которых являлась отдельным домом с хозяйственными постройками (двором). Постройки могли сгореть в пожаре, так как в верхней части объектов зафиксирована угольная прослойка толщиной до 5 см.

Поварово 2. Часть замка (?). Железо, меднение, медные шарики. Дата не установлена

Кроме различного рода небольших ям, выявлены частокольные канавки, прослеженные на расстояние в 10‒15 м. В большинстве случаев они идут параллельно, образуя прямоугольники шириной 5‒7 м, и не окружают постройки. Вероятно, они являются остатками оград, ограничивающих загоны для скота или обозначающих границы владений. Заметим, что термин «изгороды» постоянно упоминается в разъезжей грамоте 1504 г. Всего в ходе работ было исследовано 11600 м2.

Поварово 2. Перстень. Серебро. XV в.

Керамика дает нам возможность добавить несколько штрихов к сказанному. Её можно подразделить на четыре разновременных типа: 1) XIV в.; 2) конца XIV – первой четверти XV в. (того же типа, что и на селище Поварово 1; количественно наибольшая часть находок); 3) второй четверти – второй половины XV в.; 4) конца XVI в. (фрагменты качественных чернолощеных кувшинов). Это позволяет отнести селище Поварово 2 к деревням «на подсеках»: после того как через несколько лет крестьяне вырабатывали ресурсы окрестных земель, они забрасывали деревню, а через 20 или больше лет возвращались обратно.

Фрагмент чернолощеного кувшина. XVI в.

Однако это была не самая обычная деревня: в культурном слое селища Поварово 2 найдены весьма дорогие вещи: полтина (половина гривны весом 86 г) из высокопробного серебра, три перстня, один из которых серебряный с гравированным орнаментом, редкая серебряная монета можайского князя Андрея Дмитриевича (умер в 1432 г.), третьего сына великого князя Дмитрия Донского. Эти предметы показывают, что среди местных жителей были весьма состоятельные люди. Находок могло быть и больше, но, к сожалению, территория селища и его окрестности до начала археологических исследований подвергались разграблению так называемыми «любителями металлопоиска».

Часть горшка. XVI в.

На карте 1839 г. на месте, где расположено селище Поварово 2, обозначен дом лесника. При раскопках в одной из ям археологи нашли фрагменты глазурованной коричневой керамики с рельефным орнаментом, датированной XIX в. Таким образом картографический материал нашел материальное подтверждение в результатах археологических раскопок.

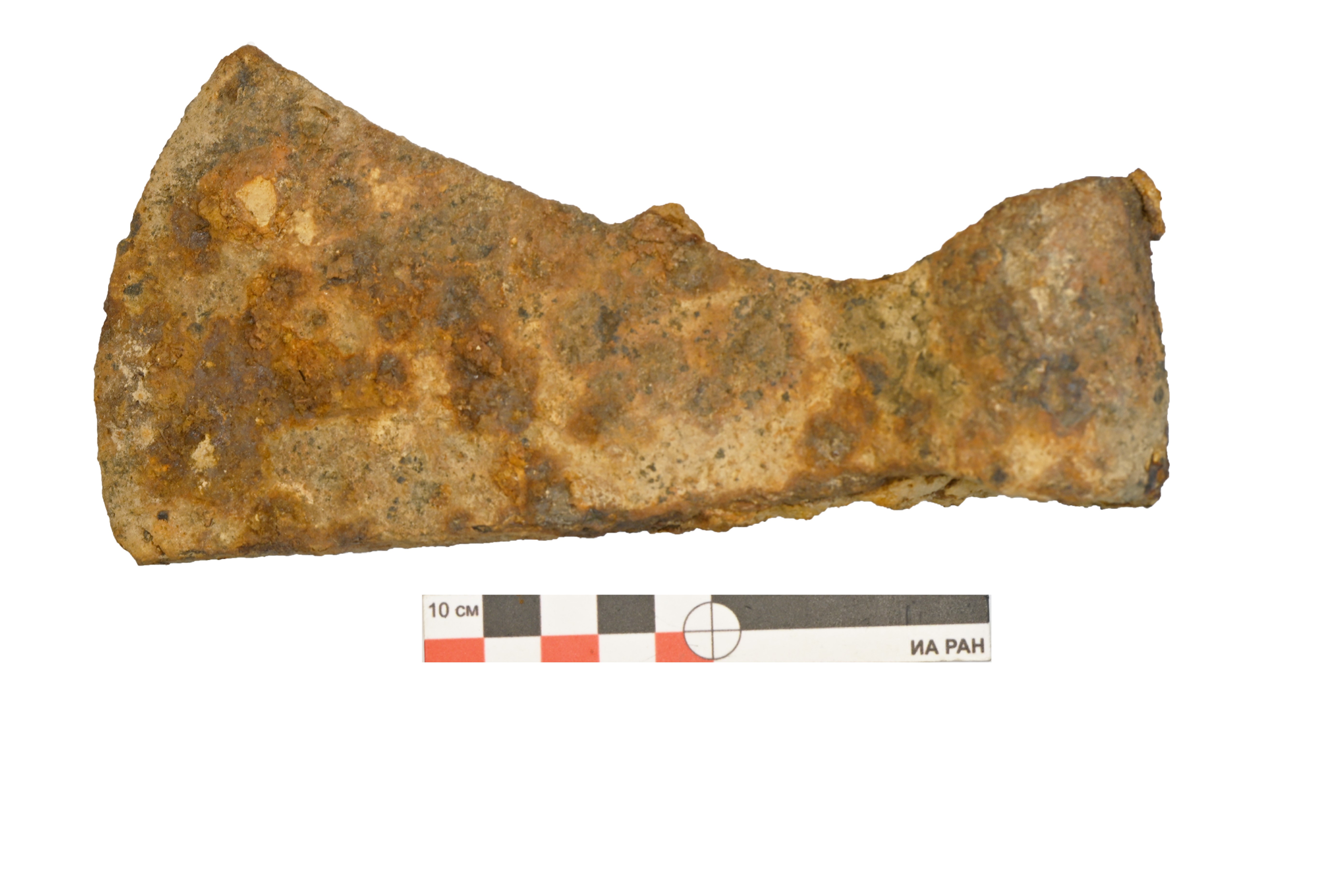

Топор. XIV–XV вв.

Поварово 2. План селища с ямами и канавками

Селища Поварово 1 и Поварово 2 на военно-топографической карте Московской губ., 1839 г.

Работы 2025 г. значительно расширили наши представления об освоении в XIV–XVI вв. современного северного Подмосковья, ранее слабо исследованного в археологическом отношении, о хозяйственном использовании этих территорий и топографии малодворной русской средневековой деревни.

Б.Е. Янишевский, Ю.В. Плеханов, А.В. Дедук