Село Кибол

Село Кибол находится в 2,5 км к западу от Суздаля, на выразительном возвышении левого берега р. Каменки, в ее излучине. Впервые село упоминается в 1530 г. в жалованной грамоте великого князя Василия Ивановича суздальскому епископу Геннадию. В дальнейшем оно фигурирует в двух документах из архива Спасо-Ефимьева монастыря 1556 г.: правой грамоте по тяжбе о луге Круглом, и правой, и разъезжей на землю спасского с. Омуцкого, бывшую в споре с ямщиками Целагинского яма. В грамотах, в числе послухов, названы в «селе Кибаль» священник Иван, староста Сидор Остафьев, Нечай Матвеев и «владычни крестияне» Микула Степанов и Кондратий Петряев. В 1570 г. «по валовую межу владычня Кибола» проводятся границы владений Спасо-Ефимьего монастыря «вверх по реке по Каменке», среди прочих владычных вотчин Кибол упоминается в царских жалованных грамотах 1578 и 1605 гг. По переписной книге 1628–1630 гг. в селе стояла церковь, посвященная Николаю Чудотворцу, было 57 дворов (один церковный), располагалась мельница. Из двух существующих сейчас в селе церквей, одна – Никольская (теплая), построена в 1750 г., а вторая –двухсветная летняя 1803 г. постройки, имеет посвящение св. великомученикам Флору и Лавру. На картах Генерального межевания планировка Кибола уже близка к современной: основная улица вытянута с запада на восток, и продолжается полевыми дорогами в с. Янево и Вишенки.

Впервые археологические исследования в районе с. Кибол были проведены В.П. Глазовым, которым на правом берегу р. Каменки было открыто четыре поселения, датируемые РЖВ, вторая половина I тыс. н.э. и XI–XIII вв. Впоследствии эти памятники были обследованы А.Е. Леонтьевым, на одном из них (Кибол 1) В.А. Лапшиным был заложен небольшой раскоп. В результате в археологической литературе окрестности с. Кибол стали известны как центр мерянского расселения в Суздальском Ополье.

Кибол (селище Кибол 5).

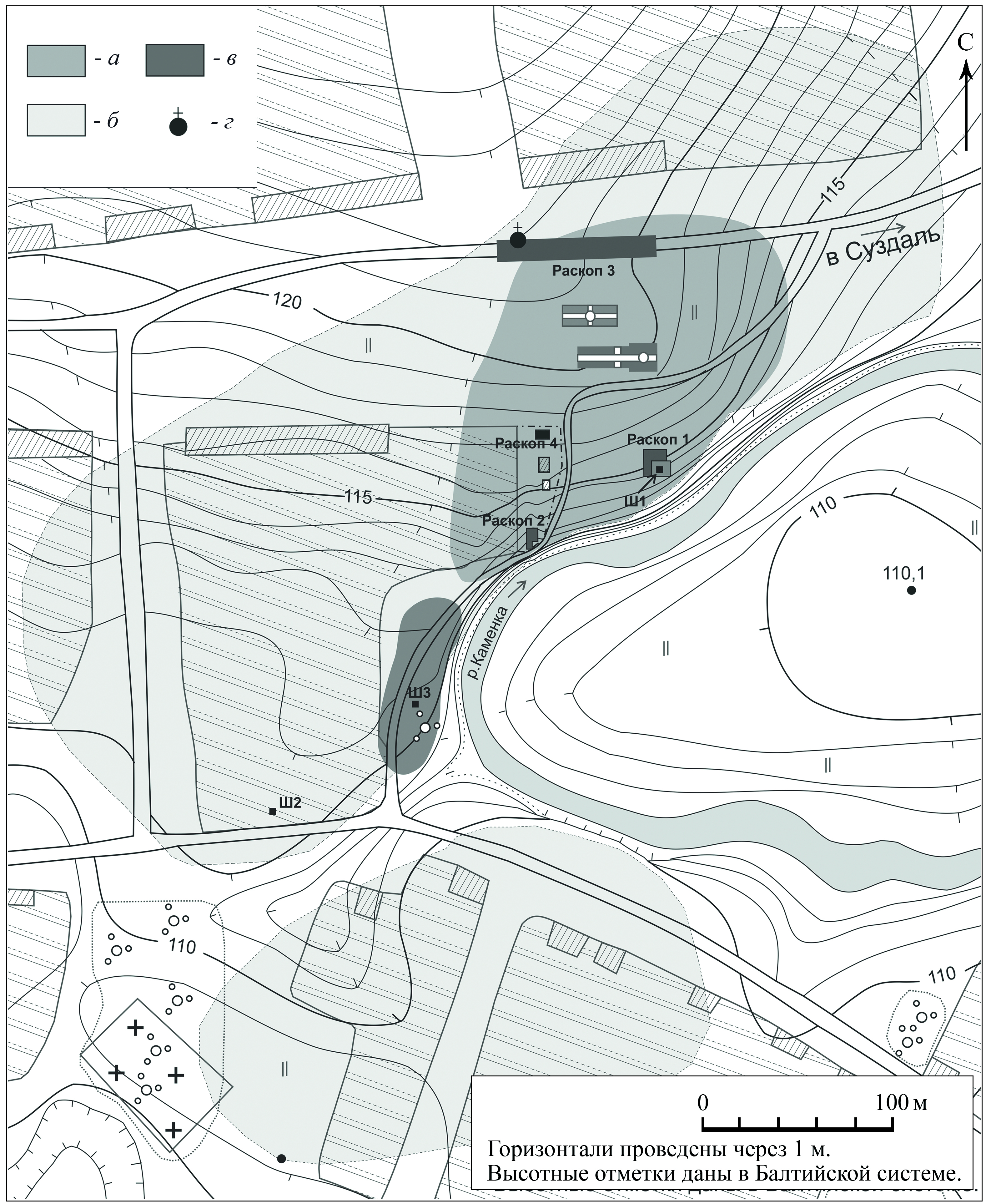

План селища с обозначением мест расположения раскопов и шурфов

(а – площадь распространения культурного слоя конца X – начала XII вв., б – площадь распространения культурного слоя – XII–XVI вв., в – вероятная площадь распространения культурного слоя 2-я пол. – конца I тыс н.э., г – место находки погребений XV–XVI вв.)

Территория села была впервые обследована в 2002 г., сбор подъемного материала производился по пяти выделенным участкам, для определения мощности и характера культурных напластований было заложено 3 шурфа, общей площадью 9 кв. м. Слой средневекового и раннего нового времени простирается вдоль берега Каменки широкой полосой (120–190 м), охватывая его излучину на протяжении более 700 м. Зона распространения культурного слоя занимает большую часть территории современного села, тяготеет к краевой части берега реки и выраженному возвышению, на котором расположены обе сельские церкви, спускаясь по его юго-западному и восточному склонам. Южная часть селища отделена от основной территории памятника небольшим оврагом, располагается на участке невысокой надпойменной террасы, слабо понижающейся к югу и востоку. Общая площадь средневекового поселения (получившего обозначение Кибол 5), составляет более 11,5 га. В двух шурфах были выявлены стратифицированные напластования конца I тыс. н.э. – XV в. и остатки средневековой застройки. Мощность культурного слоя, вне пределов материковых углублений, составила от 0,5 до 0,8 м. Всего в процессе сборов было найдено 657 фрагментов керамики и 12 находок, относящихся к средневековью и раннему новому времени.

Результаты разведочных работ в с. Кибол были опубликованы, став основой (наряду с материалами ряда поселений ближайшей округи Суздаля) для формирования представлений о селищах, расположенных под застройкой современных сел, как памятниках, занимающих центральное положение в структуре средневекового расселения Ополья.

Хорошая сохранность слоя, высокая плотность средневековой застройки, выявленная в двух шурфах в прибрежной части памятника, стала главной причиной выбора селища для проведения стационарных исследований. Эти работы стали первым опытом археологического изучения исторических сел Ополья. За последние полтора десятилетия на территории села было заложено 4 раскопа, получившие сквозную нумерацию.

Кибол (селище Кибол 5). Вид на раскоп 1 с юго-востока

Раскоп 1 располагался на краю берегового возвышения, в 60 м южнее церкви Флора и Лавра. За два года работ (2005, 2007) его площадь составила 184 кв. м, были исследованы котлованы 4 крупных подполий (подпрямоугольные в плане ямы, площадью 16–22 кв. м и глубиной до 2,2 м), остатки 14 сооружений меньших размеров, развалы четырех глинобитных печей. Общая площадь углубленных частей построек составляла около 125 кв. м, глубина их колебалась от 0,7 до 2,2 м от уровня дневной поверхности.

В раскопе 2 (48 кв. м), заложенном на юго-западном склоне берегового возвышения, слой был частично разрушен при функционировании грунтовой дороги, выявлено 16 материковых ям, которые по своим размерам, форме и характеру заполнения могут быть отнесены к числу остатков небольших построек или следов хозяйственной деятельности за пределами жилой зоны застройки. Состав керамических комплексов в заполнении серии ям южной части раскопа (сочетание лепной и раннекруговой керамики), позволяет датировать их временем не позднее второй половины X – XI в.

В раскопе 4 (56 кв. м), расположенном в центре села, на красной линии улицы, в 70–80 м к северу от берега реки, средневековая застройка не выявлена, а наличие трех частокольных канавок, позволяет предполагать, что здесь изучен участок межусадебного пространства. Материал XI–XV вв. представлен отдельными яркими предметами и сравнительно небольшим количеством керамики, а основной массив находок связан с существованием села в XVII–XIX вв.

Наиболее масштабные работы проводились в северо-восточной части средневекового поселения в 2013 г., при строительстве автомобильной дороги. Наблюдения, планомерные раскопки и доследования на нарушенных строительной техникой участках, охватили площадь более 3,5 тыс. кв. м. Раскоп 3 (732 кв. м) был заложен в 22–26 м к северу от здания Никольской церкви, полосой шириной 12 м и протяженностью 61 м, впоследствии с запада к нему примкнул участок размерами 20 х 12–13,4 м (261,22 кв. м), в пределах которого была доследована территория прицерковного кладбища Нового времени, частично разрушенного в ходе строительных работ. Всего было изучено около 340 различных материковых ям и 32 погребения.

Кибол (селище Кибол 5). А – вид на раскоп 3 с юго-запада

В итоге, в 4-х раскопах, на участках доследований и шурфовкой на территории села раскопано 1287 кв. м культурного слоя памятника, что позволяет считать Кибол (селище Кибол 5) одним из наиболее исследованных средневековых поселений Ополья.

В процессе стационарных исследований было собрано 1694 находки и более 68 тыс. обломков керамики в основном относящиеся к Cредневековью и раннему Новому времени. Только в раскопе 4 материалы XVII–XIX вв. составляют более 80 % от общего количества вещей и керамики, а в остальных случаях этот показатель колеблется от 14% (раскоп 1) до 22% (раскоп 2).

Большая часть собранной коллекции происходит из раскопа 1: 71,3% всех вещей и более 78,2 % керамического материала (1209 и более 53400 соответственно), что говорит о чрезвычайно высокой насыщенности культурного слоя в прибрежной части памятника. В среднем здесь на 1 кв. м вне пределов сооружений приходится около 300 фрагментов керамики.

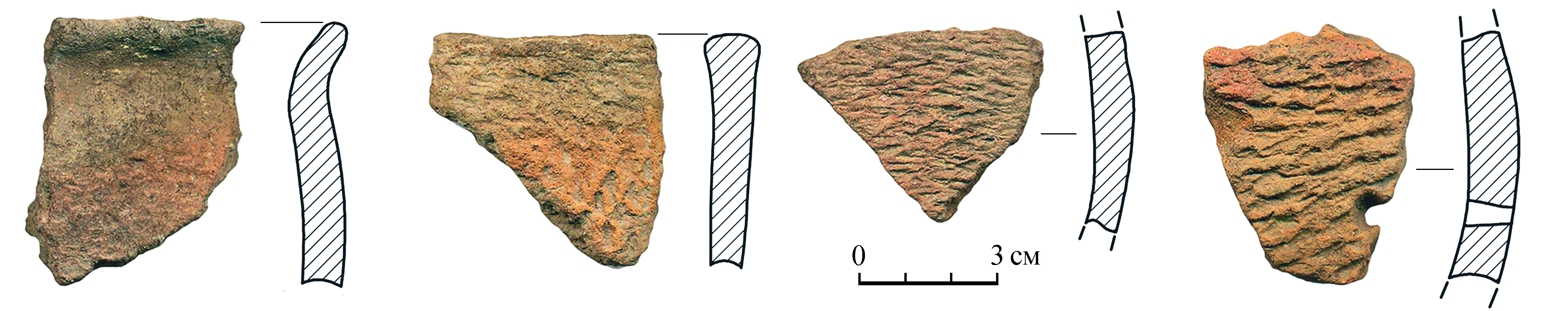

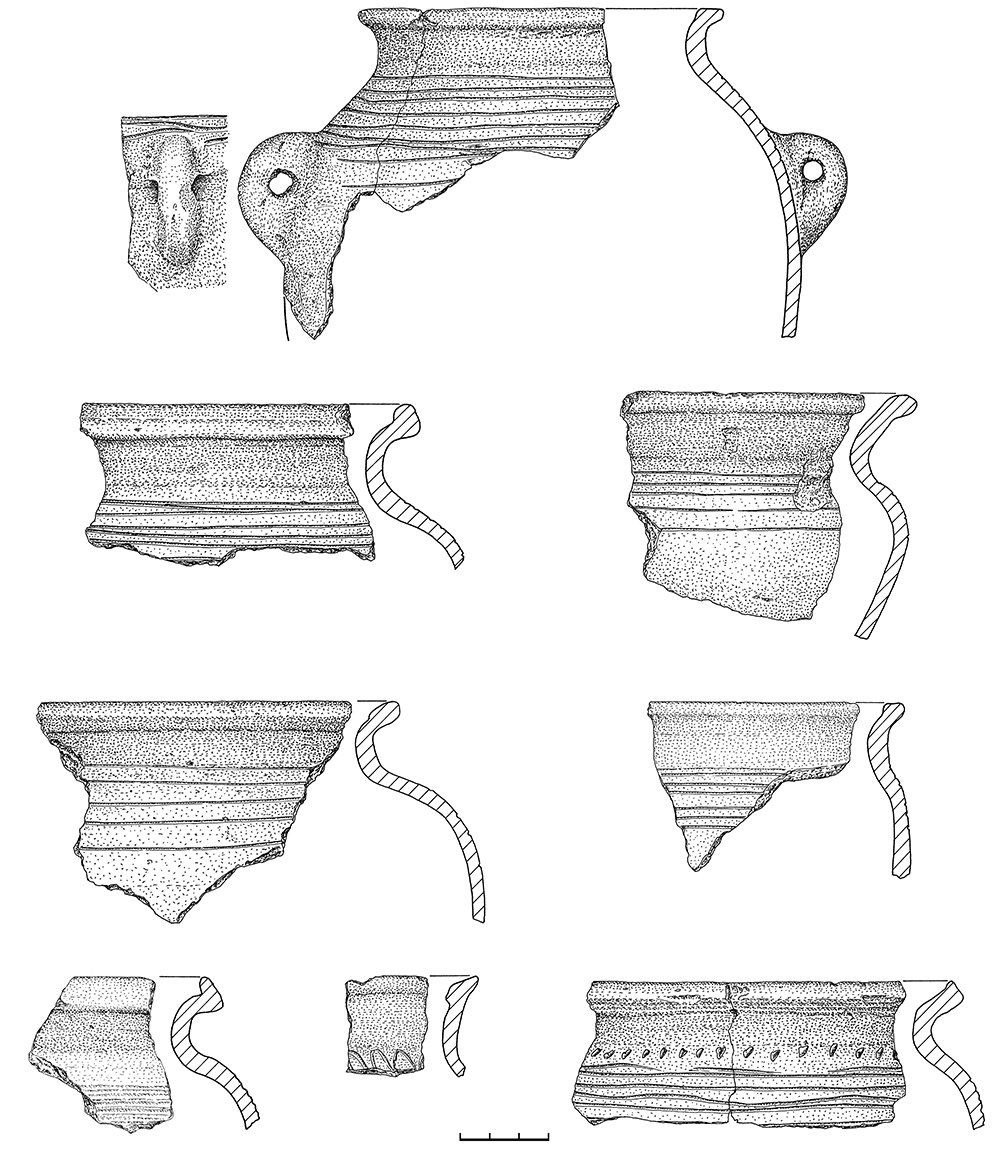

Кибол (селище Кибол 5). Лепная и раннекруговая керамика

Древнейшие следы освоения территории села документированы находками текстильной керамики. В переотложенном виде она встречена в раскопах 1, 2, 3 и в шурфе 3. Всего было найдено около 90 фрагментов, но распространены эти находки на довольно большой территории, протянувшейся вдоль Каменки примерно на 200 м, и почти на 120 м от берега (раскоп 3). Вероятно, культурный слой памятника, датировка которого может быть определена в самых общих чертах (финальная бронза – ранний железный век), мог занимать значительную часть берегового возвышения, на котором сейчас стоят церкви. Ориентировочно площадь распространения текстильной керамики можно определить в 1,5–2 га.

Находки 2-й пол. 1 тыс. н. э., которые можно связать с комплексом синхронных памятников, известных в ближайших окрестностях Кибола, выявлены только в одной точке на территории села. В шурфе 3 в 2002 г., перекрытый слоем древнерусского времени, был открыт горизонт, насыщенный лепной керамикой с венчиками раструбовидной формы, с заглаженной, иногда подлощеной, поверхностью. Вместе с лепной керамикой в слое была найдена трапециевидная привеска. Подобная керамика описана В.А. Лапшиным на селище Кибол 1, происходит из комплексов раскопа 2006 г. на Киболе 7 и слоя, подстилающего напластования древнерусского времени в с. Глебовское.

Несмотря на выразительный характер материала, собранного в шурфе 3, ни в одном из раскопов древности второй половины I тыс. н.э. больше выявлены не были. Вероятно, раннесредневековое поселение располагалось у подножия склона коренного берега, на надпойменной террасе, было ориентировано на приустьевую часть небольшого оврага, отделяющего южную часть средневекового поселения от основной территории селища.

Кибол (селище Кибол 5). Лепная и раннекруговая керамика

Возникновение древнерусского поселения в Киболе уверенно можно датировать не позднее начала XI в. или несколько более ранним периодом. Материалы рубежа I и II тыс. н. э. представлены комплексами с древнерусской лепной и раннекруговой керамикой в раскопах 1, 2, 3, где исследована серия материковых ям этого времени. Наиболее выразительные из них, с полными керамическими формами и представительными наборами находок, происходят из раскопа 3, где сооружения рубежа тысячелетий менее всего нарушены позднейшим строительством. Лепная и раннекруговая керамика была найдена в сборах вокруг церквей (к востоку, югу и юго-западу от них), и не была встречена в южной, низинной части селища. Всего из раскопов, шурфов и сборов происходит около 5800 фрагментов лепной и более 500 обломков раннекруговой керамики.

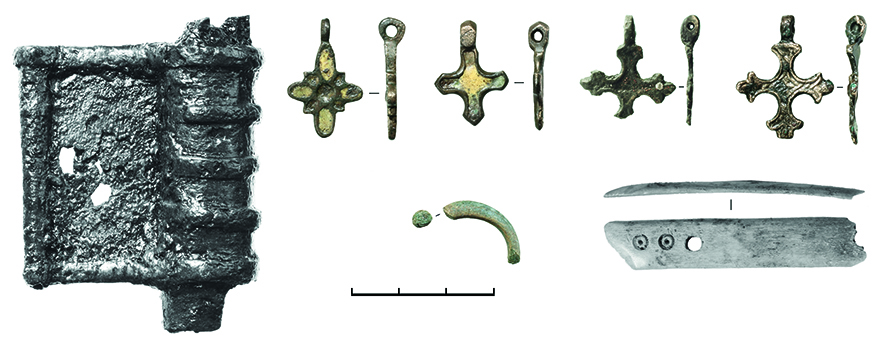

Кибол (селище Кибол 5). Находки кон. X – нач. XII в.

Среди вещей – хроноиндикатров раннего этапа существования памятника – около 150 предметов: ножи с клиновидным сечением лезвия, ключи типа А, изделия из кости (кочедыки, проколки, острия, медвежий клык с отверстием), бусы лимоновидные, серебростеклянные, зонные. Изделия из цветных металлов представлены ременными накладками, завязанными широкосрединными перстнями, и пластинчатым со сферическим щитком, украшенным рельефным равноконечным крестом с расширяющимися концами, крестопрорезными бубенчиками, лировидной пряжкой, амулетом-топориком, особо стоит отметить находку в раскопе 4 обломков креста с грубым Распятием. Общие размеры древнерусского селища на раннем этапе его существования можно оценить примерно в 3–3,5 га.

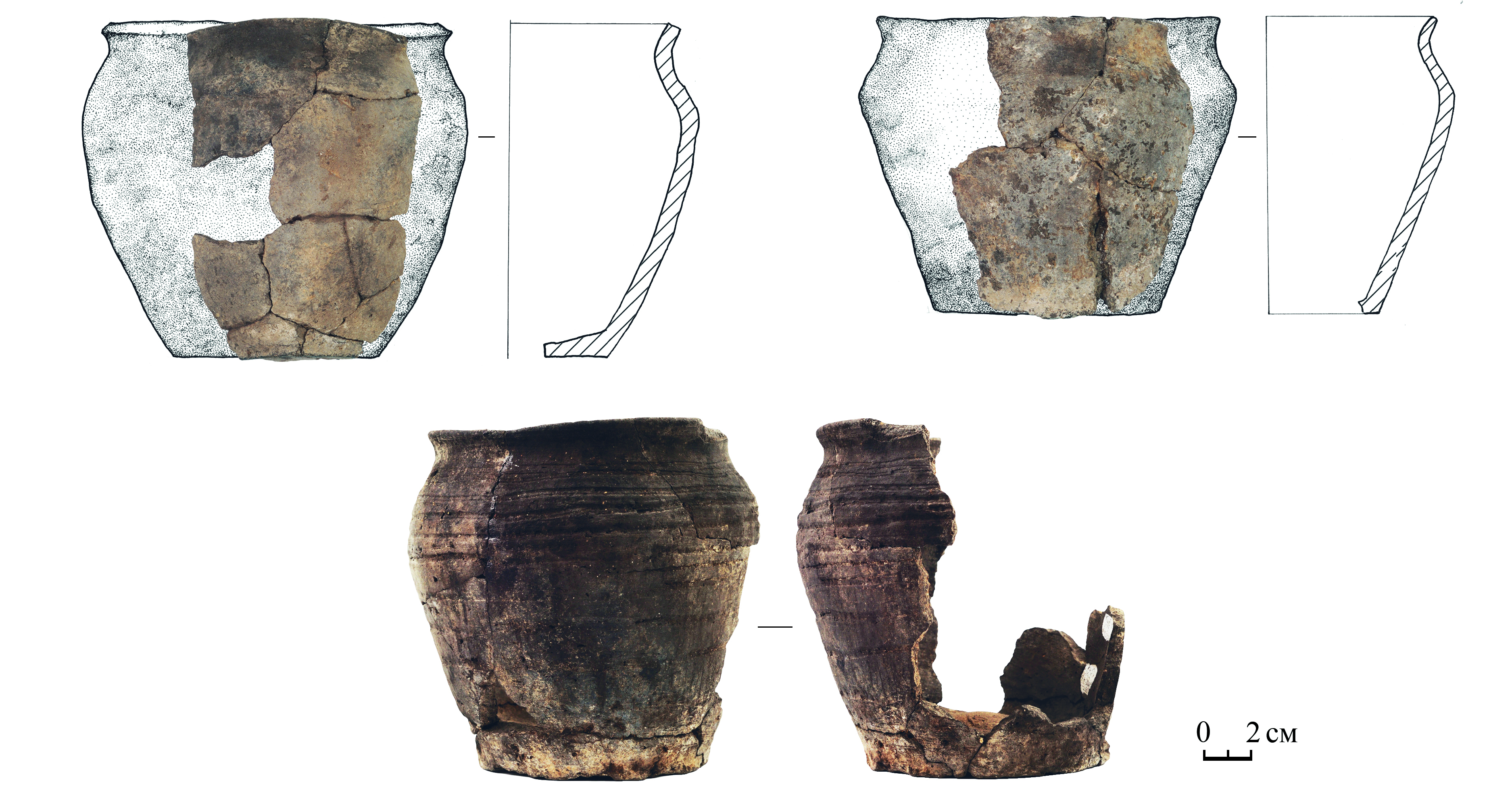

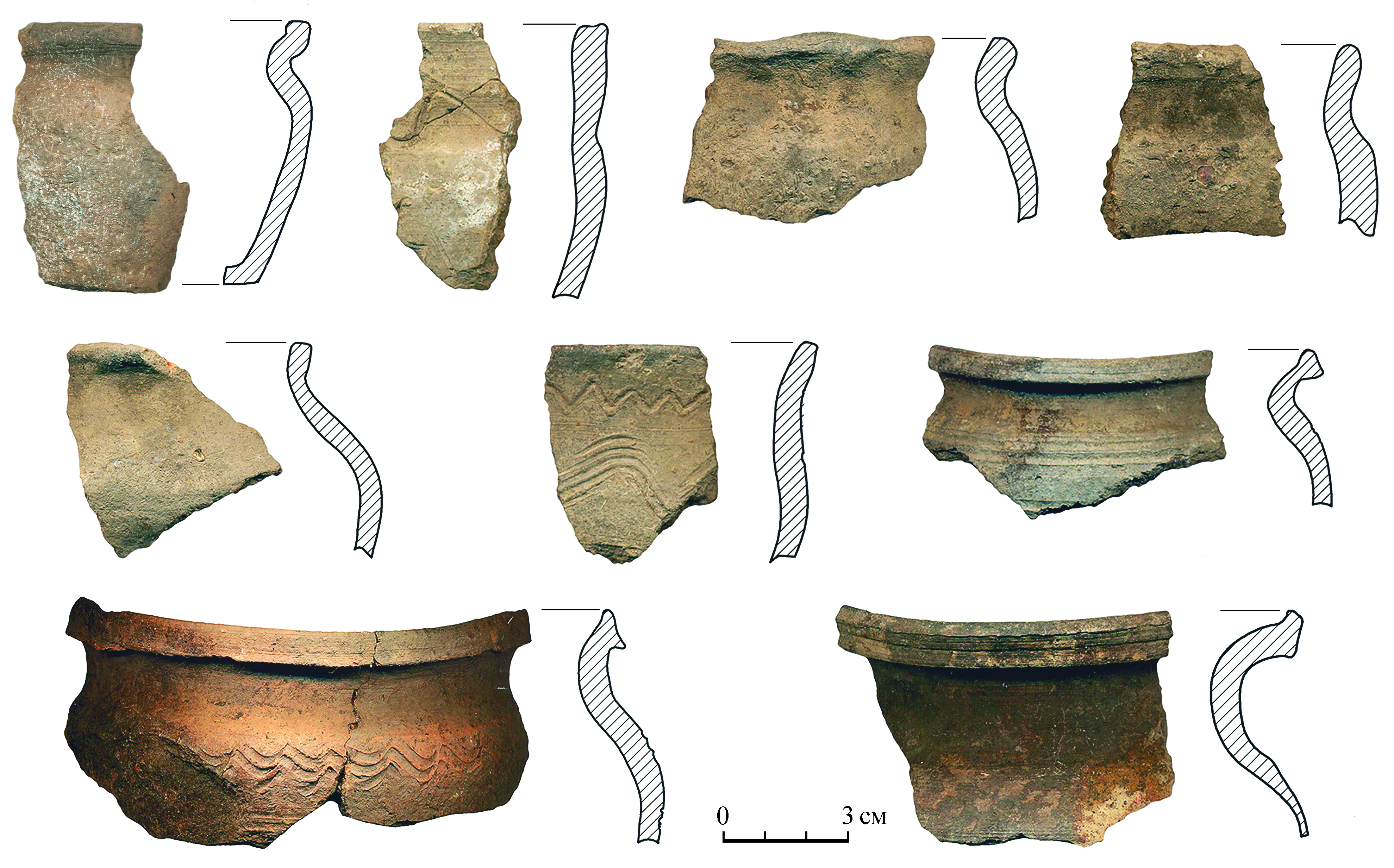

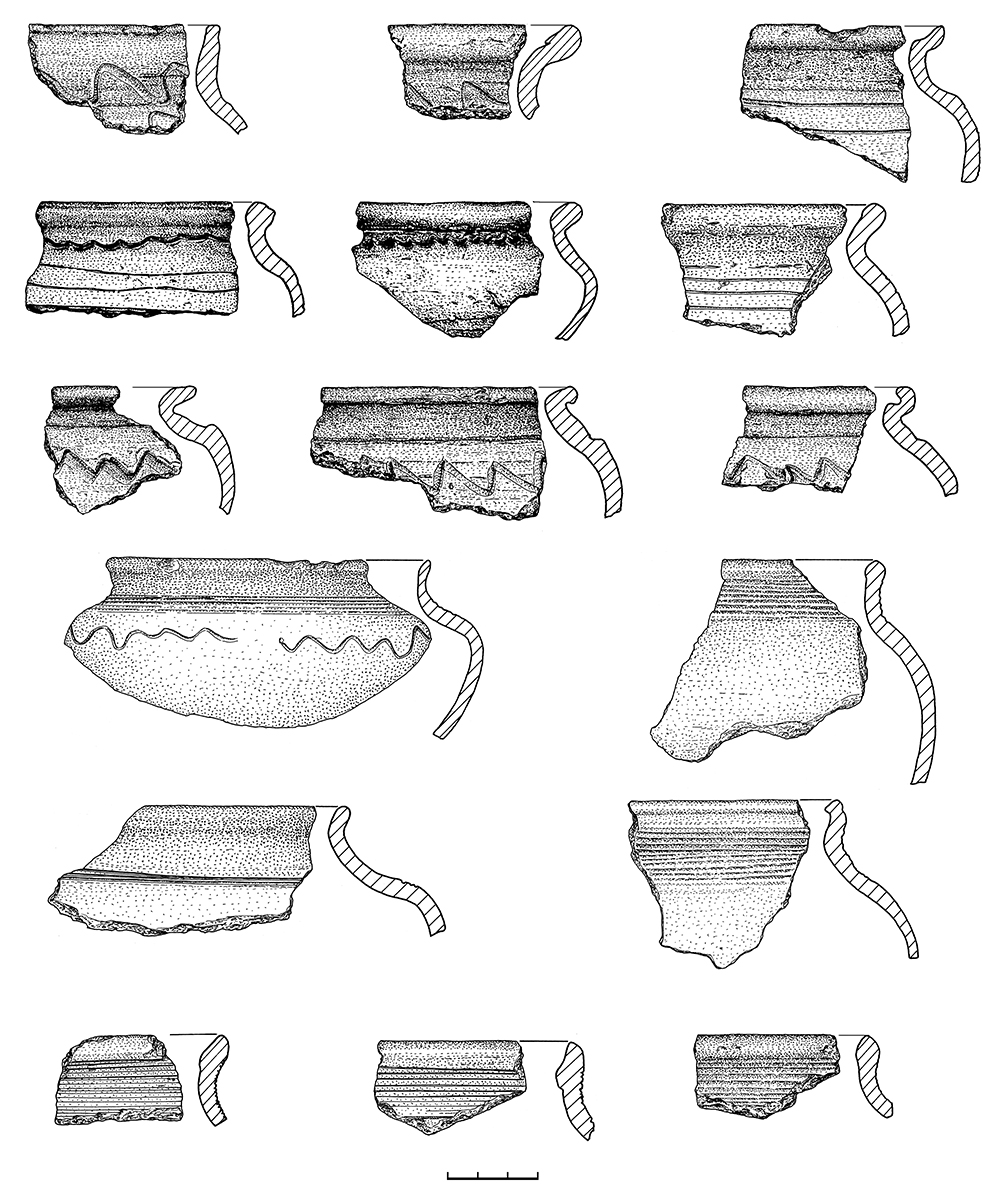

Кибол (селище Кибол 5). Керамика XII–XIII вв.

Наиболее многочисленны на территории села материалы XII–XIII вв., которые составляют около 60% всех определимых находок в раскопах и сборах. Это очень внушительная керамическая серия, представленная около 8,2 тыс. венчиков наиболее распространенных типов древнерусской круговой керамики в Ополье (типы V–X по В.А. Лапшину). Этой керамики мало только в южной, заовражной части памятника, где преобладает материал XIV–XVI вв. Общие размеры поселения XII–XIII вв. составляют не менее 10 га.

Кибол (селище Кибол 5). Находки 2-я пол. XII–XV в.

Среди находок XII–XIII вв. шиферные пряслица, стеклянные браслеты, ключи типов Б и В, калачевидные и длинные овальные кресала, костяные двусторонние гребни, два псалия, украшенные инкрустацией (т.н. «крылатый» и стержневидный), «чеснок», предназначенный для борьбы с конницей. Сравнительно немногочисленные изделия из цветного металла представлены ложновитыми перстнями, перстнеобразными височными кольцами.

Кибол (селище Кибол 5). Керамика XIV–XVI вв.

Керамика XIV–XVI вв. численно уступает древнерусской, всего собрано около 3600 венчиков, 580 обломков краснолощеных сосудов. В числе вещей – хроноиндикаторов позднего Средневековья и раннего Нового времени – короткие овальные кресала, ключи типа В-2, замок типа Г, ножи с пластинчатыми рукоятями. Вещи из цветного металла представлены обломком серьги с фигурной лопастью, бубенчиком с щелевидной прорезью и рельефным валиком, перстнем со щитком ромбической формы и стеклянным – бирюзового цвета, тремя крестами-тельниками. Один из них равноконечный, украшен желтой эмалью, два других с ромбовидным средокрестием и криновидным завершением лопастей. Для характеристики памятника значимой представляется находка в раскопе 1, в котловане крупной постройки, пары доспешных пластин и набора из трех железных накладок и поясного наконечника, образующих собой, по-видимому, фрагмент одного поясного набора.

Кибол (селище Кибол 5). Находки 2-я пол. XII–XV в.

Материалов позднего Средневековья почти не было найдено к востоку и северу от церквей, что отражает, вероятно, некоторые изменения в планировке села в период после монгольского нашествия. По-прежнему был плотно освоен прибрежный участок территории села, как минимум два крупных котлована подполий из четырех, исследованных в раскопе 1, содержат выразительные комплексы XIV – первой половины XV в.

Важным для понимания топографии села времени его первого упоминания в письменных источниках является открытие в 2013 г. при доследовании участка, нарушенного при строительстве дороги, девяти погребений, не связанных, по-видимому, с кладбищем у церквей второй половины XVIII – XIX в. Небольшая (менее 0,4 м) глубина захоронений, высокая плотность их размещения, позволяет предположить, что был найден участок раннего сельского кладбища, существовавшего задолго до возведения каменных церквей.

Территория, на которой распространяется слой XIV–XVI столетий, несколько меньше, чем в предшествующий период, застройка села сдвигается к западу и ниже по рельефу, культурный слой селища распространяется на юг, занимая участок низкой надпойменной террасы за оврагом. Общая площадь поселения этого времени оценивается как 9–9,5 га.

Таким образом, поселение на территории с. Кибол демонстрирует высокую стабильность в пространственной организации в течение всего Средневековья и раннего Нового времени. На протяжении около 500 лет наиболее плотно освоенным оставалась территория берегового возвышения в северо-восточной части излучины левого берега Каменки, к которому приурочено поселение. Постепенно увеличивая зону освоения на юг – юго-запад, поселение достигло наибольших размеров во второй половине XII – XIII в. Расширение к югу на невысокую террасу сопровождалось некоторым сокращением площади застройки в северо-восточной части памятника. Возможно, это стало причиной смещения сакральной зоны села, что выразилось в перемещении церковного места ближе к берегу реки, где впоследствии были возведены каменные церкви.

Состав находок, собранных на селище, отражает, в первую очередь, реалии повседневности сельского населения Суздальского Ополья. Тем не менее, в числе находок присутствует несколько предметов, бытование которых связано с воинской элитой невысокого ранга. В их числе «крылатый» псалий, украшенный инкрустацией, панцирные пластины, ременные накладки, в том числе часть наборного пояса. Открытые на памятнике сооружения с обширными подполами, следами деревянной опалубки их стен, свидетельствуют о капитальном характере строительства на селищах Ополья, ориентированного на возведение больших долговременных построек. Это возможно лишь в условиях высокой стабильности размещения поселений и сельскохозяйственных угодий и наличия необходимых материальных ресурсов.

Дополнительные материалы:

Археологические достопримечательности. Село Кибол под Суздалем