Село Туртино

Село Туртино располагается на правом берегу небольшой речки Бакалейки (Покаляйки), правого притока р. Каменки, в 10 км к юго-западу от окраины города.

Впервые «село Туртанское» упоминается в 1530 г. в жалованной грамоте великого князя Василия Ивановича суздальскому владыке Геннадию. Позже, «владычне» Туртино фигурирует в правой грамоте по тяжбе о луге Круглом 1556 г. из архива Спасо-Ефимьего монастыря. В документе из старожильцев села названы «поп Семен да староста Некрас… Пахотин да Тимоня да Наум Денгины дети». Права суздальских епископов на владение селом подтверждены в царских жалованных (подтвердительных) грамотах 1578 и 1605 гг. «Староста да тридцать восемь человек крестьян суздальского владыки села Туртинского» в мае 1585 г. значатся в числе 279 свидетелей в пользу Спасо-Ефимьего монастыря в споре между крестьянами спасского села Мордыш и дворцового села Борисовского.

По переписной книге 1628–30 гг. в Туртино было 40 дворов (три церковных) и Борисоглебская церковь с приделом Сретенья. Вероятно, позднейшее церковное строительство производилось на месте расположения храма, упомянутого в переписной книге первой трети XVII в. На плане Генерального межевания дорога, ведущая из Суздаля в с. Тарбаево через Туркино (Туртино), проходит примерно в 100 м. севернее двух (!) церквей, пересекая долину реки. Эта трасса дороги хорошо известна, она сохранялась как действующая еще в середине XX в. Остатки старой дороги читаются на современном плане села, заканчиваясь разрушенным мостом.

А – общий вид на территорию селища с юга.

Б – план селища.

В – находки: 1 – двусторонний гребень – плотный рог, 2 – пуговица (цветной металл), 3 – пуговица на распашке

В настоящее время в селе располагается каменная пятиглавая двухэтажная церковь, построенная в 1820 г. На верхнем этаже церкви располагается главный престол Иоанна Богослова, на нижнем – Живоначального источника Пресвятой Богородицы.

Средневековое селище размерами около 14,5 га, занимающее большую часть территории современного села, было открыто в 2008 г. При первом обследовании были проведены сборы подъемного материала, определена датировка (XII–XVI вв.) и зафиксированы границы распространения культурного слоя. В 2019 г. в селе была заложена серия шурфов с целью получения данных о характере, мощности и датировке слоя в разных частях памятника, собрана керамика на распахиваемых огородах.

Территория селища тяготеет к склону возвышенного участка правобережья речки Бакалейки и протянулась вдоль него более чем на 600 м. Максимальная ширина зоны распространения культурного слоя составляет около 270 м в северной части селища, постепенно сужается к югу. Здесь, на выраженном возвышении (небольшом холме), ограниченным долиной реки и запаханным суходольным оврагом, стоит сельская церковь.

В результате разведочных работ 2008 и 2019 гг. на селище была собрана коллекция керамики, состоящая из 1095 фрагментов, относящихся к средневековью и раннему Новому времени, найдено 23 средневековых предмета. В результате шурфовки 2019 г. было получено еще 1532 фрагмента. Керамика XVII–XIX вв. в материалах из шурфов представлена сравнительно небольшим количеством – всего 136 обломками. Свидетельств освоения территории села в древности и раннем Средневековье обнаружено не было.

Средневековый культурный слой в с. Туртино имеет хорошую сохранность, значительные участки его распространения не заняты современной застройкой. Он был изучен в 6-ти шурфах, заложенных на территории памятника. Наибольшей мощности (до 0,7 м шурф 1) слой достигал в юго-западной части селища: на западном – юго-западном склонах холма, на плоской вершине которого возведено здание церкви. Здесь же была зафиксирована наибольшая концентрация подъемного материала при первом обследовании села в 2008 г., а в 2019 г.– на единственном распаханном огороде площадью менее 3 тыс. кв. м собрано 267 фрагментов средневековых сосудов и 6 находок, лежащих на пашне. В северной части села количество находок снижается несмотря на то, что зона распространения подъемного материала здесь наиболее обширна. По-видимому, это распределение отражает различия в характере использования территории поселения, в том числе и разную плотность застройки.

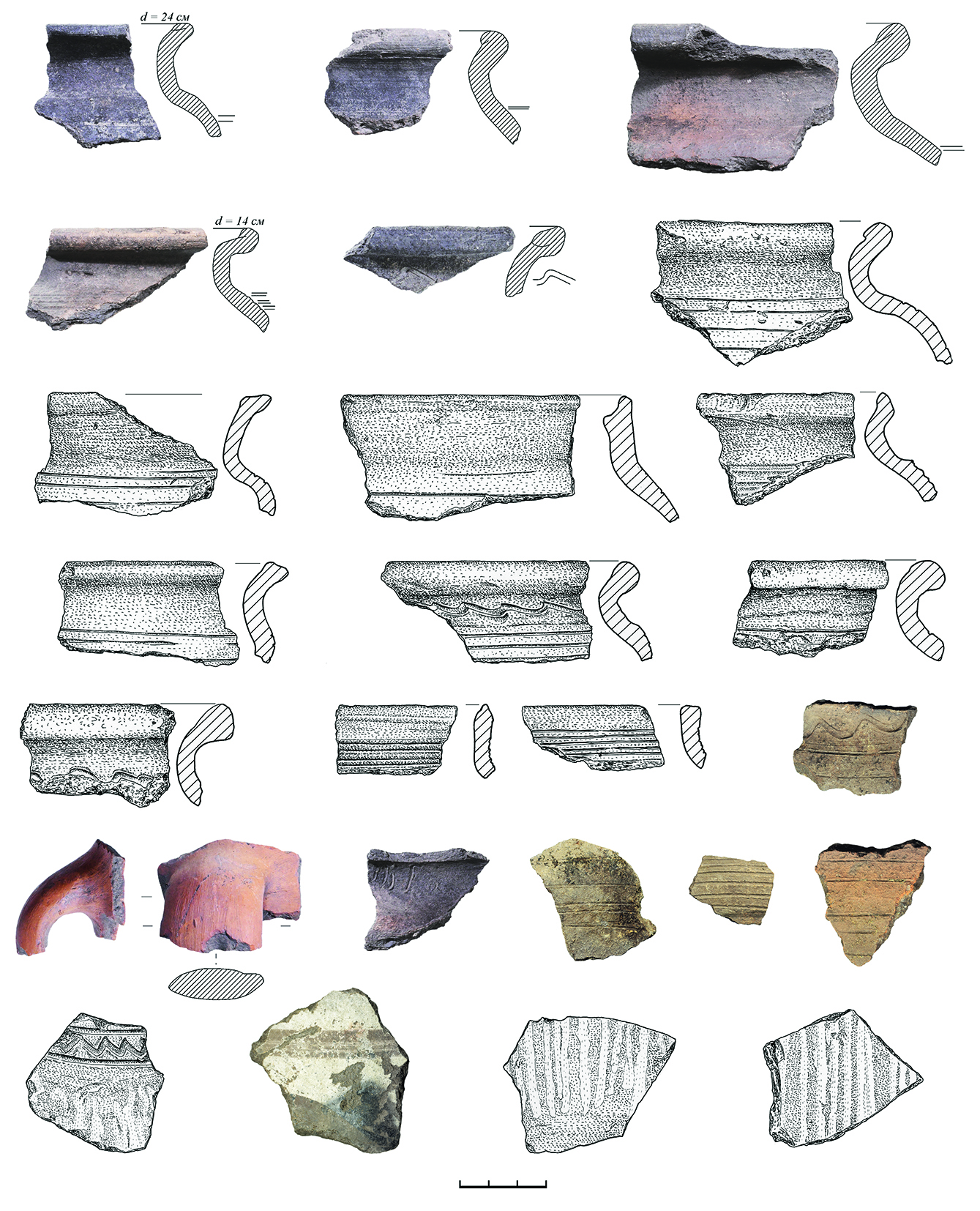

Керамика из сборов

Значительная часть собранного материала документирует существование поселения XII–XIII вв. Этим временем датируется более 400 фрагментов венчиков сосудов, относящихся к массовыми типами древнерусской керамики в Ополье (V–VIII по типологии В.А. Лапшина (Лапшин, 1992)). Вещи второй половины XII – XIII в. представлены наиболее распространенными бытовыми предметами и украшениями: обломками стеклянных браслетов, двусторонними костяными гребнями, черешковыми ножами с широким лезвием.

Поскольку в составе коллекции нет профилированных частей сосудов ранних типов (I–III по В.А. Лапшину), фрагментов древнерусской лепной и раннекруговой керамики, возникновение поселения может быть отнесено ко времени не ранее второй четверти XII в. Материалы второй половины XII – XIII в. зафиксированы почти на всей территории памятника, на площади не менее 11,5 га. Они отсутствуют только в наиболее возвышенной части селища, восточнее ул. Советская.

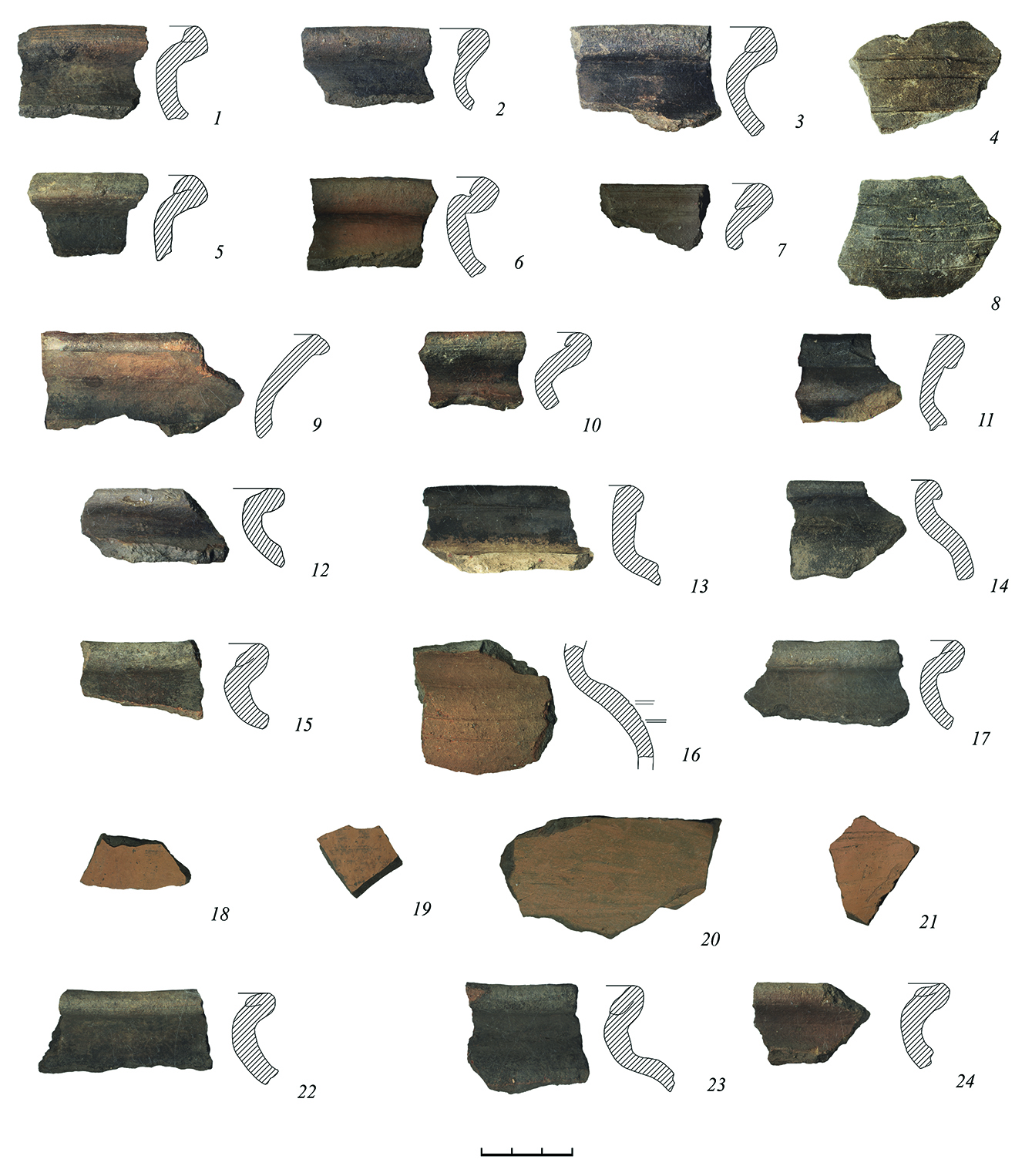

Керамика из шурфов

Второй половиной XIII – XV в. датировано 187 венчиков (№. 9–10, 12, 15–16). Керамика этого времени почти не встречена в наиболее приближенной к реке, низинной части селища, ее находки тяготеют к склонам холма, на котором стоит церковь. Тем не менее, она встречена в 4-х из 6-ти заложенных в селе шурфов вместе с керамикой предшествующего периода, что позволяет говорить о сохранении основы планировочной структуры поселения в позднем Средневековье.

Около 70-ти керамических находок можно датировать второй половиной XV – XVI столетиями, т.е. временем первых упоминаний села в монастырских актах. Это ангобированая керамика, обломки красноглиняных кувшинов (№. 7–8), формы венчиков с заворотом чернового края наружу (№. 11, 13–14) и ранние формы горшков т.н. «коломенского» типа. Краснолощенная керамика (хроноиндикатор конца XIV – XVI в.) представлена 32 фрагментами, собрана, в основном, в южной части селища. На северо-западной окраине средневекового села обломки краснолощеных сосудов обнаружены в шурфе 3 (№. 18–21). Вместе с находками венчиков поздних форм в шурфах и при сборах, это свидетельствует о продолжении существования памятника в конце XIV – XVI в. на участке, протяженностью не менее 400–450 м вдоль берега реки.

В итоге зона распространения материалов XIV–XVI вв. составляет площадь несколько меньшую (около 9-ти га), чем в предшествующий период, но остается значительной. Сдвигаясь выше по рельефу на 50–150 м и на юг от всхолмления, на котором располагается церковь, село в целом занимает почти такое же положение, что и раньше. Прибрежная территория, прежде занятая средневековой застройкой, распахивается.

Наиболее плотно освоенная часть территории селища – склон холма, на котором впоследствии была поставлена церковь, – остается наиболее активно используемой частью поселения в течение всего времени его существования.