Село Гнездилово

Село Гнездилово находится в 7 км к юго-западу от Суздаля, в верховьях овражных систем, выходящих к р. Мжаре, на каскаде из пяти прудов. Первое упоминание о Гнездилове относится к 1542 г., село в это время было во владении суздальского архиерейского дома. «Поп Оникей Гнездиловского села» назван среди послухов в правой грамоте 1556 г. по тяжбе о луге Круглом, права суздальского епископа на владение селом подтверждены царской жалованной грамотой 1578 г., крестьяне «владычне села» Гнездилово упомянуты в явочной челобитной игуменье Покровского монастыря от 1584 г. По переписной книге 1628–1630 гг. в селе «при пруде» насчитывалось 29 дворов. Холодная церковь была посвящена св. Николаю Чудотворцу (построена в камне в 1824 г.), теплая (построена в камне в 1857 г.) имела редкое посвящение суздальским святителям и чудотворцам Федору и Иоанну, возможно, обозначавшее связь села с епископской кафедрой. В 1628–1630 гг. в селе упоминается только Никольская церковь. На карте Генерального межевания Гнездилово – село с уличной застройкой, с главной улицей, вытянутой с юго-запада на северо-восток вдоль подпруженного оврага и дороги, эта же планировка сохраняется в настоящее время.

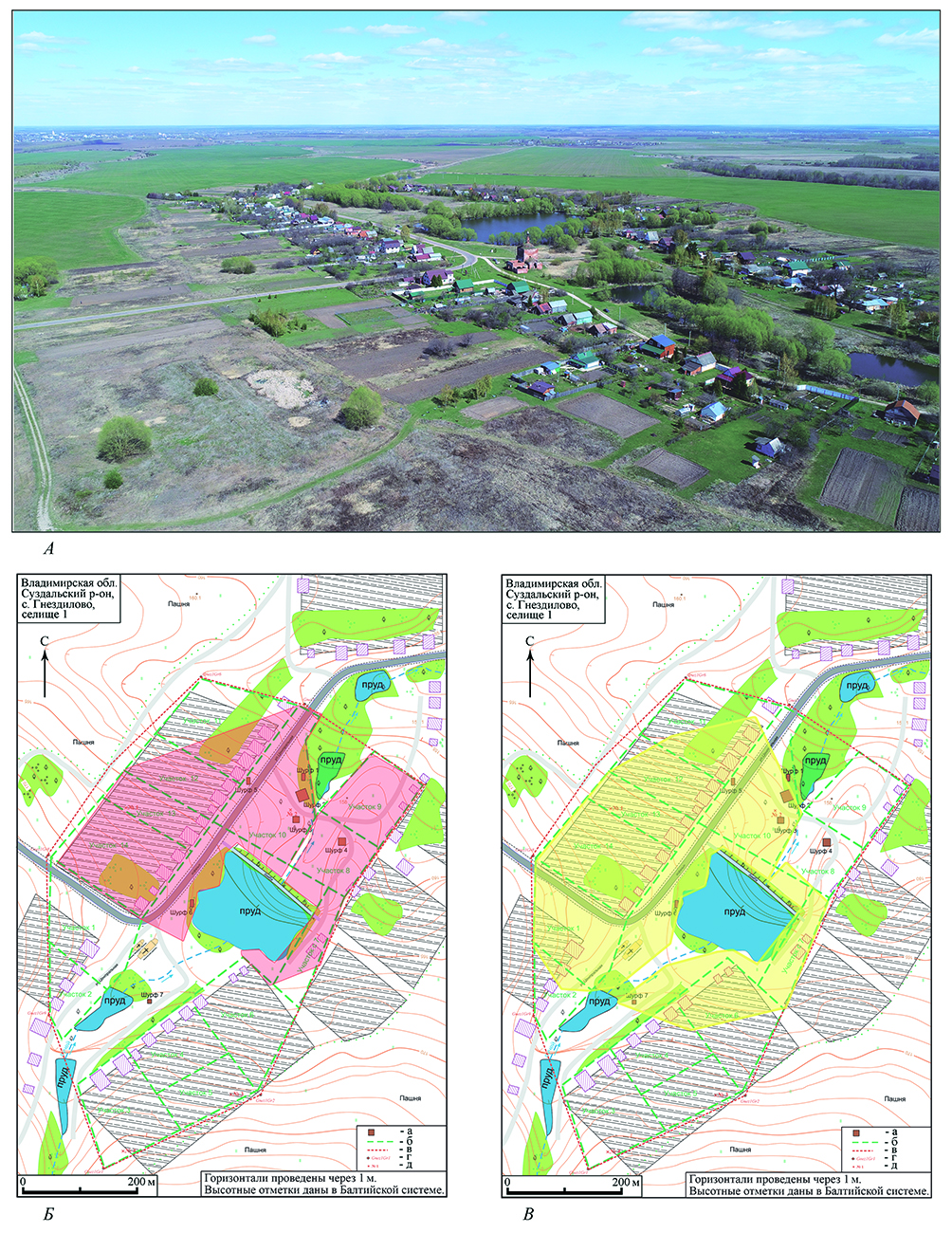

А – фото с общим видом сверху.

Б – план пятно культурного слоя XII–XIII вв.

В – пятно культурного слоя XIII–XVI вв.

Гнездилово получило известность в археологии как населенный пункт, вблизи которого находилось несколько курганных групп, исследованных в 1851 г. А.С. Уваровым, и селище X–XII вв., раскопки которого положили начало исследованию сельских поселений суздальской округи. В 1978 г. В.А. Лапшиным на территории села было выявлено два отдельных пятна культурного слоя с гончарной керамикой домонгольского облика, их границы были зафиксированы по результатам сборов на огородах жителей села. В 2019 г. для выявления культурного слоя на территории села, определения границ его распространения и сбора материалов, необходимых для хронологической атрибуции, были предприняты полевые работы, включавшие раздельный сбор керамики с отдельных участков (выделено 14 участков) и постановку 7 шурфов общей площадью 35 кв. м. Установлено присутствие культурного слоя Средневековья и раннего Нового времени на значительной части территории села, в его центральной и северо-западной части на обеих сторонах оврага. Общая площадь его распространения составляет свыше 25,6 га, протяженность вдоль оврага – 1,1 км. Мощность культурного слоя в шурфах составляет от 40 до 130 см, в трех шурфах (№№1, 2, 4) выявлены стратифицированные культурные напластования эпохи средневековья с развалами печей и котлованами подполий (шурф 2).

На территории села на огородах, клумбах и на отдельных участках нарушения дернового покрова собрано 662 фрагментов круговых сосудов, 223 из которых выделены как хроноиндикаторы Средневековья и раннего Нового времени. Более представительная коллекция керамики (6581 фрагмент, в том числе 6368 фрагментов – хроноиндикаторов Средневековья и раннего Нового времени) и средневековых артефактов (72) получена в результате шурфовки селища (табл. 2Д).

Древнейшие следы освоения территории исторического села – единичные фрагменты лепных сосудов с лощеной и гладкой поверхностью, а также 2 фрагмента текстильной (?) керамики эпохи поздней бронзы, происходящие из шурфов 1 и 4, находящихся на противоположных сторонах оврага. Очевидно, средневековому поселению предшествовали поселения поздней бронзы(?) и/или железного века, культурный слой которых был полностью переработан в позднейшее время.

Время возникновения средневекового поселения в Гнездилово определяется по находкам в шурфах: фрагменты сосудов с профилировкой, характерной для XI – середины XII столетий. К этой группе отнесены фрагменты 10 венчиков сосудов типов I, II, IV, V, VIIА по В.А. Лапшину, стенки с плотным линейным и линейно-волнистым орнаментом, а также неорнаментированные фрагменты раннекруговых сосудов. Такая керамика происходит из шурфов 1, 2, 4, 5. Поселение возникло не ранее начала XII в.: основанием для сужения датировки может служить отсутствие в коллекции лепной средневековой керамики, которая в значительном количестве присутствует в надежно датированных XI в. комплексах в Ополье. Весьма вероятно, что к этому времени относятся также три ножа с узким клиновидным лезвием, две костяных проколки и золотостеклянная цилиндрическая бусина, найденные в шурфе 2, и пломба дрогичинского типа, поднятая на поверхности. Керамические материалы первой половины XII века присутствуют на обоих берегах оврага, на тех же участках, где фиксируется максимальная плотность объектов и материалов XII–XIII вв. Уточнить характер освоения участка на первоначальном этапе не представляется возможным, так как все эти фрагменты встречены в переотложенном виде вместе с материалом следующего хронологического этапа.

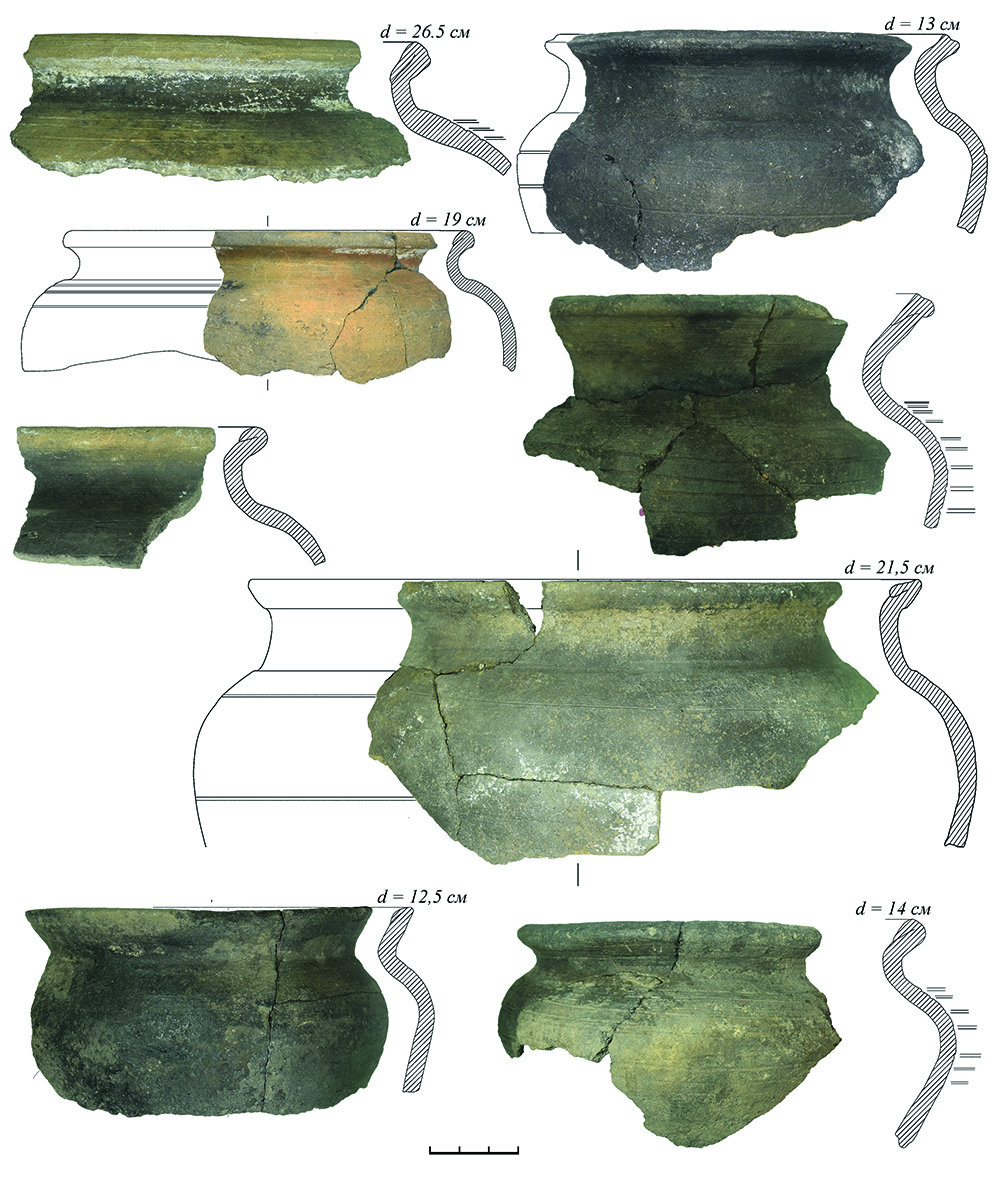

Керамика XII–XIII вв. на территории села многочисленна и представлена на значительной его части. Хроноиндикаторы XII–XIII вв., главным образом, фрагменты венчиков круговых сосудов типов VI и VIII по В.А. Лапшину (43 экз.) и фрагменты стенок сосудов с плотным линейным и волнисто-линейным орнаментом происходят с территории 9 выделенных для сбора участков, расположенных в северо-восточной части села, к северу от крупнейшего из прудов. Пятно культурного слоя этого времени на левом берегу оврага занимает площадь около 9,7 га, на правом – 3,8 га. Венчики сосудов с профилировкой XII–XIII вв. присутствуют в 5 шурфах, в шурфах 6–7 присутствуют только фрагменты стенок сосудов с линейным орнаментом; в 4-х шурфах они найдены в культурных отложениях, не потревоженных позднейшими перекопами мощностью до 40–60 см. В шурфах 2 и 4 зафиксированы остатки сельской застройки XII–XIV вв. В шурфе 2 (площадь 18 кв. м) исследовано подполье наземной постройки без отопительного сооружения (линейные размеры 3,3 х 2,2 м, глубина от уровня материка – 0,6 м) с небольшим тамбуром, примыкающим к ней с юга, а также 2 хозяйственные ямы с большим количеством круговой керамики. Крупные, достаточно глубокие подполья – одна из основных черт средневекового домостроительства в центральных районах северо-восточной Руси: такого типа сооружения фиксируются как в городах (Суздаль, Владимир, Москва, Нижний Новгород), так и на сельских памятниках. В шурфе 4 расчищена хозяйственная яма округлой формы (максимальные размеры в раскопанной части 1,8 х 1,4 м, глубина – 0,4 м), из заполнения ямы происходят многочисленные вещевые находки и керамики.

Керамика из шурфов 2 и 4

Среди артефактов – хроноиндикаторов второй половины XII – первой половины XIII в. в вещевой коллекции, происходящей из шурфов, – бронзовый шаровидный бубенчик с тройным рельефным пояском, бронзовый пластинчатый широкосрединный перстень, желтые стеклянные бусы (битрапецоидная и зонная), фрагмент стеклянного крученого браслета, ножи с широким плоским лезвием (7 экз.). В более широких хронологических границах, включающих также вторую половину XIII в., можно датировать шпору с колесиком, железные пряжки.

Находки из сборов и шурфов

Керамика с профилировкой XIV–XVI вв. представлена в материалах из сборов 38-ю фрагментами венчиков разных типов, к этому времени может относиться и часть фрагментов стенок сосудов, сформованных на медленном круге с примесью дресвы или песка в тесте, с разреженным линейным и волнисто-линейным орнаментом или неорнаментированных. К этой же группе относятся фрагменты краснолощеной посуды (5 фрагментов в сборах, 15 – в шурфах, ангобированной – 4 фрагмента, белоглиняной – 35 фрагментов, 32 из них из шурфов). Присутствие керамики этого времени отмечено во всех семи шурфах: самая большая серия происходит из заполнения шурфов 1 и 4, весьма вероятно, что в каждом из случаев эти фрагменты относятся к небольшому количеству сосудов. Наиболее выразительные датирующие находки XIV–XV вв. – крест с криновидными концами из шурфа 4 и круглый образок с изображением Богоматери Знамение из сборов на юго-западной окраине села. Общая площадь распространения керамики XIV–XVI вв. на территории села составляет 16,1 га. Наибольшая концентрация этой группы керамики фиксируется в центральной и южной части села, ближе к участку, на котором располагались церковные постройки. Вероятно, основная зона жилой застройки и хозяйственной активности в Гнездилове в это время была смещена выше по рельефу. В северной части памятника, на левом берегу оврага, где отмечена наиболее высокая плотность материалов XII–XIII вв., керамика XIV–XVI вв. в сборах представлена единичными фрагментами, на правой стороне ее находки в сборах не зафиксированы, вероятно, в северной части села в этот период жилая и хозяйственная активность была низкой.

Общая картина пространственного развития поселения на протяжении XII–XVI вв., таким образом, характеризуется определенной преемственностью в освоении территории, но сдвигом основного центра жилой застройки XIV–XVI вв. к югу, отражающим, возможно, перепланировку поселения. Размеры поселения позднего Средневековья – раннего Нового времени немного превышают площадь Гнездилова XII–XIII вв., но в количественном отношении материалы раннего этапа преобладают. Вероятно, это свидетельство того, что на первоначальном этапе застройка была более плотной.

Вещевая коллекция из Гнездилова слишком мала, чтобы делать на ее основании какие-либо заключения о занятиях и социальном облике сельских жителей. Стоит, однако, отметить присутствие среди находок второй половины XII – XIII в. шпоры, позолоченной бронзовой пластины неясного назначения и стеклянного браслета, найденных на участке жилой застройки, вскрытом в шурфе 2. Находка шпоры, предмета, связанного с обиходом военной элиты, может указывать на размещение здесь усадьбы нерядового статуса.