Село Глебовское

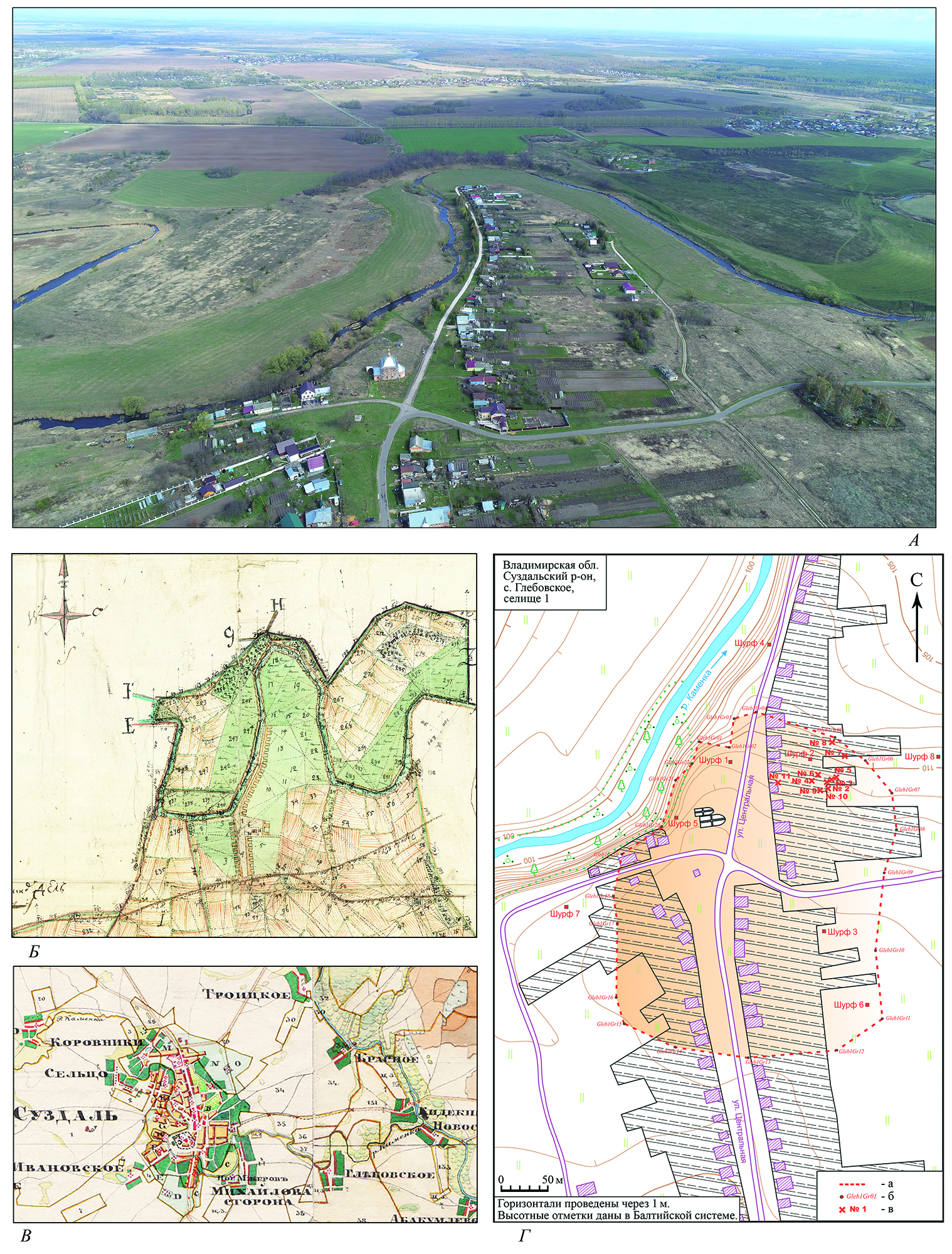

Село Глебовское относится к числу крупных поселений ближайших окрестностей Суздаля, находится на расстоянии 2,9 км к востоку от валов Окольного города, на правом берегу р. Каменки, вниз по течению, и всего в 2,3 км от стен Васильевского монастыря.

Первое упоминание села содержится в жалованной грамоте великого князя Василия Ивановича суздальскому владыке Геннадию 1530 г. В правой грамоте по тяжбе о луге Круглом 1556 г. из архива Спасо-Ефимьего монастыря фигурируют старожильцы из села Глебовского: священник Ворошил, староста Иван Тиханов и Фрол Митин. В дальнейшем Глебовское называется среди владычных сел Опольского стана Суздальского уезда в царских жалованных (подтвердительных) грамотах 1578 и 1605 гг.

По переписной книге 1628–1630 гг., в Глебовском насчитывалось 32 двора (в т.ч. три церковных) и стояла Богоявленская церковь. В настоящее время в центре современного села располагаются две церкви, занимающие наиболее возвышенную часть берегового всхолмления.

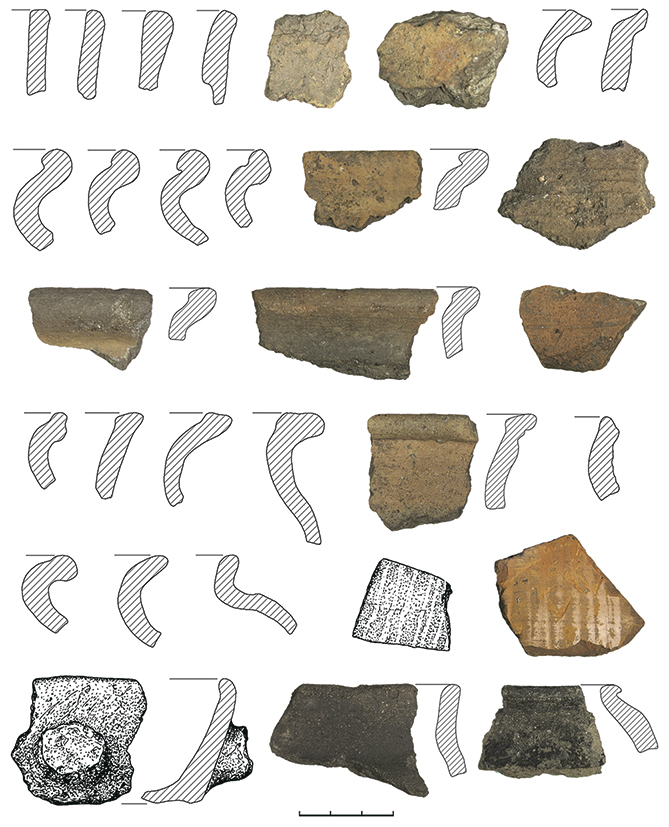

Церкви кирпичные. Летняя имеет посвящение в честь Богоявления Господня, по сведениям В. Березина она была построена в 1796 г. По уточненным данным начало ее строительства следует относить к 1790 г. Зимняя церковь, примыкающая к летней с севера и сохранившаяся частично, – Покровская, построена в 1811 г. Местоположение существующих церковных построек не соответствует положению церкви, обозначенной на плане Генерального межевания с. Глебовского с угодьями 1768 г., что указывает на смещение церковного места ближе к берегу реки между 1768 и 1790 (1796) гг.

А – общий вид на селище с юга.

Б – Карта Генерального межевания села Глебовского с угодьями 1760 г. Фрагмент.

В – село Глебовское и окрестности на карте Менде 1850 г.

Г – план селища

Территория села была впервые обследована в 2004 г. Сборы подъемного материала позволили документировать его существование в Средневековье и раннее Новое время (XI–XVI вв.), зафиксировать предварительные границы памятника, оценить размеры (6,79 га). В процессе работ весной 2019 г. установлено, что подъемный материал распространяется несколько шире, чем было определено при первом обследовании. В итоге площадь селища составила 8,37 га.

Средневековое поселение тяготеет к наиболее возвышенному участку излучины берега реки, в его юго-восточной части расположена доминирующая пологая высота с отметкой 115,4 м в Балтийской системе высот. Территория селища возвышается над уровнем воды в реке на 6–16 м, значительная его часть располагается под существующей сельской застройкой, асфальтированными и гравийными дорогами, проходящими через село, часть территории памятника занята огородной распашкой.

К югу от церквей, под современной сельской площадью, находится старое кладбище, частично уничтожившее культурный слой средневекового поселения. Территория к северу и западу от церковных строений, ограниченная с юга и востока сельскими дорогами, свободна от застройки и плотно задернована.

Культурный слой памятника был изучен в 9-ти шурфах, заложенных на его территории. Наибольшей мощности он достигал в задернованной прибрежной части селища к северу и западу от церковных строений. Здесь в трех шурфах (шурф 2004 г., шурфы 1, 5) был выявлен мощный (до 0,9 м) хорошо сохранившийся стратифицированный культурный слой. Собранный в этих шурфах материал позволяет определить общую датировку открытой свиты напластований в пределах второй половины I-го тыс. – XII–XIV вв. В трех шурфах, располагавшихся на востоке и юго-востоке селища (шурфы 2, 3, 6), были получены материалы XII–XVI вв. Еще 3 шурфа располагались за пределами зоны распространения культурного слоя (шурфы 4, 7, 8), что позволило уточнить границы памятника.

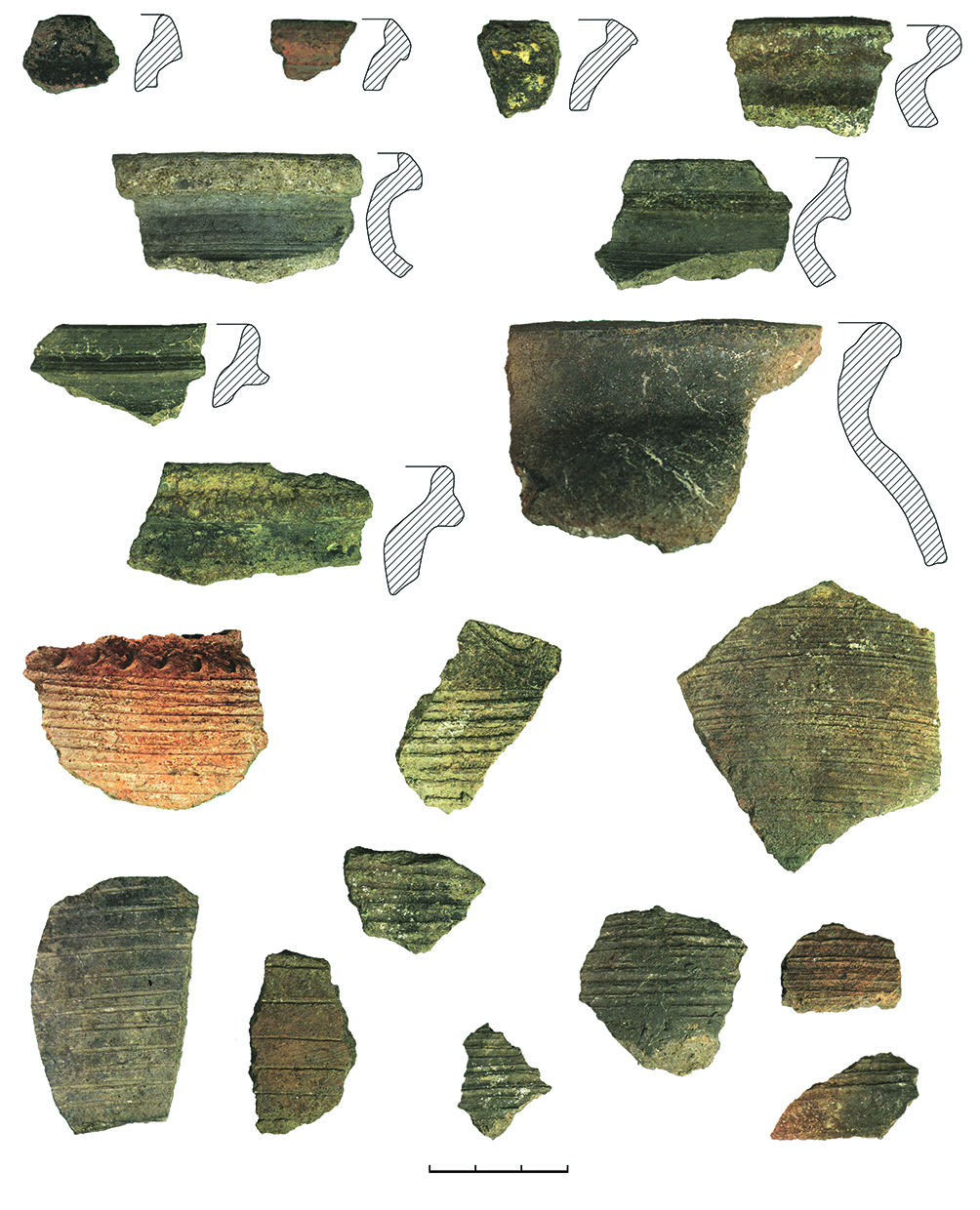

В общей сложности, при проведении поверхностных сборов из 9-ти шурфов, заложенных в селе, было собрано почти равное количество керамики (1433 и 1328 фрагментов соответственно) и 31 предмет, датируемые в широком хронологическом диапазоне от второй половины I тыс. н.э. до XIX в. Поскольку задачей сборов было получение наиболее полной картины формирования культурных напластований в течение всего времени существования села, собирался в том числе и материал Нового и Новейшего времени (чернолощеная и мореная, поливная, белая гладкая, обломки красноглиняных горшков приземистых округлобоких форм с коротким венчиком, сформованном без образования шейки – т.н. «чугунки»), составивший более половины всего массового материала (всего 1691 фрагмент).

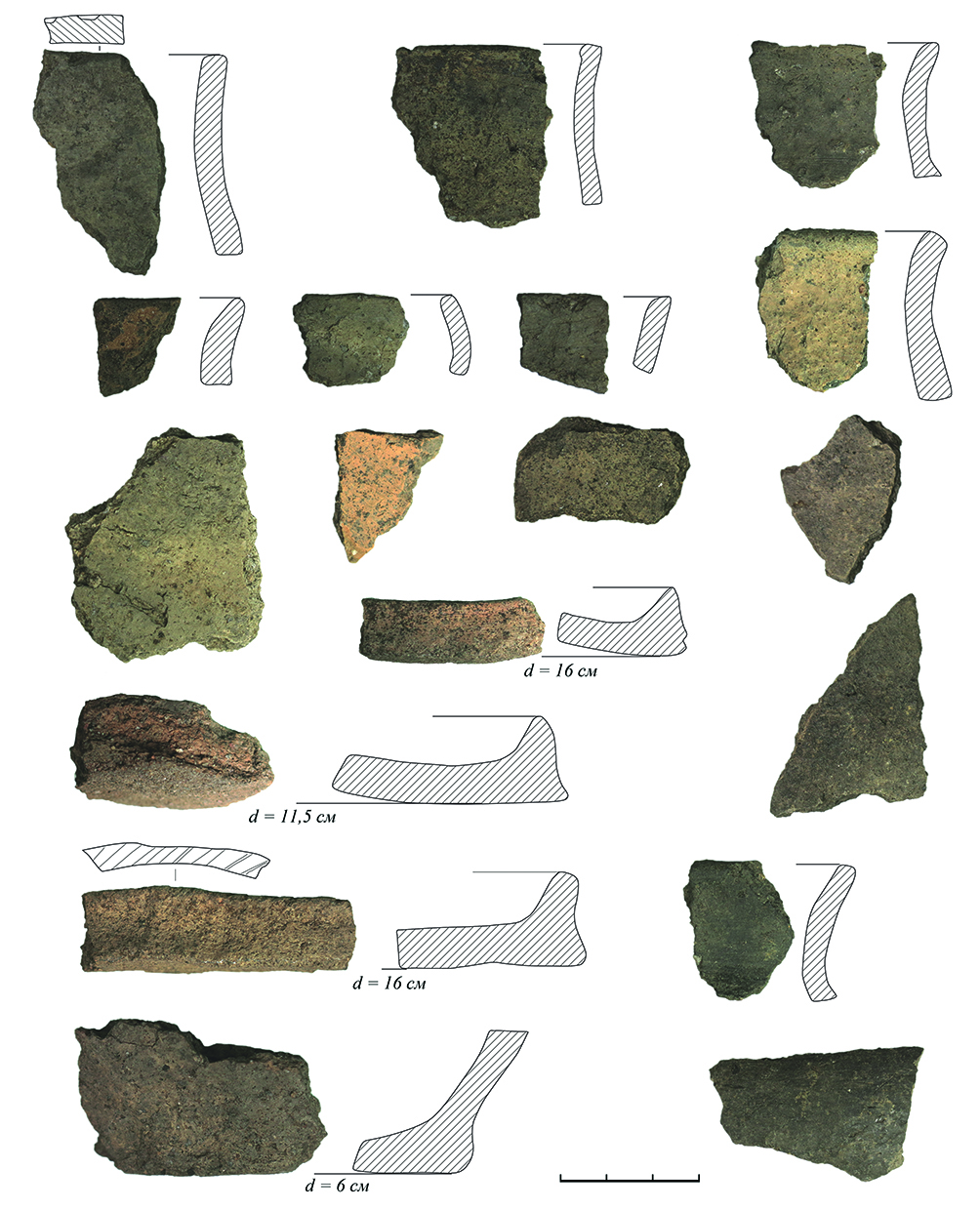

Керамика из сборов

Фрагментов стенок средневековых горшков (XII – первой половины XV в.), изготовленных на ручном гончарном круге, найдено 259, в том числе 73 украшенных линейным и 3 штампованным орнаментом.

Наиболее ранние свидетельства освоения территории села представлены находками лепной неорнаментированной керамики. Из сборов происходит ровно 100 обломков лепной посуды, в том числе 5 сковород с низким бортиком, документирующих существование в пределах сельской территории раннесредневекового поселения второй половины I тыс. н.э.

В процессе шурфовки материал второй пололовины I тыс. был получен, в основном, из шурфа 5, расположенного в 16 м к западу от Богоявленской церкви. Здесь, на глубине 0,4–0,7 м, был выявлен культурный слой поселения, предшествовавшего селу древнерусского времени. Материал, собранный в этом слое, представлен почти исключительно лепной неорнаментированной керамикой. Всего здесь было собрано 175 фрагментов, в том числе 16 высоких, плавно отогнутых наружу венчиков, 4 обломка сковород с низким бортиком. 55 фрагментов стенок имеют заглаженную, иногда – подлощеную поверхность. Кроме шурфа 5 подобная лепная керамика в небольшом количестве была встречена в шурфах 1 и 2 к северу и северо-востоку от церкви.

Лепная керамика, шурф 5

Подобная керамика описана В.А. Лапшиным на селище Кибол 1, происходит из комплексов раскопа 2006 г. на Киболе 7 и слоя, подстилающего напластования древнерусского времени в шурфе 3 в селе Кибол.

В целом раннесредневековый лепной материал, встреченный в шурфах на краю берегового возвышения и при сборах в северо-восточной части памятника, фиксируется на площади около 1,5 га.

Раннекруговая керамика, шурф 5

Раннекруговая керамика, датируемая XI – началом XII в., представленная находками венчиков «грибовидных» либо простых, без заворота чернового края, форм, обломками стенок горшков, украшенных плотным линейным или линейно-волнистыми орнаментом, была найдена, преимущественно, в прибрежной части памятника в шурфах 1 и 5, заложенных у кромки берегового возвышения к западу и северу от церквей. В слое найдено 14 обломков венчиков, орнаментированные стенки раннекруговых сосудов представлены 29 фрагментами, еще 25 толстостенных обломков с примесью крупной дресвы в составе формовочной массы также были отнесены к раннекруговым. Лепная древнерусская керамика обнаружена в стратифицированном слое в прибрежной части селища, в большинстве своем, она сильно измельчена (в отличие от более ранней), всего было найдено около 45-ти фрагментов, в том числе 2 обломка венчиков. При проведении сборов в селе на поверхности отмечены только единичные находки фрагментов раннекруговой керамики к северо-востоку и востоку от церквей (10 фрагментов) на расстоянии до 100 м от края берегового возвышения.

Протяженность территории памятника XI – начала XII в. вдоль берега реки можно оценить в 120–130 м, общие его размеры не превышали 2 га.

Керамический материал, документирующий существование селища в XII–XIII вв. представлен 107 венчиками (типы III–VIII по. В.А. Лапшину). Керамика этого времени концентрируется в прибрежной части памятника у церквей на северо-востоке и востоке селища, в юго-восточной и южной части поселения ее количество сильно снижается. Среди находок, происходящих с территории села, почти нет предметов с узкой датировкой, относящихся к древнерусскому периоду его истории, за одним исключением. В центральной части селища, в 70 м к юго-востоку от церкви Богоявления, была обнаружена створка энколпиона с рельефным изображением Распятия. По своей форме крест-реликварий ближе всего к типу 3 группы VIII по А.А. Песковой, может быть датирован временем не ранее конца XII в. Cудя по распространению керамического материала из поверхностных сборов и в шурфах, размеры древнерусского села (XI–XIII вв.) составляли около 5 га.

Ко второй половине XIII – XVI в. был отнесен 131 венчик и единичные находки обломков краснолощеных сосудов. Материалы этого времени в меньшем количестве зафиксированы на севере ареала средневекового культурного слоя и около церквей, и многочисленны в юго-восточной части селища, к югу от современной дороги на с. Абакумлево и Новоселка. Общий размер позднесредневекового села несколько больше, чем в предшествующее время, его площадь составляет 7,2 га.

Таким образом, планировочная структура села на протяжении XI–XVI вв. оставалась довольно стабильной. Первоначально была освоена прибрежная часть территории села, во второй половине XI – XIII в. поселение распространилось на север и восток, а со второй половины XII столетия – и юго-восточнее, на наиболее удаленные от берега участки. Застройка села XIV–XVI вв. формировалась в центральной и южной части ареала культурного слоя на некотором удалении (70–100 м) от береговой кромки. Для понимания истории Глебовского существенно выявление в прибрежной части села стратифицированного слоя (толщиной до 0,3 м) второй половины I – начала II тыс. н.э. Присутствие в верхней части этого слоя наряду с лепной керамикой значительного количества раннекруговой керамики свидетельствует о существовании здесь (так же, как и в Киболе) в XI – начале XII в. поселения, синхронного раннему Суздалю.