Моделирование границ археологической культуры (комплексный анализ факторов)

М.Г. Иванова (1), И.В. Журбин (2), О.Т. Зубарева (2)

1) Институт истории, языка и литературы УрО РАН

2) Физико-технический институт УрО РАН

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований

Уральского отделения РАН, грант 12-М-26-2005

Моделирование ареала и границ распространения археологической культуры базируется на предположении, что расселение происходило из родоплеменных центров, и именно вокруг них происходило активное заселение территории. Таким образом, освоение региона и формирование поселений в первую очередь осуществлялось на территории, расположенной в непосредственной близости от каждого родоплеменного центра. Данная территория находилась под его контролем и являлась его "административной" зоной. Именно поэтому родоплеменные центры служат отправными точками при моделировании границ территории археологической культуры. Апробация метода построения ее ареала осуществлена нами на примере чепецкой археологической культуры.

Исходные данные

Моделирование процесса расселения основано на комплексном анализе следующих

физико-географических факторов и археологических данных:

- картографическая основа северной части Удмуртской Республики,

включающая границы административного деления (муниципальных районов), населенные

пункты, дороги и гидросеть по состоянию на 2007 г. (картографические материалы

предоставлены ЗАО НТП "Ижтехинформ", г. Ижевск);

- рельеф изучаемой территории, представленный в виде матрицы

высот с постоянным шагом 30 сек [The CGIAR…];

- картографическая база данных средневековых археологических

памятников Удмуртской Республики [Беглецова и др., 2006],

содержащая атрибутивную историческую информацию и географические координаты

объектов (материалы предоставлены Автономным учреждением культуры Удмуртской

Республики "Центр по охране объектов культурного наследия", г. Ижевск).

Чепецкая археологическая культура существовала в IX-XIII вв.

н.э. в среднем течении реки Чепцы и ее притоков. Население вело комплексное

хозяйство, сочетающее скотоводство, земледелие, охоту, рыболовство и бортничество

[Иванова, 1979; 1998]. Городища являлись

в основном мысовыми, укрепленными рвом (рвами) и валом (валами). Известно

16 городищ (см. Табл. 1) и 32 селища, принадлежащих этой

культуре [Иванов и др., 2004].

Таблица

1.

Городища чепецкой археологической культуры

|

Название поселения

|

Занимаемая площадь (кв.м)

|

Мощность культурного слоя (м)

|

Количество линий обороны

|

|

Балезинский район

|

|||

| Балезинское (Узикар) |

3200

|

0.4-0.7

|

1

|

| Буринское (Жутемкар) |

4100

|

0.1-0.15

|

1

|

| Гординское I (Гурьякар) |

12000

|

до 1.7

|

3

|

| Карйылское (Карйыл) |

1600

|

0.2

|

1

|

|

Глазовский район

|

|||

| Весьякарское (Весьякар) |

6200

|

1-1.8

|

1

|

| Дондыкарское (Дондыкар) |

6000

|

0.2-1.6

|

1

|

| Краснослудское (Эбгакар) |

3000

|

0.5-0.7

|

2

|

| Лудошурское I (Сепычкар Большой) |

6000

|

0.25-0.3

|

2

|

| Лудошурское II (Сепычкар Малый) |

3500

|

до 0.9

|

1

|

| Нижнебогатырское (Утэмкар) |

7000

|

-

|

1

|

| Сепычское (Селтакар) |

1800

|

0.2-0.3

|

1

|

| Солдырское I (Иднакар) |

40000

|

1-1.6

|

3

|

| Солдырское II (Сабаничкар) |

5500

|

0.1-1

|

1

|

|

Юкаменский район

|

|||

| Маловенижское (Поркар) |

3850

|

0.1-0.7

|

1

|

|

Ярский район

|

|||

| Комаровское (Чибинькар) |

10000

|

0.15-0.5

|

1

|

| Кушманское (Учкакар) |

14000

|

до 1.5

|

2

|

Среди приведенных городищ выделяются три памятника: Гординское I (Гурьякар), Солдырское I (Иднакар) и Кушманское (Учкакар). Они характеризуются значительной площадью (более 10000 кв. м), достаточно мощным культурным слоем (1-2 м) и наличием двух и более линий обороны [Иванова, 1998]. Эти городища представляют собой родоплеменные центры, а остальные являются аграрно-ремесленными центрами. Таким образом, в рамках чепецкой археологической культуры выделяется 3 родоплеменных и 13 аграрно-ремесленных центров.

Методика моделирования и определение параметров модели

Моделирование границ чепецкой археологической культуры осуществляется в два

этапа:

- задачей первого этапа является расчет параметра максимального

расстояния от центральных поселений археологической культуры до ее границ.

Это предполагает выделение для каждого родоплеменного центра городищ, которые

могут быть включены в его "административную" зону (построение кластеров

родоплеменного центра). В рамках каждого кластера строятся оптимальные пути

между родоплеменным центром и всеми поселениями. Длина максимального пути

будет использоваться на следующем этапе моделирования в качестве значения,

ограничивающего "административную" зону каждого родоплеменного центра.

- задачей второго этапа является разработка метода построения

ареала распространения культуры. При этом на основе метода оптимизации производится

моделирование конфигурации границ "административных" зон каждого

родоплеменного центра с учетом физико-географических факторов. Совокупность

"административных" зон образует ареал распространения археологической

культуры.

На первом этапе для каждого родоплеменного центра определяется

набор поселений, которые он контролирует. Такой набор поселений, включающий

один родоплеменной центр и ряд контролируемых им городищ, в рамках данного

исследования определен как кластер. Кластеры строятся следующим образом: для

каждого i-го поселения выбирается j-ый родоплеменной центр, расстояние до

которого меньше, чем расстояние до остальных родоплеменных центров (lijmin).

При этом i-е поселение считается управляемым j-м родоплеменным центром, если

расстояние lijmin не превосходит 40 км (без учета рельефа).

Максимальное значение расстояния от управляющего центра до границы контролируемой

им территории ограничивается длиной суточного перехода и составляет 30-40

км [Рыбаков, 1952]. Данная величина достаточно стабильна

в значительном хронологическом диапазоне. В частности, Геродот, описывая события

середины I тыс. до н.э., приводит оценку одного дневного перехода в 200 стадий,

что составляет 35 км [Геродот, IV, 101]. Даже в период гражданской

войны в России дневной переход пешего воинского подразделения оценивался 25-30

верст, что соответствует 26-32 км [Молчанов, 2009. С. 159].

В средневековой Руси территории московских городских станов располагались

именно на расстоянии одного дневного перехода от Москвы и вписываются в круг

радиусом 40 км [Культура средневековой Москвы, 2005. С. 17-46].

Достоверность этой оценки определяется тем, что границы московских городских

станов были выделены по представительному массиву разноплановых источников:

письменные, картографические, археологические источники и историко-ландшафтные

данные. Учитывая близость хронологического диапазона существования чепецкой

археологической культуры и рассматриваемого периода развития Московского княжества,

а также схожесть ландшафтных условий северной части Удмуртии и центрального

района России, вероятно, наиболее адекватной является оценка L1 max = 40 км.

На рис. 1 представлены

кластеры родоплеменных центров чепецкой археологической культуры - Гурьякара,

Иднакара и Учкакара. При этом Гурьякар контролирует 4 городища, Иднакар -

7 городищ, а Учкакар - 1 городище. Маловенижское городище находится на расстоянии

более 40 км от всех родоплеменных центров изучаемой культуры, поэтому оно

не вошло ни в один из кластеров.

Критерий образования кластеров (lijmin 40 км) не учитывает

влияние физико-географичеких факторов и является лишь первой оценкой принадлежности

поселений к "административной" зоне определенного родоплеменного

центра. Для уточнения состава кластеров и значения параметра L1max восстанавливаются

пути коммуникации между родоплеменным центром и городищами в пределах каждого

кластера. Ранее предложен метод моделирования путей на основе минимизации

трудоемкости их прохождения (модифицированный алгоритм оптимизации А*) [Зубарева

и др., 2012]. При этом состав кластеров может измениться, так как длина

пути с учетом рельефа в абсолютном большинстве случаев превосходит длину пути

по прямой, использующуюся при формировании кластеров. Таким образом, поселения,

длина пути от которых до родоплеменного центра с учетом рельефа превосходит

40 км, исключаются из рассмотрения. Может возникнуть такая ситуация, что поселение

находится между двумя родоплеменным центрами на расстоянии не более 40 км

от обоих. При первой оценке с помощью кластеров это поселение отнесется к

ближайшему к нему родоплеменному центру (например, первому), но длина построенного

с учетом физико-географических факторов пути от этого поселения до первого

родоплеменного центра превысит 40 км. В таком случае, если путь между вторым

родоплеменным центром и этим поселением не превосходит 40 км, это городище

относится к кластеру второго родоплеменного центра. Таким образом, в рамках

каждого кластера расстояние от родоплеменного центра до всех поселений, принадлежащих

кластеру, не превосходит 40 км. Более того, максимальная длина построенных

таким образом путей может быть рассмотрена как параметр L2max - уточнение

параметра L1max для конкретной археологической культуры.

На основании описанных рассуждений для каждого построенного кластера чепецкой археологической культуры вычисляется длина пути от родоплеменного центра до всех поселений, входящих в этот кластер. Для поселений чепецкой археологической культуры результаты расчетов приведены в Табл. 2.

Таблица

2.

Расстояния от родоплеменного центра до укрепленных поселений в пределах каждого

кластера

|

Название поселения

|

Расстояние (км)

|

|

Кушманское городище Учкакар

|

|

|

Комаровское

|

26.469

|

|

Солдырское I городище Иднакар

|

|

|

Богатырское

|

10.018

|

|

Дондыкарское

|

21.252

|

|

Краснослудское

|

31.267

|

|

Лудошурское I

|

12.583

|

|

Лудошурское II

|

12.676

|

|

Сепычское

|

32.152

|

|

Солдырское II

|

4.911

|

|

Гординское I городище Гурьякар

|

|

| Балезинское |

10.755

|

| Буринское |

13.728

|

| Весьякарское |

16.233

|

| Карйылское |

23.703

|

Компьютерный анализ показал, что состав кластеров чепецкой археологической культуры не изменился по сравнению с предварительной оценкой, так как все значения длин путей не превосходят 40 км. В большинстве случаев длины путей принадлежат диапазону от 10 до 30 км с незначительными отклонениями. Максимальное расстояние, равное примерно 32 км, соответствует пути из Солдырского I городища в Сепычское. Таким образом, все городища чепецкой археологической культуры расположены на расстоянии не более 32 км от родоплеменных центров в пределах каждого кластера. Поэтому при построении ареала археологической культуры в качестве L2max выбирается полученное максимальное расстояние с учетом потенциальной "экономической" зоны Сепычского городища, которая ограничена радиусом 5 км от поселения [Early European Agriculture, 1982. P. 30, 32; Higgs, 1977. P. 163-164; Jarman, Bay-Petersen, 1977. P. 177-178]. Таким образом, в качестве максимального расстояния от родоплеменного центра до границ ареала распространения чепецкой археологической культуры (L2max) принимается значение 37 км. Данная оценка используется на втором этапе моделирования.

Моделирование ареала и границ археологической культуры

Моделирование ареала и границ распространения культуры производится на основе

решения задачи оптимизации. С помощью алгоритма Дейкстры реконструируются

области, геометрической моделью которых являются планарные объекты. Построение

производится по матрице высот рельефа с учетом конфигурации гидросети. Совокупность

этих данных определяет приоритетные области расселения. Учет этих параметров

осуществляется на основе оценки трудозатрат при переходе из текущего узла

равномерной квадратной сетки на местности в любой другой (трудоемкость пути).

Оптимизация пути от каждой присоединяемой точки до исходной необходима для

определения вероятного порядка присоединения участков территории (соответствующих

узловым точкам) при построении планарных объектов. Оптимизация пути осуществляется

с точки зрения стоимости перемещения, которая зависит от фактической длины

пути и весового коэффициента (влияние рельефа и гидросети).

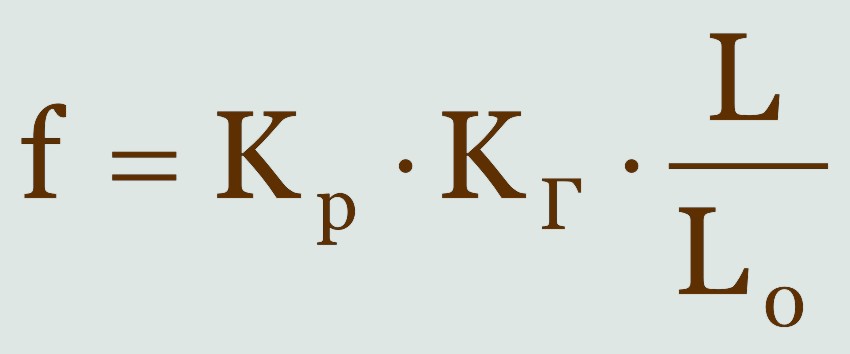

При построении областей стоимость перемещения вычисляется по формуле 1 как произведение отношения фактического расстояния по поверхности (L) к шагу матрицы высот рельефа (L0), коэффициента сложности рельефа (Kр) и коэффициента сложности гидросети (Kг):

,

(1)

,

(1)где ![]() метра

при ортогональном перемещении и

метра

при ортогональном перемещении и ![]() метра

при диагональном перемещении.

метра

при диагональном перемещении.

На первом шаге работы алгоритма все узлы матрицы, смежные с

начальным (родоплеменной центр), добавляются в открытый список. Затем вычисляются

значения ƒ (трудоемкость перемещения из текущего узла в начальную точку)

для всех вновь добавленных узлов. Список сортируется по возрастанию, к построенной

области присоединяется узловая точка, имеющая минимальное значение ƒ.

На втором шаге и далее в список добавляются все узлы, смежные с узлами, включенными

на предыдущих шагах работы алгоритма. Снова вычисляются значения коэффициента

ƒ включенных узлов, список сортируется и к области присоединяется первая

узловая точка нового списка. Построение области продолжается до тех пор, пока

расстояние по поверхности (с учетом крутизны склона) от начальной точки до

точки, присоединенной к области на последнем шаге работы алгоритма, не достигнет

априорно заданного порогового значения. Ареалы всех родоплеменных центров

строятся одновременно (многопоточные вычисления), поэтому возможна ситуация,

когда последняя присоединенная точка текущей области оказывается смежной с

точками, уже принадлежащими другой/другим областям. В таком случае формируется

граница между областями.

Максимальное расстояние от исходной точки (родоплеменного центра)

до границы планарного объекта (модели ареала распространения культуры) ограничивается

значением L2max, которое вычисляется для конкретной археологической культуры.

Построение административных зон центров расселения производилось

одновременно от трех родоплеменных центров. На каждом шаге к существующим

областям присоединялся участок территории, наиболее удобный с точки зрения

ландшафта для ведения сельского хозяйства. Предпочтение отдавалось равнинным

областям с возможностью орошения. В результате моделирования сводный ареал

чепецкой археологической культуры представляет собой замкнутую область без

разрывов, в которую попали 45 из 48 известных поселений (94%), что является

признаком корректности работы метода (рис.

2). При этом в построенный ареал не вошло одно городище и два селища.

Для проверки корректности построенных административных зон

центров расселения используется реконструкция конфигурации потенциальной экономической

зоны вокруг каждого из селищ. Учитывая, что основными отраслями хозяйства

средневекового населения на севере Удмуртии являлись земледелие и оседлое

скотоводство с придомным содержанием скота [Иванова, 1979],

в качестве максимального расстояния расположения потенциальных пахотных угодий

принята дистанция в 1 км от поселения, пастбищных - в 5 км. Постоянство данных

параметров было показано на широком этнологическом материале и является основой

для моделирования зон экономической активности представителей разнообразных

археологических культур [Early European Agriculture, 1982. P.

30, 32; Higgs, 1977. P. 163-164; Jarman,

Bay-Petersen, 1977. P. 177-178]. Моделирование показало, что все потенциальные

экономические зоны находятся в пределах территории распространения культуры

в целом и не выходят за рамки "зон влияния" соответствующих родоплеменных

центров (рис. 3), что доказывает

корректность модели.

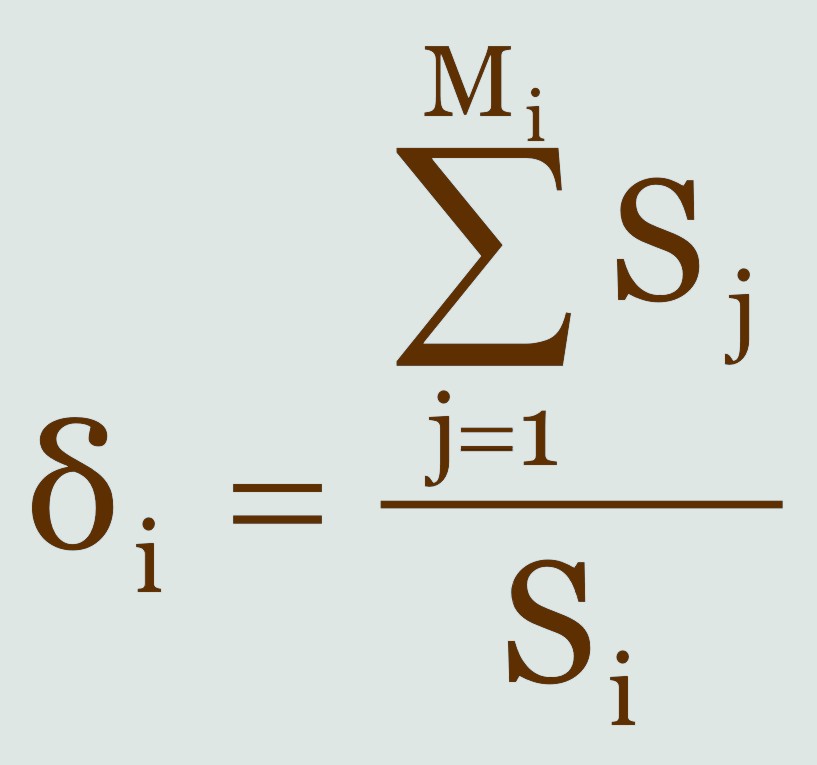

Для оценки структуры использования территории с точки зрения

сельского хозяйства были рассчитаны площади "административных" (Si)

и "экономических" (Sj) зон. Для каждой из "административных"

зон учитывались только входящие в нее экономические зоны. По формуле 2 рассчитывалось

отношение суммы площадей экономических зон к площади административной зоны,

в которую они входят (![]() ).

Результаты представлены в Табл. 3.

).

Результаты представлены в Табл. 3.

, (2)

, (2)

где i - номер родоплеменного центра, Мi - количество экономических зон в административной зоне i-го родоплеменного центра.

Таблица

3

Оценка площадей экономических зон к площади ареала распространения чепецкой

археологической культуры

|

Центральное поселение "административной"

зоны

|

S (кв.км)

|

S' (кв.км)

|

|

| Учкакар |

2026.59

|

233.58

|

0.115 (11.5%)

|

| Иднакар |

2142.33

|

370.07

|

0.173 (17.3%)

|

| Гурьякар |

2566.36

|

263.00

|

0.102 (10.2%)

|

| Итого |

6735.28

|

866.65

|

0.129 (12.9%)

|

Согласно Табл. 3, под ведение сельского хозяйства

использовалось всего 12.9% от общей площади, занимаемой чепецкой археологической

культурой. При этом максимальное значение данной величины приходится на "административную"

зону городища Иднакар, что, вероятно, объясняется центральным расположением

поселения на территории, занимаемой этой культурой. Процент земель, используемых

под сельское хозяйство в пределах "административных" зон городищ

Учкакар и Гурьякар, незначительно отличается от этого значения в рамках ареала

распространения чепецкой археологической культуры в целом. Относительно небольшая

доля использования территории для ведения сельского хозяйства, возможно, связана

с тем, что в период функционирования чепецкой культуры на ее территориях существовали

природные барьеры, которые не фиксируются на сегодняшний день (болота, лесные

массивы). Более того, исходя из состава находок, выявленных при раскопках,

кроме сельского хозяйства население также занималось и другими видами деятельности

(охота, рыболовство, бортничество и пр.) [Иванова, 1979;

1998]. Эти отрасли требовали освоения значительных по размеру

территорий.

Ограничения предложенного подхода к моделированию ареала и границ археологической культуры связаны, в первую очередь, с физико-географическими параметрами. При анализе участков ландшафта, пригодных для ведения сельского хозяйства, не учитываются болота и лесные массивы, которые могли существовать в древности. В перспективе, на основе результатов палинологических и палеопочвенных исследований, а также данных палеогеоморфологии, предложенная модель ареала распространения археологической культуры и расположение потенциальных участков ведения сельского хозяйства может быть уточнена и дополнена за счет введения дополнительных коэффициентов, отражающих влияние указанных параметров.

Литература

Беглецова

С.В., Князева Л.Ф, Телегина М.В., 2006. Создание геоинформационной системы

памятников археологии Удмуртской Республики // Краткие сообщения Института

археологии. Вып. 220. М. назад

Геродот,

1972. История. Пер. Г.А. Стратановского. Л. назад

Зубарева

О.Т., Груздев Д.В., Журбин И.В., 2012. Комплексный метод моделирования

границ и структуры археологической культуры // Интеллектуальные системы в

производстве. № 1. назад

Иванов

А.Г., Иванова М.Г., Останина Т.И., Шутова Н.И., 2004. Археологическая

карта северных районов Удмуртии. Ижевск. назад

Иванова

М.Г., 1979. Хозяйство северных удмуртов в конце IX - начале XIII вв. н.э.

// Северные удмурты в начале II тысячелетия н.э. Ижевск.

назад

Иванова

М.Г., 1998. Иднакар: Древнеудмуртское городище IX-XIII вв. Ижевск.

назад

Культура

средневековой Москвы. Исторические ландшафты, 2005. В 3 томах. Т. 2. М.

назад

Молчанов

В.М., 2009. Последний белый генерал. Устные воспоминания, статьи, письма,

документы. М. назад

Рыбаков

Б.А., 1952. Русские земли по карте Идриси 1154 г. // КСИИМК. Вып. 43.

назад

Early

European Agriculture: its foundations and development, 1982. Cambridge.

назад

Higgs

E.S., 1977. The history of European agriculture - the uplands // The Early

History of Agriculture. Oxford. назад

Jarman

H.N., Bay-Petersen J.L., 1977. Agriculture in prehistoric Europe - the

lowlands // The Early History of Agriculture. Oxford.

назад

The CGIAR Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI). Internet-link. назад