Опыт применения комплексной методики исследования для изучения округи античных памятников (на примере Танаиса)

Казакова Л.М. (1), Безуглова О.С. (1), Морозов И.В. (1), Гарбузов Г.П. (2), Арсеньева Т.М. (3)

1) Южный Федеральный Университет, г. Ростов-на-Дону

2) Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону

3) Институт археологии РАН

Танаис (нач. III в. до н.э. - сер. V в. н.э.) - один из интереснейших и достаточно изученных окраинных городов античного мира. С 1955 г., вот уже в течение 53 полевых сезонов, здесь ведет исследования Нижне-Донская экспедиция Института археологии РАН (работавшая под руководством Д.Б. Шелова в 1955-1972 гг., Т.М. Арсеньевой с 1973 г. по настоящее время) совместно с Ростовским областным музеем краеведения, а затем, с 1992 г. - Археологическим музеем-заповедником "Танаис". За это время исследовано около 10% площади основного четырехугольника городища Танаиса, проводились исследования вновь выявленных районов города, на грунтовом и курганном могильниках. Это позволило установить границы городской территории и ее изменения в хронологической последовательности, выявить особенности городской планировки и оборонительной системы в различные периоды жизни античного города, его экономического развития и социально-политического устройства.

Работы экспедиции велись и ведутся с учетом необходимости выяснения основных вопросов жизнедеятельности Танаиса и его территории, а также формирования музейной экспозиции под открытым небом.

Изучение ближайшей к городу сельскохозяйственной округи ранее не проводилось. Оно во многом затруднено современным антропогенным воздействием, выраженным в активном использовании окружающей Танаис территории для сельскохозяйственного производства.

В связи с этим в 1999-2003 гг. нами был предпринят анализ территории этой округи с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и выявлены следы древних дорог, ведущих к Танаису. В 2003 г. на одной из дорог были проведены комплексные археологические работы, совмещенные с палеопочвенным анализом [1]. Цель данной статьи - представить результаты каждого из этапов проведенного комплексного исследования.

1. Анализ округи Танаиса по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Анализ сельской округи Танаиса с целью выделения признаков древней дорожной сети проведен по ряду аэро- и космоснимков различных типов, масштабов и дат съемки. В число проанализированных данных вошли: аэрофотоснимки масштаба 1 : 25 000 за август 1992 г. и масштаба 1 : 12 300 за июль 1978 г, космофотоснимки МК-4 (многозональный от 25.10.1995 г. с пространственным разрешением около 10 м) и КФА-1000 (спектрозональный от 29.09.1999 г. с пространственным разрешением 4 м), цифровой космический снимок МОМС-2П от 01.06.1999 г. с пространственным разрешением 16 м. План выделяемых по дистанционным данным фрагментов дорог представлен на рис. 1, степень выраженности признаков дорог на дистанционных данных можно оценить по рис. 2, 3, 4, 5, 6.

Практически на всех снимках после предварительной тематической обработки дистанционных данных уверенно выделяется протяженная (около 1100-1200 м) ландшафтная особенность (пологая лощина шириной 20-30 м), направленная с северо-востока к городищу Танаиса (дорога 1 на рис. 1). Эта особенность современного ландшафта может быть интерпретирована как древняя дорога (рис. 2, дорога 1). Аналогичная дорога может быть выделена и в северо-западном направлении (рис. 2, дорога 2). Протяженность выделяемого фрагмента дороги составляет здесь 800-900 м. Древность выделенных нами ландшафтных особенностей косвенно подтверждается их некоррелированностью с современным агроландшафтом и очевидной связью (по направленности) с планировкой городской территории Танаиса.

С точки зрения пространственной организации территории, выделенные дороги представляют собой типичную для крупных античных поселений радиальную коммуникационную структуру. Она хорошо известна по типологически и хронологически близким примерам крупных античных поселений Боспора на Таманском полуострове (Патрей, Фанагория), а также по сельской округе античной Ольвии. Дистанционные и ландшафтные признаки древних дорог в округе Танаиса демонстрируют большое сходство со своими аналогами в округе указанных античных городов. Для примера на рис. 7 приводится архивный аэрофотоснимок конца 1950-х годов окрестностей Патрея (пос. Гаркуша, Таманский полуостров) с хорошо заметными признаками древней дорожной сети (не менее 5 основных дорог) радиального типа. Данная радиальная схема организации дорожной сети близка выявленной в окрестностях Танаиса и может быть использована здесь в качестве основной пространственной модели при реконструкции древнего агроландшафта.

2. Археологические исследования.

Для проверки информации о дорогах, ведущих к Танаису, полученной по данным ДЗЗ, было произведено их нанесение на топооснову, а затем в несколько этапов была проведена предварительная археологическая разведка на местности. Обследование проводилось к северо-востоку и северо-западу от основного четырехугольника городища с ориентировкой на предполагаемые трассы дорог, определенные по данным ДЗЗ (рис. 2). В результате были визуально выявлены небольшие ложбины, соответствующие предполагаемым трассам дорог.

Северо-восточная дорога в виде пологой ложбины шириной 20-30 м особенно четко просматривалась с расстояния 400 м к СВ от северо-западного угла городища и была прослежена в этом направлении еще примерно на километр. Южная ее часть из-за огородов, "глинища" (места забора глины местным населением) и многочисленных перекопов терялась.

Северо-западная дорога в южной части также точно не привязана к деталям рельефа из-за сильных изменений, связанных с современной деятельностью человека: огороды, газопровод, профильные грунтовые дороги. Более или менее четко она просматривается в северной части на пахоте за первой западной лесополосой от западной границы заповедника на территории учебно-опытного хозяйства РГУ, на расстояние примерно 700 м. За северной лесополосой при переходе к долине балки Донской Чулек она теряется (рис. 2).

Исходя из этого, контрольный разрез для выяснения отсутствия или наличия полотна дороги был заложен на северо-восточной линии, в 650 м к СВ от автодороги (напротив северо-западного угла городища), на краю восточного поля у лесополосы, по направлению выявленной линии предполагаемой дороги (рис. 2). От южного края лесополосы до раскопа - 400 м. Раскоп представляет собой разрез, перпендикулярный трассе дороги, длиной 25 м, шириной 2 м (рис. 8, 9, 10). Первоначально по поперечному центру разреза на отметке 12,5 м была оставлена бровка шириной 0,5 м, которая после фиксации стратиграфии над выявленным участком дороги была срыта. Все работы проводились вручную. При выходе на контактную зону между погребенной почвой и материком зачистка велась ножами. После выявления признаков дороги сначала снимался участок вдоль северного борта шириной 1 м с целью определения ее особенностей на нижнем уровне, а затем уже снималась вторая часть вдоль южного борта с учетом полученных результатов. Все это позволило выделить дорогу и ее конструктивные особенности, как в плане, так и стратиграфически, в северном и южном бортах раскопа (длиной 25 м). Общая стратиграфия участка там, где не фиксировалась дорога (западный и восточный борта, западный и восточный концы разреза), проста: почвенный горизонт общей мощностью 0,5-0,6 м (пахота 0,3-0,4 м); переходный контактный глинистый слой, в верхней части со значительным проникновением гумуса за счет корней и нор, мощностью до 0,3 м в восточном борту, до 0,15-0,18 м в западном. Общая глубина прокопки у этих бортов до материка 1,0 м (восточный) и 0,7 м (западный). Разница уровней связана с общим постепенным понижением в восточном направлении и существованием слабозаметной ложбины над дорогой; материк - желто-палевый суглинок.

Для длинных бортов (северного и южного) - 25 м - сохраняется аналогичная стратиграфия, но с рядом нюансов и деталей, которые, наряду с палеопочвенными исследованиями, позволили выделить основную часть полотна дороги и понижения вдоль нее с обеих сторон (кюветы). Дорога прослеживается между 6 и 20 метрами по северному борту и 5 - 20,5 м по южному. Ее ширина, таким образом, составляет 13,5-14 м.

На уровне границы погребенной почвы и контактного глинистого слоя, начиная с 5,0 до 10,5 м в северном борту и с 4,0 до 9,5 м в южном, фиксировалось некоторое углубление с асимметричными краями. Аналогичное понижение отмечено и с противоположной, западной, стороны на 19-16 м в северном борту и на 19-16,5 м в южном. Площадь между ними на этом уровне почти горизонтальна и имеет глубину от Р0 [2] 1,4-1,7 м, а от современной дневной поверхности - 0,6-0,5 м.

При дальнейшей зачистке до уровня материка и в северном, и в южном бортах выяснилось, что на местах указанных понижений идет заполнение гумусированным темным или глинисто-гумусированным грунтом с постепенным посветлением почти на стыке с материком, который здесь прослеживается на глубинах 2,05-2,30 м от Ро. Предматериковый глинистый слой 0,10-0,15 м характеризуется меньшей плотностью и наличием пятнистости. По мере подъема к полотну дороги плотность глинистого грунта увеличивается. Само полотно на этом уровне - материковый глинистый слой со следами деятельности землероек и отдельными понижениями в виде перпендикулярных бортам углублений с присутствием следов гумусного грунта. С норами землероек эти понижения не связаны: заполнение нор, даже очень давних, имеет другую структуру и плотность. Полотно дороги постепенно снижается в восточном и западном направлениях к кюветам. Восточный по верхней линии на уровне материка имеет ширину от 4,7 до 5,9 м, по нижней - 2,10-2,30 м при глубине 0,7-0,75 м. Ширина западного по верхней линии от 2,75 до 3,25 м, по нижней - 1,3-1,5 м при глубине 0,5-0,6 м. При расчистке в северном борту раскопа на уровне верхней линии дороги и в контактном слое были найдены фрагменты стенок амфор в виде мелкого боя, ручек светлоглиняных амфор типов А и С (рис. 11), а также обломок бронзовой лучковой подвязной фибулы очень плохой сохранности. Находки подтверждают функционирование дороги как транспортной коммуникации Танаиса. Для подтверждения гипотезы о дороге была проведена серия палеопочвенных исследований с определением плотности грунта в ее различных частях и рядом с ней, физико-химических свойств почвы над древней дорогой с заложением трех полнопрофильных почвенных разрезов и соответствующей серией анализов. Данные этих исследований, подтвердивших наличие дороги, приводятся в нижеследующем разделе.

3. Палеопочвенные исследования.

Исторические проблемы почвообразования занимают одно из ведущих мест в современном теоретическом почвоведении. Изучение разновозрастных памятников в различных природных районах в сочетании с палеогеографическими и археологическими исследованиями дает базовый фактический материал, который позволяет реконструировать историю развития, обусловленную временной изменчивостью факторов природной среды. Это также позволяет определить роль почвенно-ландшафтных условий и их пространственно-временную изменчивость в жизни древнего населения.

В этой связи большое значение приобретает разработка методических принципов палеопочвенного изучения археологических памятников с целью использования полученных результатов для проведения исторических реконструкций.

Полевые палеопочвенные исследования проводились параллельно с археологическими изысканиями, как на этапе разведочных археологических работ по установлению на местности дорожных линий, выявленных в результате анализа данных ДЗЗ, так и на стадии полевых исследований.

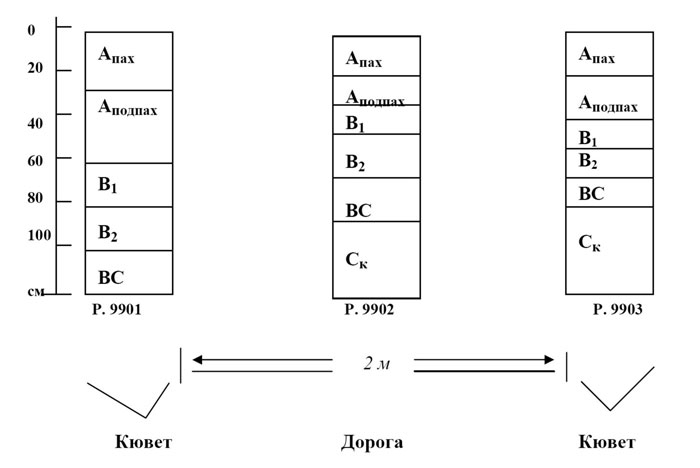

Для изучения строения и свойств почвы над профилем древней дороги было заложено три полнопрофильных почвенных разреза, которые представлены на схеме 1.

Схема 1. Схема почвенных профилей чернозема обыкновенного в разрезах над дорогой

На каждой точке наблюдения отбирались почвенные образцы из всех генетических горизонтов. В отобранных образцах было определено содержание следующих компонентов: гумус по методу Тюрина со спектрофотометрическим окончанием в модификации Орлова-Гриндель, карбонаты по методу Кудрина, подвижное железо по методу Тамма, подвижный фосфор и обменный калий в вытяжке Мачигина (модификация ЦИНАО, ГОСТ 26205-91), нитраты ионометрическим методом (ГОСТ 26951-86), обменный аммоний по методу ЦИНАО (ГОСТ 26405-91). Определены также рН потенциометрическим методом по ГОСТ 26423-85, плотность почвы буровым методом, структурное состояние по методу Саввинова, плотность твердой фазы пикнометрическим методом, гранулометрический состав методом пипетки (подготовка почвы с пирофосфатом натрия), твердость почвы плотномером Качинского, максимальная гигроскопичность по Николаеву.

Изучение свойств почвы, сформировавшейся за 2000 лет над профилем древней дороги (разрезы 9901-9903), показало, что это чернозем обыкновенный карбонатный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке, что и характерно для почв этого района. Однако древнее антропогенное вмешательство оказало влияние на свойства сформировавшейся почвы.

Прежде всего следует отметить разную мощность слоя А+В. Над дорогой она оказалась равной 70 см, а над кюветом - 105 см, в то время как в фоновой почве она составляет 85-90 см. Это можно объяснить следующим образом: над кюветом промывание дождевыми осадками происходило на большую глубину, так как, во-первых, почва здесь, в отличие от почвы над дорогой, не была уплотнена, во-вторых, сыграло свою роль и дополнительное поверхностное увлажнение за счет стока с дороги. В пользу этого объяснения свидетельствует и уровень залегания белоглазки: над дорогой - 16 см, а над кюветом - 47 см. Из этого следует, что активным почвообразовательным процессом была захвачена большая толща. Кроме того, кюветы представляли собой своеобразные микропонижения, в которых скапливался мелкозем, что также послужило дополнительным фактором, способствовавшим почвообразовательному процессу.

Отсюда различия в химических и физических свойствах почвы из разрезов, находящихся на расстоянии менее 2-х метров друг от друга (табл. 1, 2). Содержание гумуса и карбонатов в разрезе над дорогой выше, чем в разрезе над кюветом. Количество элементов питания (NPK) в верхних горизонтах всех разрезов является характерным для черноземов этого района.

Таблица 1

Химические свойства чернозема обыкновенного карбонатного над профилем древней дороги

| Разрез | Генетический горизонт | Глубина, см | Гумус, % | СаСО3, % | Элементы питания, мг/100г | |||

| P2O5 | K2O | N/NO3 | N-NH4 | |||||

| 9901, кювет | Апах | 0-20 | 3,05 | 1,52 | 1,2 | 28,0 | 0,7 | 2,5 |

| Аподпах | 35-65 | 3,80 | 1,50 | 1,0 | 27,0 | 1,6 | 2,6 | |

| В1 | 65-85 | 3,20 | 1,05 | Не определялись | ||||

| В2 | 85-105 | 1,50 | 1,25 | |||||

| ВС | 105-120 | 1,65 | 1,60 | |||||

| Ск | 120-дно | 0,80 | 3,96 | |||||

| 9902, дорога | Апах | 0-17 | 3,14 | 1,65 | 1,3 | 27,0 | 0,8 | 2,7 |

| Аподпах | 17-32 | 3,11 | 1,82 | 1,1 | 26,0 | 0,6 | 2,4 | |

| В1 | 32-47 | 2,83 | 2,40 | Не определялись | ||||

| В2 | 47-70 | 2,03 | 2,30 | |||||

| ВС | 70-90 | 1,4 | 4,70 | |||||

| Ск | 90-150 | 1,03 | 6,20 | |||||

Низкое содержание азота можно объяснить современным антропогенным воздействием на почву.

При изучении физических свойств почв существенных различий в плотности сложения, плотности твердой фазы, а также общей пористости в зависимости от места заложения разреза не обнаружено.

Максимальная плотность почвы в разрезе над кюветом (№ 9901) приходится на горизонт Аподпах и составляет 1,4 г/см3, и это, очевидно, является следствием современного агрогенного воздействия. В разрезе над дорогой (№ 9902) максимальное значение плотности почвы обнаружено в горизонтах Аподпах и В2. В нижних горизонтах почвы и над дорогой, и над кюветами наблюдается уменьшение значений плотности, что характерно для горизонтов скопления белоглазки, так как известно, что карбонат кальция оказывает разрыхляющее действие на структурное состояние почвы.

Таблица 2

Физические свойства чернозема обыкновенного карбонатного

| Генетический горизонт | Глубина, см | Влажность, % | Плотность, г/см3 | Пористость, % | Твердость, кг/см2 | |||||

| к массе почвы | к объему почвы | твердой фазы | почвы | общая | аэрации | обвод нения |

сдавли вание |

раскли нивание |

||

| Разрез 9901 | ||||||||||

| Апах | 0-20 | 19,3 | 23,2 | 2,32 | 1,20 | 49,0 | 25,8 | 23,2 | 15,0 | 9,6 |

| Аподпах | 35-65 | 14,8 | 20,7 | 2,35 | 1,40 | 40,4 | 17,9 | 20,7 | 40,5 | 17,0 |

| B1 | 65-85 | 17,9 | 23,3 | 2,36 | 1,30 | 45,0 | 21,7 | 23,3 | 45,0 | 16,3 |

| В2 | 85-105 | 17,0 | 22,1 | 2,39 | 1,30 | 45,6 | 23,5 | 22,1 | 48,0 | 17,3 |

| ВС | 105-120 | 16,5 | 21,4 | 2,40 | 1,30 | 45,8 | 24,4 | 21,4 | 51,0 | 17,0 |

| Ск | 120-дно | 15,0 | 18,0 | 2,42 | 1,20 | 50,4 | 32,4 | 18,0 | 45,0 | 16,6 |

| Разрез 9902 | ||||||||||

| Апах | 0-17 | 18,0 | 21,6 | 2,32 | 1,20 | 48,3 | 26,7 | 21,6 | 14,0 | 9,6 |

| Аподпах | 17-32 | 14,1 | 18,5 | 2,34 | 1,30 | 44,4 | 25,9 | 18,5 | 29,0 | 17,3 |

| B1 | 32-47 | 123 | 14,8 | 2,36 | 1,20 | 49,1 | 343 | 14,8 | 37,0 | 33,3 |

| В2 | 47-70 | 13,5 | 17,6 | 2,37 | 1,30 | 45,1 | 27,5 | 17,6 | 76,0 | 32,6 |

| ВС | 70-90 | 11,1 | 13,3 | 2,40 | 1,20 | 50,0 | 36,7 | 13,3 | 67,0 | 29,3 |

| Ск | 90-150 | 11,6 | 13,9 | 2,43 | 1,20 | 50,6 | 36,7 | 13,9 | 72,0 | 33,3 |

| Разрез 9903 | ||||||||||

| Апах | 0-20 | 17,6 | 19,4 | 2,34 | 1,10 | 52,9 | 33,5 | 19,4 | 13,0 | 11,0 |

| Аподпах | 20-40 | 13,3 | 16,0 | 2,37 | 1,20 | 49,4 | 33,4 | 16,0 | 53,0 | 32,6 |

| B1 | 40-52 | 12,2 | 14,6 | 2,40 | 1,20 | 50,0 | 35,4 | 14,6 | 54,0 | 29,2 |

| В2 | 52-70 | 11,0 | 13,2 | 2,42 | 1,20 | 50,4 | 37,2 | 13,2 | 76,0 | 28,5 |

| ВС | 70-85 | 10,5 | 13,7 | 2,44 | 1,30 | 46,7 | 33,0 | 13,7 | 63,0 | 33,3 |

| Ск | 85-дно | 10,6 | 11,7 | 2,47 | 1,10 | 55,6 | 43,8 | 11,7 | 61,0 | 32,8 |

В то же время, во всех трех разрезах вниз по профилю происходит скачкообразное изменение плотности сложения, определенной с помощью плотномера Качинского по сопротивлению почвы сдавливанию и расклиниванию.

Оценка плотности сложения почвы по величине сопротивления сдавливанию, проведенная с учетом шкалы, разработанной Н.А. Качинским, показала, что в разрезе над кюветом почва уплотнена по всему профилю, начиная с горизонта Аподпах. В разрезе над дорогой сложение оценивается как плотное, как в слое непосредственно над дорогой (глубина 70 см по данным археологов), так и в нижележащих слоях. Оценка почвы по величине сопротивления расклиниванию показала, что весь профиль почвы над кюветом является рыхловатым, а в разрезе над дорогой горизонты В1 и В2 оцениваются как плотные (табл. 2), и это уплотнение является следствием более отдаленного по времени воздействия на почву.

Таким образом, проведенные исследования показали, что антропогенное воздействие, даже когда оно носит сугубо реликтовый характер, оказывает большое влияние на свойства почвы, в нашем случае это сказалось на увеличении значений твердости почвы, на величине мощности почвы и глубине залегания карбонатного горизонта. И если наличие плотного слоя на глубине 70 см объяснимо функционированием в далеком прошлом дороги, то механизм формирования горизонта с высокими значениями сопротивления сдавливанию в горизонтах, лежащих выше, не совсем ясен. Возможно, это увеличение твердости можно объяснить тем, что дорогой продолжали пользоваться и позже, когда город как таковой был разрушен, но существовали мелкие поселения вокруг. Однако, конечно, говорить об этом можно только как о гипотезе.

Логично предположить, что дорога в бытность ее функционирования проходила по поверхности почвы, скорее всего, черноземной, т.е. достаточно высокогумусной и плодородной. Но в настоящее время ничто не напоминает об этом факте, разве что несколько более высокое, чем обычно, содержание гумуса - 0,8-1,03%. Это позволяет думать, что в генезисе данной почвы очень большую роль играли процессы эолового привноса материала. Фактически почва формировалась за счет нарастания вверх. На возможность формирования почвенного тела в черноземах Русской равнины таким путем указывал и А.Л. Александровский [Александровский, 1984]. Действительно, в свое время И.П. Герасимов [Герасимов, 1976] показал, что годовые выпадения пыли на поверхность почвы плоских водоразделов Среднерусской возвышенности составляют 0,10-0,20 мм. И простые расчеты подтверждают, что за период в две тысячи лет слой пылеватого материала мог бы составить около полуметра. Естественно, в реальности все не так просто, но, тем не менее, приведенные факты позволяют предположить, что такие же процессы проходили и на окружающих полотно дороги пространствах. И, следовательно, почвы, которые мы описываем как черноземы обыкновенные карбонатные, формируются и на нетронутых антропогенным вмешательством степных пространствах аналогичным образом.

Не следует упускать из вида и такой фактор, как пыльные бури. Так, в настоящее время в Ростовской области количество дней в году с сильными ветрами достигает 25-30, причем на наиболее возвышенных участках и на побережье Азовского моря их количество увеличивается до 40-45. Число дней с пыльными бурями по районам составляет 13-23 [Хрусталев и др., 2002]. В отдельные годы, как например в осенне-зимне-весенний период 1968-1969 годов, интенсивность пыльных бурь была такова, что в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях были полностью засыпаны мелкоземом лесные полосы. Таким образом, реальность эолового накопления не вызывает сомнений. За счет постоянного выпадения пылевых осадков на поверхность почвы и такой же постоянной ассимиляции их почвенной массой идет незаметное нарастание почвы вверх. Параллельно с этим происходит постепенное погружение почвенных горизонтов на глубину, куда свежее органическое вещество растительных остатков поступает все в меньших количествах и, наконец, его поступление прекращается полностью. Тем не менее, процессы минерализации гумусовых веществ не прекращаются, так как температура, влажность, аэрируемость почвы вполне приемлемы для достаточно активной деятельности микроорганизмов. Кстати, И.П. Герасимов в упомянутой выше работе, ссылаясь на результаты радиоуглеродного анализа, отмечал, что ""захоронение" древнего гумуса в нижней части современных почвенных профилей является почти универсальным явлением" [Герасимов, 1976. С. 280]. О том же свидетельствуют и данные, приведенные в работе А.Л. Александровского, О.А. Чичаговой [Александровский, Чичагова, 1998]. Таким образом, вполне вероятно, что слой, диагностируемый в настоящее время как горизонт Ск, в историческом прошлом представлял собой горизонт В, а еще раньше - горизонт А.

В погребенных почвах курганов или городов процесс минерализации органического вещества также наблюдается, чем и объясняется пониженное содержание гумуса в них, по сравнению с современными аналогами. Однако эти явления, несмотря на их кажущуюся похожесть, различаются принципиально. Если в первом случае погружение почвы на глубину и ее постепенное превращение в материнскую породу есть длительный естественный процесс, то во втором случае "захоронение" почвы (ее погребение) есть событие, совершающееся за более или менее короткий промежуток времени, вызванный различными причинами, но чаще всего антропогенного характера. Отсюда и различия, как в остаточном количестве гумуса, так и в его составе. Гумус горизонтов С в черноземах по своему составу, конечно, отличается от гумуса вышележащих горизонтов, но их "родство", "преемственность" очевидны, так как процесс почвообразования не прерывается, а постепенное погружение верхнего горизонта в глубину сопровождается снижением содержания гумуса, изменением структурного состояния, сложения и других характеристик.

Таким образом, проведенные палеопочвенные исследования в районе древней дороги подтвердили ее наличие и показали различное влияние ее составных частей (полотно, кюветы) на почвообразовательный процесс в наддорожной толще. Получены данные для определения путей формирования современного почвенного покрова и влияния на него древнего антропогенного воздействия.

Показано, что антропогенное воздействие, даже тогда, когда оно носит сугубо реликтовый характер, влияет на формирование и свойства почвы. Фактор существования дороги около двух тысяч лет назад оказал влияние на свойства чернозема обыкновенного карбонатного: над дорогой формируется чернозем с меньшей мощностью А+В, повышенной линией вскипания, повышенной твердостью.

Наши наблюдения подтвердили, что формирование почвенного тела в степной зоне происходит не только путем преобразования материнской породы гумусонакоплением и другими процессами почвообразования, но и за счет постоянного выпадения пылевых осадков на поверхность почвы и их ассимиляции почвенной массой, т.е. прирастанием почвы вверх, и одновременного постепенного погружения почвенных горизонтов на глубину.

Основные выводы и результаты:

1. Впервые в регионе Нижнего Дона для изучения структуры древнего культурного ландшафта (в нашем случае для выявления и первичного анализа транспортных коммуникаций античного Танаиса) широко использованы разнообразные данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

2. Впервые в отечественной археологии проведены раскопки одной из выявленных по данным ДЗЗ древних (античных) дорог.

3. В результате проведения в районе древней дороги палеопочвенных исследований подтверждена результативность использования методов почвоведения для определения функционального назначения конкретных археологических объектов, реконструкции климатических и почвенных процессов в соответствующий хронологический период. Полученные данные дополняют уже имеющиеся результаты применения методов почвоведения в археологии (археологическое почвоведение). Для проверки функционального назначения конкретного объекта (древняя дорога) методы палеопочвоведения использовались впервые, по крайней мере, для региона Нижнего Дона.

4. Выявленные в результате исследования основные дороги, соединявшие античный Танаис со степным кочевым миром, позволяют более обосновано подойти к вопросу выделения составных частей сельскохозяйственной округи Танаиса. От дальнейших работ в этом направлении следует ожидать значительного вклада в изучение социально-экономического устройства как античного Танаиса, так и всего региона Северо-Восточного Приазовья в целом.

Примечания

[1] Работы осуществлялись в рамках ФЦП "Интеграция" (проект № Э3116/2124, "Танаис. Транспортные коммуникации. Апробация новых методов поиска", координатор проекта - С.И. Безуглов, руководитель работ - Л.М. Казакова; палеопочвенные исследования выполнены О.С. Безугловой и И.В. Морозовым; пространственный анализ и обработка данных дистанционного зондирования Земли - Г.П. Гарбузовым. В работах принимали участие аспиранты, магистранты, студенты ЮФУ и Института археологии Варшавского университета. назад

[2] За Р0 нами принята отметка на железобетонном столбе опоры ЛЭП за лесополосой с промежуточным репером на одном из деревьев лесополосы по ее краю. назад

Литература

Александровский А.Л., 1984. Эволюция черноземов в регионе среднего течения Дона в голоцене // Почвоведение. №11. назад

Александровский А.Л, Чичагова О.А., 1998. Радиоуглеродный возраст палеопочв голоцена в лесостепи Восточной Европы // Почвоведение. № 12. назад

Герасимов И.П., 1976. Абсолютный и относительный возраст почв, определяемый по радиоактивному изотопу углерода гумуса // Генетические географические и исторические проблемы современного почвоведения. М. назад

Хрусталев Ю.П., Андреев С.С., Андриади Ю.Г., 2002. Биоклиматические условия Ростовской области. Ростов-на-Дону. назад